Verdis „Ernani“ in BonnGnadenlos über die Bühne gescheucht

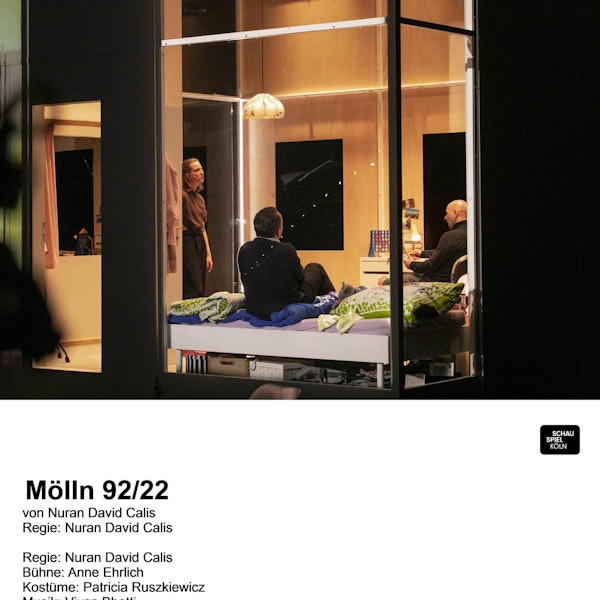

Yannick-Muriel Noah als Elvira

Copyright: Thilo Beu

Bonn – Eine Frau zwischen zwei Männern – das ist die klassische Opernsituation. In Giuseppe Verdis „Ernani“ buhlen gleich drei Bewerber um die Gunst der weiblichen Hauptfigur Elvira. Weder ihr betagter Onkel Silva noch der spanische König Carlos haben aber die geringsten Chancen; Elvira hat sich längst für den Titelhelden entschieden, einen Banditen und Outcast aus fürstlichem Geblüt.

Und fast bekäme sie ihn auch: Der König, im dritten Akt in der Krypta des Aachener Doms zum Kaiser Karl V. proklamiert, übt großzügigen Verzicht. Nicht so der finstere Silva: Er besteht auf der Einlösung eines Ehrenworts, das Ernani zum finalen Selbstmord zwingt.

Verdienstvolle Bemühungen der Bonner Oper

In ihren verdienstvollen Bemühungen um den frühen Verdi ist die Bonner Oper nun bei jenem Werk angelangt, das dem Komponisten 1844 zum Durchbruch verhalf. Zu Verdis Lebzeiten war „Ernani“ eine seiner meistgespielten Opern; im 20. Jahrhundert geriet sie aufgrund ihrer kruden Psychologie ins Abseits.

Roland Schwab, der das mit etwa zwei Stunden Spieldauer ausgesprochen knapp gefasste Werk nun in Bonn auf die Bühne brachte, sieht „Ernani“ als „die größte Hysterien-Schleuder, die Verdi je komponiert hat.“

Hysterie wäre denn – leider – auch das rechte Wort, um zu beschreiben, wie Yannick-Muriel Noah die große Bravour-Arie der Elvira im ersten Akt gestaltet, immerhin einen der ersten Hits aus Giuseppe Verdis weitläufiger Arienproduktion.

Permanent unter Strom gesetzt

Von der Regie gnadenlos über die Bühne gescheucht, von der musikalischen Leitung permanent unter Strom gesetzt, forciert sie die ganze lange Nummer hindurch. Der emotionale Überdruck lässt die Linienspannung bröckeln; das bis in die Mittellage hinaufgezogene Brustregister sorgt für eine rohe und raue Klangfärbung, wie man sie von der exzellenten und in Bonn zu Recht beliebten Sängerin überhaupt nicht kennt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Keine Frage, die Partie mit ihren kraftzehrenden Aufschwüngen und flammenden Spitzentönen ist mörderisch, und Yannick-Muriel Noah bleibt ihr nichts schuldig. Will Humburg am Pult schenkt ihr freilich auch nichts: Wie gewohnt pumpt der Maestro große Kraftmengen in die rotierenden Walzen der Orchesterbegleitung, arbeitet motivische Figuren bis an den Rand der Überzeichnung hinaus, formt ein detailreiches Relief jenseits aller Konventionen und Schablonen.

Der Opernchor und das Beethoven Orchester werden so zu einem zugespitzten Musizieren motiviert, von dem das Stück fraglos sehr profitiert. Allerdings bekommt das geforderte hohe Energielevel eben nicht jedem Solisten so gut wie dem Tenor George Oniani, der die Titelrolle im Dauerforte abliefert – metallisch, heldisch und gesund, aber fern aller feineren Zwischentöne.

Ohne starkes Profil

Auch Federico Longhi bleibt als König Carlos ohne starkes Profil, kann aber bei seiner Kavatine im dritten Akt durch Belcanto-Fluss und sorgfältig ausgezierte Linie punkten. Pavel Kudinov (Silva) zeigt im berühmten „Infelice“ schöne, wenn auch nicht üppige Bassfarben. Leider wird die Figur von der Regie zum zeternden Greis degradiert, wodurch der Gegensatz zwischen aristokratischem Ehrgefühl und unbezwungener Leidenschaft weitgehend auf der Strecke bleibt.

Überhaupt kommt Roland Schwab den Figuren des Stückes nicht wirklich nahe. Dass er Elvira als wehrloses Objekt brutaler Männergewalt zeigen möchte, hat man allzu schnell begriffen. Dabei hilft ihm natürlich das Bürgerkriegs-Szenario, in das er die gesamte Inszenierung stellt. Von der ohnehin schon ruinösen schief gestellten Säulenhalle, die sich in den ersten beiden Akten dreht, bleibt am Schluss nur eine Reihe von Stahlbeton-Stümpfen übrig.

Mal feiert hier eine trinkfreudige, sympathisch unorganisierte Stadtguerilla, dann wieder baut sich dort die königliche Miliz mit Barett und MG auf – man kennt das alles. Wenn die Personenregie zum Tableau zu gefrieren droht (was nicht selten geschieht), kommt mit coolem Gang ein rauchender Comprimario auf die Bühne. Oder man öffnet eine Kartusche Trockeneis und verbreitet Bühnennebel, besonders passend zwischen den aufgereihten Totenschädeln der Aachener Domkrypta.

Vielleicht suggeriert die Mischung aus brachialer Gefälligkeit der Szene und frontalem Musizieren an der Rampe den Eindruck eines Musiktheaters von großstädtischem Format – der Premierenbeifall war jedenfalls stark und ungeteilt.

Weitere Aufführungen im Bonner Opernhaus am 18. und 24. April, 7., 20. und 27. Mai und am 17. und 23. Juni.