Von Hehlern abgeluchstDie unglaubliche Geschichte der Nebra-Himmelsscheibe

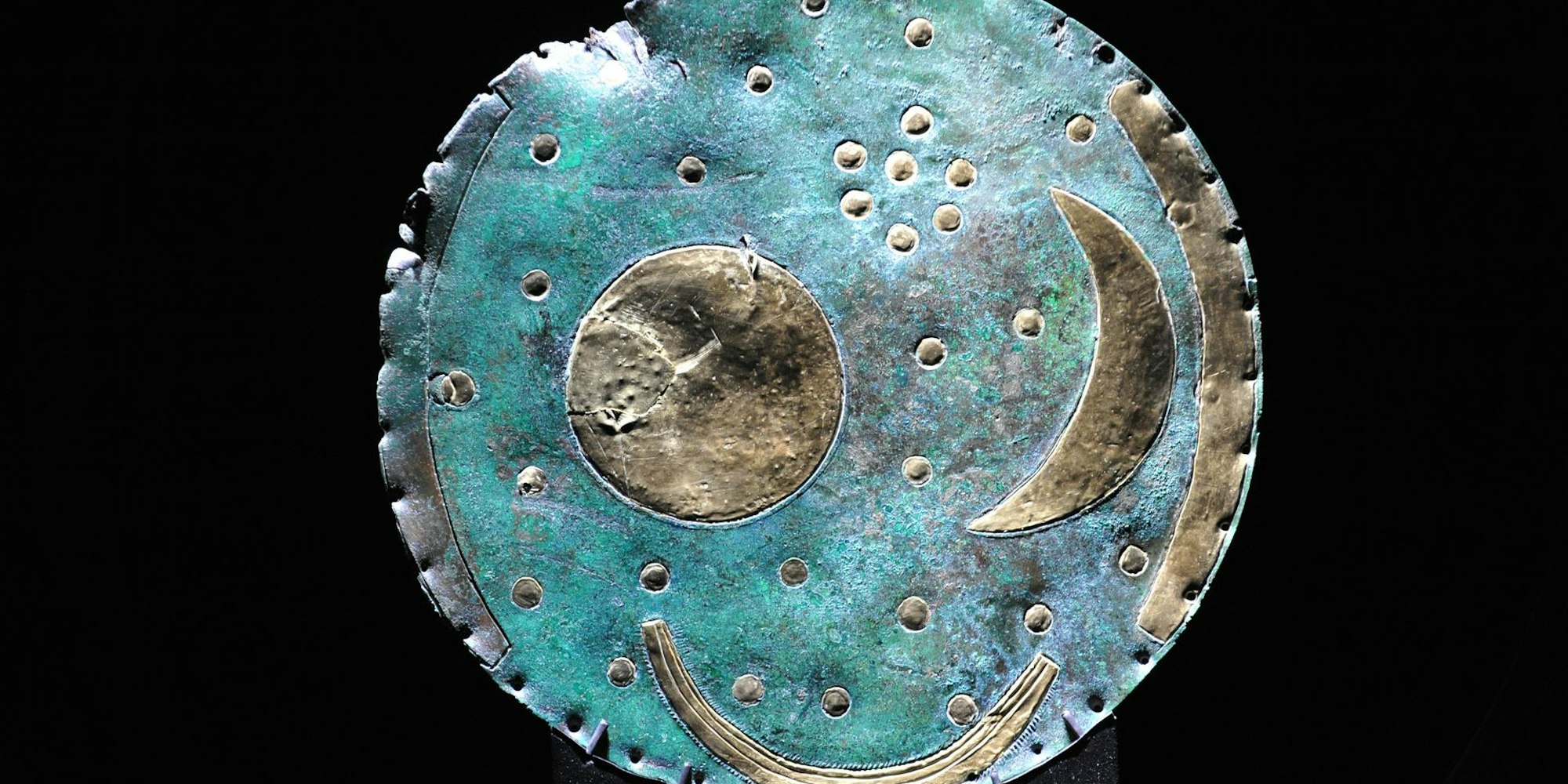

Die Himmelsscheibe von Nebra

Copyright: picture alliance / dpa

- Vor zwanzig Jahren wurde die berühmte Himmelsscheibe Nebra nördlich von Naumburg gefunden. Danach folgte ein faszinierendes Stück Forschungsgeschichte.

- Ein Gespräch mit dem Retter der Himmels-Scheibe, wie es ihm gelang, die Himmelsscheibe den Händen von Hehlern zu entreißen und was er in den Jahren danach über ihre Geschichte herausgefunden hat.

Am 4. Juli vor zwanzig Jahren wurde die Himmelsscheibe am Mittelberg bei Nebra gefunden. Von inzwischen verurteilten Raubgräbern. Die waren schon am nächsten Tag die Scheibe und die mit ihr zusammengefundenen Stücke für 31.000 D-Mark an einen Kölner Händler losgeworden. Der Fund wurde über Mittelsmänner Museen in Berlin und München angeboten. Die lehnten aber ab, weil sich herumgesprochen hatte, dass er aus Sachsen-Anhalt stammte.

Dort gilt: Was an Schätzen in der Erde gefunden wird, gehört gegen einen entsprechenden Finderlohn dem Land. 2001 erwarben zwei Hehler den Gesamtfund für 200.000 D-Mark. Die versuchten ihn auf dem Schwarzmarkt für 700.000 D-Mark loszuwerden. Harald Meller, geboren 1960 im bayerischen Olching, damals frischgebackener Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle, gelang es, einen Termin mit den Hehlern in einem Hotel in Basel zu arrangieren. Die Schweizer Polizei stellte die Himmelsscheibe und die Begleitfunde sicher. Die Hehler wurden verhaftet. Hildegard Burri-Bayer, eine von ihnen, veröffentlichte 2004 ihren ersten Roman: „Die Himmelsscheibe“. Es kamen noch sechs weitere historische Romane hinzu. Die Himmelsscheibe hat also auch deutsche Literaturgeschichte des 21. Jahrhunderts geschrieben. Ganz unabhängig davon lag ihr Versicherungswert 2006 – so Wikipedia – bei 100 Millionen Euro.

Harald Meller

Copyright: imago images / Horst Galuschka

Harald Meller wird der „Retter der Himmelsscheibe“ genannt. Völlig zu Recht. Aber er ist deutlich mehr. In den vergangenen zwanzig Jahren hat er in immer neuen Forschungen immer mehr herausgefunden über die Himmelsscheibe und über die Gesellschaften, die sie hervorbrachten, veränderten und am Ende begruben. Er war mit einem Zweijahresvertrag nach Halle gekommen, um das dortige Landesmuseum für Vorgeschichte abzuwickeln. Heute ist es eines der meistbesuchten archäologischen Museen Deutschlands.

Vor zwanzig Jahren wurde die Scheibe gefunden. Ohne Meller aber wäre sie kurz danach in einer Privatsammlung verschwunden. Ihm gelang es, von den Raubgräbern den Fundort zu erfahren. Er grub dort sowie in der Umgebung und ließ die Himmelsscheibe akribisch untersuchen. Heute wissen wir: Das Kupfer der Scheibe stammt aus Mitterberg bei Salzburg; das Gold aus dem Fluss Carnon in Cornwall/England – von dort soll auch das in der Bronze enthaltene Zinn kommen.

Natürlich hat Meller das alles nicht allein herausgefunden. Er hat Spezialisten mobilisiert, die an der Enträtselung der Himmelsscheibe arbeiteten. Deren Untersuchungen ergaben drei Lebensphasen des kostbaren Stückes. Zunächst gab es nur den Vollmond und den zunehmenden Mond. Dazwischen die Plejaden und darum herum andere Gestirne. Eine erste Änderung war die Zufügung zweier Horizontbögen, von denen nur einer noch erhalten ist. In einem weiteren Schritt kam der hier zu sehende goldene Bogen hinzu, der von Meller als Sonnenbarke gedeutet wird. Möglicherweise wurde auch damals der Vollmond zu einer Sonne uminterpretiert.

Das könnte Sie auch interessieren:

All diese Veränderungen spielten sich zwischen 1800 und 1600 vor unserer Zeitrechnung ab. Um 1600 wurde die Himmelsscheibe zusammen mit zwei Bronzeschwertern, Beilen und Armreifen vergraben.

Dass das Gold aus Cornwall, etwa 1100 Kilometer entfernt, kam und das Kupfer aus der Gegend um Salzburg (von Mitterberg zum Mittelberg sind es 400 Kilometer Luftlinie), sagt etwas über die Position der Herren der Himmelsscheibe aus. Meller erklärt: „Sie musste das Produkt einer Kultur sein, die eingebettet war in einen Fernhandel von Gegenständen und Wissen, der weit über unsere bis dahin gepflegten Vorstellungen hinausging.“ Den verlorenen Schatz hatte Harald Meller dem Schwarzmarkt gleich zu Beginn entrissen, von da an jagte er nach der Kultur, die ihn hervorgebracht hatte. Die wahre Sensation ist, das kann man zwanzig Jahre nach ihrem Fund sagen, nicht die Himmelsscheibe. Sie hat Harald Meller und die Forscher, die mit ihm arbeiten, zu einer bisher gänzlich unbekannten Kultur geführt. Genauer: zu einem Staat.

Niemand hatte mit einem Staat gerechnet

Mit einem Staat hatte um 1800 v.u.Z. hier in Mitteleuropa niemand gerechnet. Ein Staat ohne Schrift, ein Territorialstaat, der nicht das Produkt einer Flusskultur war. Undenkbar! In Mesopotamien, in Ägypten, in China, am Indus – überall dort gab es Städte und Staaten. Also dachte man: Das sind die Voraussetzungen für die Entstehung von Staaten.

Die Grabungen des archäologischen Landesamtes in Halle fanden bisher keine Städte, aber sie fanden die größte Grabanlage der mitteleuropäischen Bronzezeit. Hier, in der Region Dieskau, hatte bis 1844 ein riesiger Hügel gestanden, der Bornhöck genannt wurde. Er war abgetragen worden, weil er im Weg stand. Ein Glück für die Archäologen. Denn jetzt konnten sie leichter hinein in die Erde. Sie entdeckten, dass der riesige Hügel das Werk bronzezeitlicher Baumeister war. Sie fanden Mahlsteine, die täglich Mehl für bis zu 1000 Menschen produzieren konnten.

Sie waren wohl als Grabbeigaben gedacht gewesen. Die Grabkammer selbst maß 2,80 mal 5,40 Meter bei einer Höhe von 2,50 Metern. Meller meint: „Hier lag der erste Monarch Mitteleuropas bestattet.“ Die Archäologen vermuten, dass der gewaltige Grabhügel mit Kalk geweißt worden war. Er stand damals strahlend hell in der flachen Landschaft, „eine Pyramide des Nordens“. Noch etwas anderes wurde gefunden: die Spuren eines Langhauses. Es war 44 Meter lang und elf Meter breit. An seinem Eingang stießen die Archäologen auf ein Keramikgefäß mit 98 Beilen. Möglicherweise war man auf eine Kaserne gestoßen.

Das passte so ganz und gar nicht in das Bild, das man sich von mitteleuropäischen Gesellschaften 1800 v.u.Z. machte.Aber es passte gut zu den Gräbern, in denen Männer nicht mehr – wie in den Jahren zuvor – „ihre“ Waffen mit ins Jenseits genommen hatten. Jetzt galt, ganz unzulässig modern gesprochen, das „Gewaltmonopol des Staates“. Meller geht noch weiter. Er erzählt ein Märchen: Ein Prinz von Nebra machte sich auf eine bronzezeitliche Grand Tour und brachte zwischen Euphrat und Tigris in Erfahrung, wie sich der Jahreslauf von Sonne und Mond in Einklang bringen lässt. Auf dem Heimweg erlernte er in Mykene die in seiner Heimat unbekannte Kunst der Verbindung zweier unterschiedlicher Metalle. Harald Meller hat die Himmelsscheibe nicht nur gerettet. Er hat uns auch beigebracht, sie zu lesen. Sie verrät weniger über den Himmel als über die Gesellschaft, die sie hervorbrachte.