Neue Studie aus KölnWarum das Thema Gendern auch die jüngere Generation spaltet

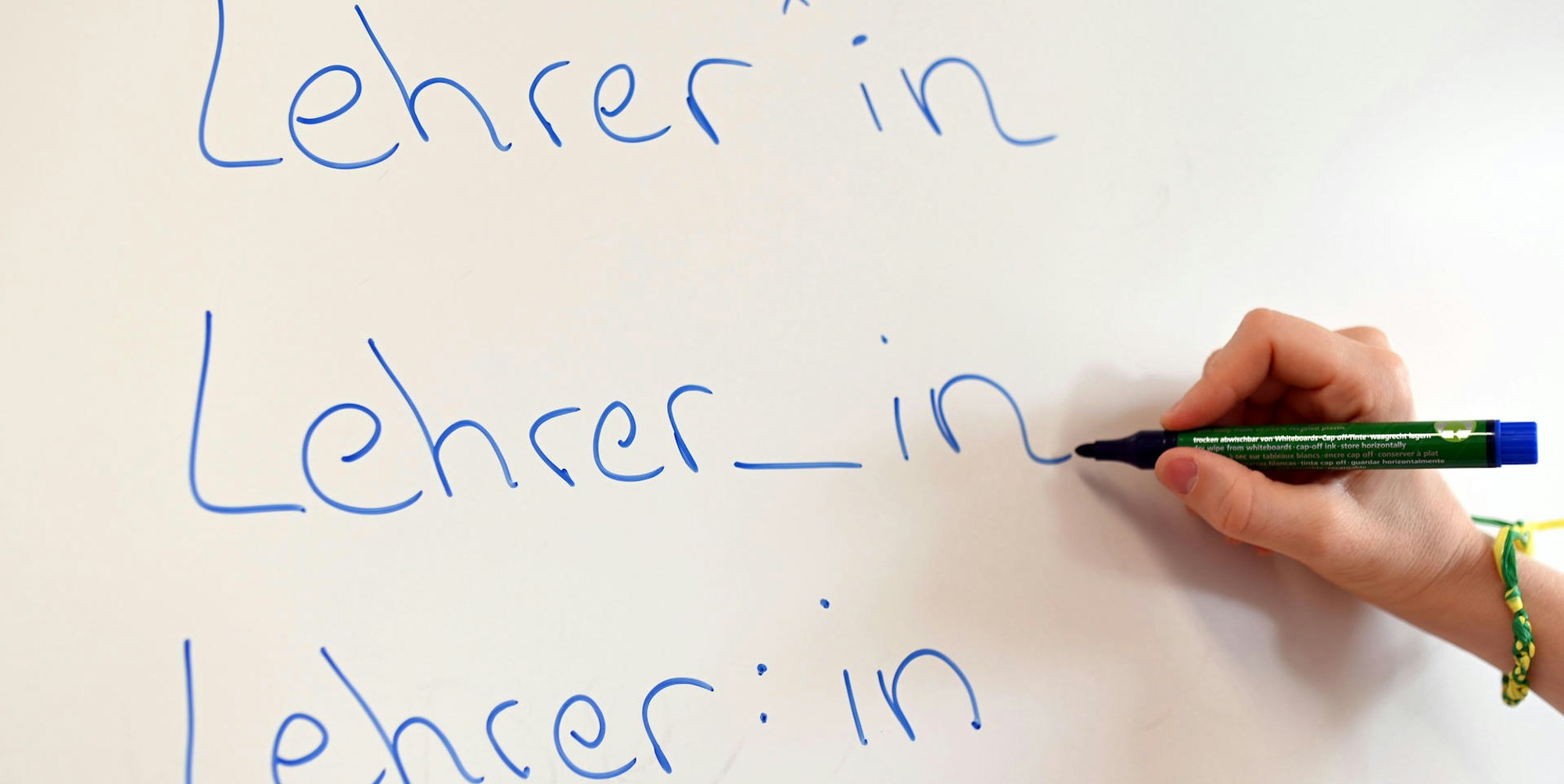

An einem Whiteboard steht das Wort Lehrer in verschiedenen Gender-Schreibweisen. (Symbolbild)

Copyright: picture alliance/dpa

Das Thema Gendern polarisiert. Selbst unter jungen Leuten zwischen 14 und 35 Jahren wird es häufig als eine „Verschandelung der Sprache“ wahrgenommen, als sinnlos oder übertrieben. Die Meinungen dazu sind aber deutlich geteilt. Das sind zentrale Ergebnisse einer repräsentativen Studie des „rheingold“-Institutes, basierend auf qualitativen Tiefeninterviews und Gruppendiskussionen sowie einer quantitativen Befragung mit 2000 Teilnehmenden aus der Altersgruppe von 16 bis 35. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) lehnen die Genderdebatte eher ab, fühlen sich zum Teil auch stark „genervt“ oder provoziert. Andererseits halten 44 Prozent die Diskussion für wichtig und gerechtfertigt.

Was soll das überhaupt bringen?

Die Aufregung um das Thema hängt damit zusammen, dass vielen nicht genau klar ist, was das Gendern überhaupt bewirken soll. Der Hintergrund einer Gleichbehandlung der Geschlechter wird oft nicht erkannt: 36 Prozent glauben, dass das Gendern Frauen in der Sprache stärker berücksichtigt und für mehr Gleichstellung sorgen soll. Mehr als 50 Prozent denken, es solle eine Neutralität zwischen allen Geschlechtern geschaffen werden soll. Ein Drittel sieht im Gendern eine Inklusion von Menschen jenseits von Mann und Frau, und ein Fünftel hält es für einen Ausdruck von Feminismus.

Durch diese Unklarheit wird „Gendern“ oft zu einer Chiffre für allgemeine gesellschaftliche Missstände. Über das Gendern werden Stellvertreterkriege gegen verschiedenste Versäumnisse unserer Gesellschaft geführt: von fehlender Integration des Weiblichen, mangelnder Diversität, der ungleichen Entlohnung von Männern und Frauen (Gender Pay Gap) bis hin zur mangelhaften Integration von Flüchtlingen oder dem Problem des Rassismus.

Alle diese Themen führen oft zu verbitterten und lautstarken Auseinandersetzungen im Alltag. Psychologisch betrachtet, kann die im Gendern ausgedrückte Sehnsucht nach einem besseren Miteinander in unserer zerrissenen Gesellschaft paradoxerweise geradezu konterkariert werden.

Sprachliche „Stolperfalle“ oder sinnvolle Neuerung?

Vor allem die kurze Pause, die in der Aussprache der Wörter beim Gendern den Sprachfluss unterbricht, wird nach Auskunft der Probanden „wie ein holpriges, abruptes Loch“ erlebt, das irgendwann vom Inhalt wegführt und ablenkt. Häufig wird die Wahrnehmung als eine Art sprachliche „Stolperfalle“ beschrieben. Die Bewertungen dazu fallen dann sehr unterschiedlich aus. Die einen sehen im Gendern eine Behinderung im Sprachfluss, die das Trennende eher verstärkt als aufhebt: „Dadurch wird der Unterschied zwischen Männern und Frauen viel mehr dargestellt.“ – „Das wird krasser auseinanderdividiert.“ Oder auch: „Wo ein *innen, da ist auch ein Außen.“

Die anderen – insbesondere die ganz jungen weiblichen Probanden – sehen das Gendern als Zeichen für Toleranz und Modernität. Die „Stolperfalle“ in der gendergerechten Aussprache ist für sie eine freundliche Erinnerung, die für ungelöste gesellschaftliche Probleme insgesamt sensibilisiert, nicht nur in puncto Gleichberechtigung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Da Sprache Wirklichkeit nicht nur abbildet, sondern auch schafft, soll und kann das Gendern zumindest auf Defizite aufmerksam machen und so letztlich ein besseres Miteinander fördern. Das setzt aber voraus, fehlendes Gendern nicht gar zu aggressiv oder zu strikt zu monieren oder gar zu sanktionieren. Sonst sieht man sich schnell einer Sprachpolizei, der „Gendarmerie“, ausgesetzt, fühlt sich gegängelt und unter Kuratel gestellt.

Gerade der Versuch, gesellschaftlich zu mehr Toleranz und einem inklusiven Miteinander beizutragen und dafür zu werben, darf selbst nicht zu rigide und kategorisch daherkommen. Im Umgang mit der Genderdebatte wünscht sich die Mehrheit der jungen Generation deshalb Flexibilität, Toleranz, Humor und eine Fehlerkultur, damit sich das Gendern in seiner Wirkung nicht unversehens ins Gegenteil des Beabsichtigten verkehrt.

Nur elf Prozent der Befragten sind dafür, überall und konsequent zu gendern. Der Übergang in gegenderte Sprachformen kann durch eine entspannte Haltung und flexible Umgangsformen erleichtert werden – zumal viele Befragte, die bereits aktiv gendern, beobachten, dass nach anfänglicher Irritation oder Verstörung schnell Gewöhnung eintritt.

Mehr als 50 Prozent finden Gendern im Job wichtig

Die Akzeptanz des Genderns ist überdies stark von den Kontexten und den sprachlichen Räumen abhängig, in denen man sich jeweils bewegt. Insbesondere in der offiziellen Kommunikation mit Institutionen, in Vorträgen, auf Konferenzen oder beim „Employer Branding“, dem Außenauftritt von Unternehmen, gilt das Gendern als eine Form des Respekts und ist daher unbedingt zu empfehlen. Mehr als 50 Prozent der jungen Generation finden das Gendern in beruflich-formellen Umfeld wichtig.

Von den privaten Räumen, wo man sich unter Freundinnen und Bekannten bewegt, sagen das nur 26 Prozent. Auch ist die Schriftsprache deutlich relevanter als der mündliche Ausdruck. Die gesprochene Sprache darf im Dienst einer pragmatischen Kommunikation flexibler bleiben.

Bei den konkreten geschriebenen Genderformen wiederum gelten die „und“-Form (Lehrerinnen und Lehrer) oder der Schrägstrich als empfehlenswert, weil sie gesellschaftliche Lücken nicht auch noch sprachlich markieren, sondern sich halbwegs fluide ins sprachliche Gefüge einpassen.

Der „Genderstern“ (Lehrer*innen) darf als ein Symbol für die Fußnote gelten: Alle, die nicht im Text genannt sind, sind eingeschlossen. Unbeliebt ist insbesondere der Unterstrich (Lehrer_innen), visualisiert er im Schriftbild doch jene Kluft, die eigentlich durch das Gendern geschlossen werden soll.