Das Forschungsprojekt «Icarus» nimmt nach drei Jahren Pause wieder Fahrt auf. Mit neuen Satelliten sollen Tiere weltweit fast in Echtzeit aus dem All beobachtet werden.

Nach mehrjähriger PauseTiere vom All aus im Blick – Projekt „Icarus“ startet neu

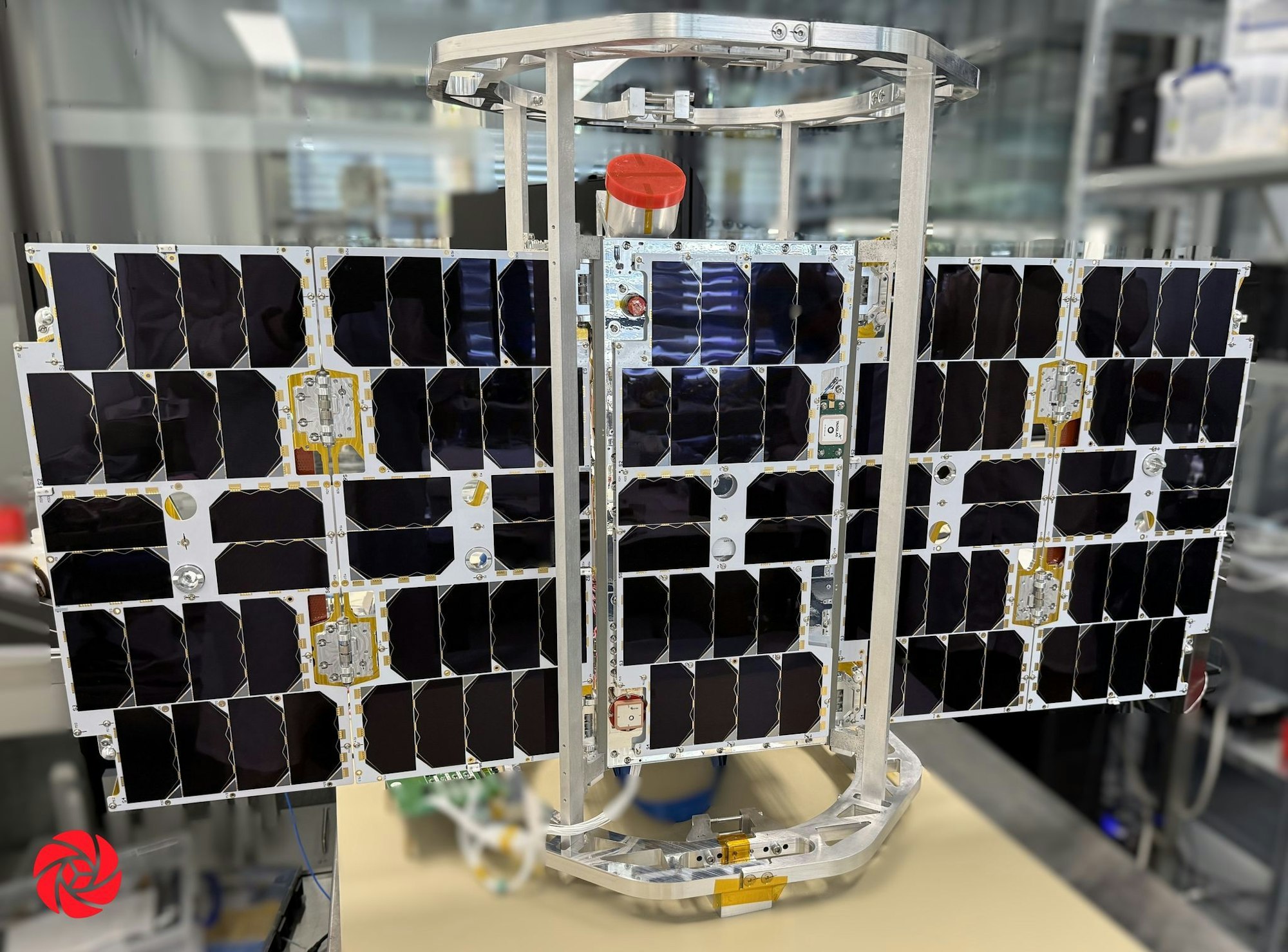

Sechs Minisatelliten sollen ins All geflogen werden. (Archivbild)

Copyright: NASA/dpa

Tiere aus dem All verfolgen – das soll bald wieder möglich sein: Nach dreijähriger Pause ist das Forschungsprojekt „Icarus“ ins All gestartet. Eine SpaceX-Rakete brachte einen Satelliten mit einem Mini-Empfänger am Freitag in den Orbit, wie das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz mitteilte. Weitere sollen in den kommenden Jahren folgen.

Der Empfänger liest aus 500 Kilometern Höhe Signale von winzigen Sendern aus, die etwa auf Zugvögeln, Fledermäusen oder Meeresschildkröten sitzen. Die Daten zeigen, wo sich die Tiere aufhalten und wohin sie sich bewegen. Erstmals solle das System weltweit nahezu in Echtzeit funktionieren, erklärte Initiator Martin Wikelski, Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie.

Projekt wurde 2022 ausgebremst

„Icarus“ (International Cooperation for Animal Research Using Space) war 2020 auf der Raumstation ISS gestartet. Bis 2022 hatte eine Antenne am russischen Modul Daten gesammelt und an Forschende übermittelt. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs wurde die Zusammenarbeit der deutschen und russischen Raumfahrtbehörden jedoch eingestellt – seither blieben die Datenströme aus.

Die neuen Mini-Empfänger werden in Kooperation mit einer Forschungsmission der Universität der Bundeswehr München ins All befördert. Bis Mitte 2027 sollen es sechs Satelliten sein, wodurch ein Netzwerk für eine umfassende und zuverlässige Datenerfassung entstehen soll.

Der erste neue Empfänger des Tierbeobachtungsprojekts „Icarus“ ist ins All geflogen.

Copyright: OroraTech/dpa

„Icarus“ 2.0 soll deutlich effizienter sein

Die Geschwindigkeit, mit der auf aktuelle Entwicklungen reagiert werden könne, erhöhe sich deutlich, sagte Wikelski, der auch Professor an der Universität Konstanz ist. Mit den neuen Satelliten wird laut Max-Planck-Institut zudem ein Empfang aus bisher nicht abgedeckten Regionen wie Arktis und Antarktis möglich. Außerdem seien die neuen Empfänger leistungsfähiger als die auf der ISS. Nach einer dreimonatigen Testphase soll die Tierbeobachtung wieder starten. (dpa)