Alte Schreibschrift zu entziffern kann richtig Spaß machen – das zeigt der Sütterlin-Lesekreis in der Stadtbibliothek Burscheid. Unser Autor Peter Seidel hat daran teilgenommen.

Sütterlin und mehrIn Burscheids Stadtbibliothek entziffern Schriftfans alte Dokumente

Marcus Vaillant (rechts am Tischchen) mit den Fans der gotischen und anderer alter Schriften in der Burscheider Stadtbibliothek

Copyright: Peter Seidel

„Innigst geliebter Sohn“, so beginnt ein Brief eines Ur-Vorfahren der Familie, datiert auf „den 27ten Oktober 78“. 1878, wohlgemerkt. „Dein Schreiben vom 19ten haben wir den 21ten...“, geht es weiter. Aber was steht dann da? Der Brief ist in einer Schrift geschrieben, die ich nicht lesen kann. Obwohl ich doch in der Grundschule Unterricht in Sütterlin-Schrift bekam. Doch das ist ganz offenbar zu lang her. Ohne Übung sind die Kenntnisse verschütt gegangen. Denn um Sütterlin, da ist man sich in der Familie einig, müsste es sich bei dieser Schrift, die auch niemand anderes von uns in der Lage ist zu lesen, wohl handeln.

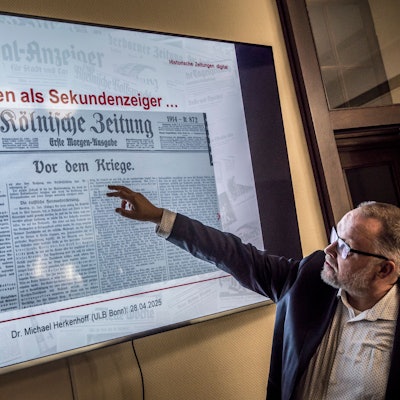

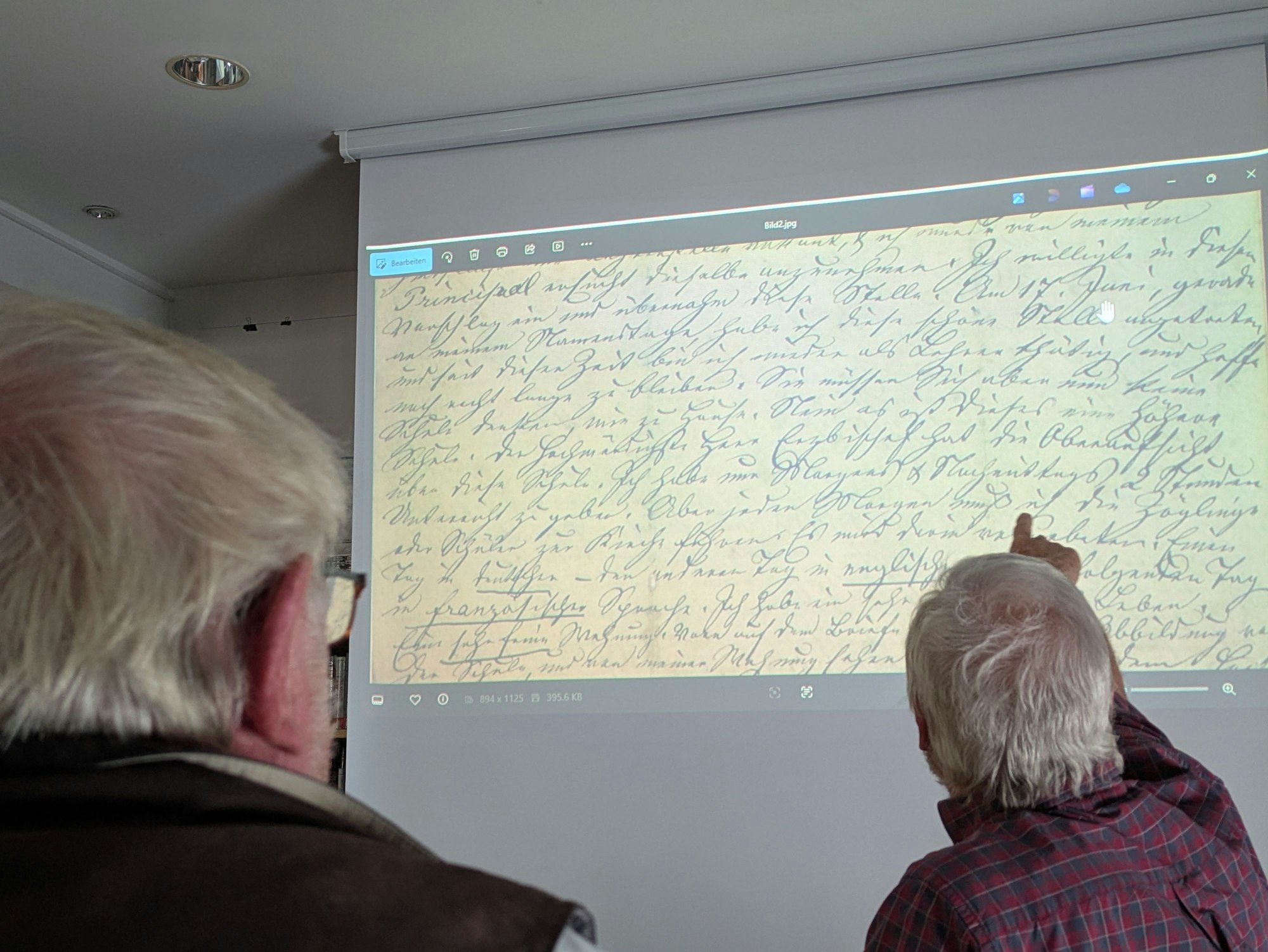

Abhilfe könnte da vielleicht der Sütterlin-Lesekreis in Burscheid schaffen, der sich einmal im Monat samstags in der Stadtbibliothek zusammenfindet. Also packe ich an einem Samstagnachmittag im Juli den Brief ein und mache mich auf den Weg zu der Veranstaltung des Fördervereins der Bibliothek. Dort am Marktplatz angekommen, wirft Bibliothekar Marcus Vaillant, der die Lesegruppe leitet und dem ich mein Kommen angekündigt hatte, einen interessierten Blick auf den Brief. Und hat direkt eine enttäuschende Auskunft. Die Schrift ist etwas schwer leserlich, der Kontrast des Schriftbildes zu dem vergilbten Papier recht gering. So lasse sich das Ganze wohl nicht entziffern, selbst wenn er die Seiten eingescannt und das Ganze stark vergrößert auf die im Bibliothekssaal aufgespannte Leinwand projiziert, befindet er.

Immerhin weckt der Brief direkt auch die Neugierde der anderen Teilnehmenden. Der Remscheider Axel Schneider, seit kurzem regelmäßig in der Runde dabei, die sich wöchentlich zum Lesen alter Dokumente, Briefe und anderer handschriftlich verfasster Schreiben trifft, guckt nur kurz auf den alten Brief. „Das ist kein Sütterlin, das ist Kurrent-Schrift.“

Sütterlin, Kurrent... ich bin verwirrt. Vaillant, Bibliothekar an der Universitäts- und Landbibliothek der Uni in Düsseldorf, erläutert: „Kurrent und Sütterlin sind beide gotische Schreibschriften. Die gotische Schreibschrift hat sich der Renaissance entwickelt.“ Okay, das reicht mir erstmal. Was diese Schreibschriften gotisch macht und wieso sie sich ausgerechnet in der Renaissance, also in Mitteleuropa im beginnenden 16. Jahrhundert entwickelt haben ...? Antworten darauf müssen warten.

Denn das hier ist ja ein Lesekreis. Das erste Dokument, das Vaillant via Beamer auf die Leinwand wirft, hat er selbst mitgebracht. Es stammt aus den Arolsen Archives, so Vaillant, dem lange als „Internationaler Suchdienst“ bekannten, weltweit größten Archiv zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus. Es ist der Abschiedsbrief eines von den Nazis in München-Stadelheim Inhaftierten, der diese Zeilen seiner Freundin in dem Bewusstsein geschrieben hat, dass er noch am gleichen Tag hingerichtet wird.

Das Entziffern der Texte gelingt in der Gruppe besser.

Copyright: Peter Seidel

Die Archivleitung lässt diese Briefe transkribieren und hatte sich mit der Bitte um eine Einschätzung auch an Vaillant gewendet und ihm einige der Schreiben zugesandt. Einen davon stellt Vaillant den Mitgliedern des Lesekreises jetzt vor: „Geschrieben in einer Mischschrift mit gotischen und lateinischen Elementen“, wie der Bibliothekar erläutert.

Helga Kaup liest den Brief recht flüssig vor: „Statt zum Traualtar zu gehen, ist mein Weg zur Richtstätte, aber es soll nicht umsonst gewesen sein...“, schreibt der Inhaftierte, dessen Zeilen im Ton von bitterer Ironie über sein Schicksal und anklagenden Worten gegen seine Peiniger gekennzeichnet sind. Die eben noch heitere, gelöste Stimmung im Raum wird bei diesen ergreifenden Zeilen ernst. „Man merkt, wie durcheinander der Mann war“, sagt ein Teilnehmer. „Schon ergreifend“, fügt ein anderer hinzu.

Gotisch ist in dem kurzen Abschiedsbrief etwa das „s“ geschrieben, lateinisch ist hingegen das kleine „e“. Soweit ich bis hierhin verstanden habe, ist der Brief nicht in Sütterlin verfasst, werfe ich ein. Nein, kommt es aus der Runde zurück. Überhaupt, gehe es auch gar nicht darum, nur in Sütterlin verfasste Texte in der gemeinsamen Lesestunde zu entziffern, sondern grundsätzlich in gotischer Schreibschrift geschriebene Dokumente.

Seit 2014 trifft sich die Gruppe, viele der außer Vaillant acht Anwesenden, die meisten etwas ältere Semester, sind von Anfang dabei, aber man ist offen für neue Mitglieder und freut sich gerade auch über jüngere Menschen. Und was bringt vier Frauen und vier Männer dazu, sich einmal monatlich samstags zwei Stunden lang zusammenzufinden und alte handschriftliche Texte zu lesen? „Weil ich die gotische Schreibschrift so schön finde“, sagt eine Frau in der Runde. Und diesen Satz können wohl alle hier unterschreiben.

Das nächste Schriftstück hat Norbert Dahlem mitgebracht: „Ein Brief des Stiefbruders des Ururgroßvaters meiner Frau. Der Mann hieß Adolph Heitkamp und war Lehrer in Monheim-Baumberg, ist Mitte des 19. Jahrhunderts Mitglied einer revolutionären Gruppe gewesen. Die Gruppe flog auf und er floh über Antwerpen in die USA. Er hat dann später eine Zeitung in Washington gegründet. Sein Sohn wurde sogar Senator von Michigan und hat in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts da die Prohibition aufgehoben.“

Die Kurrent-Schrift zu lesen mit ihren vielen Bögen und langen Hälsen nach oben wie unten erfordert eine gewisse Übung.

Copyright: Peter Seidel

Weil Dahlem den Brief aus dem Jahr 1852 mit in die Runde gebracht hat, darf er auch als erster lesen. Das geht so gut, dass eine Frau in die Runde ruft: „Sie pfuschen, sie haben das schon gelesen!“ Das gesteht Dahlem zwar ein, aber das sei viele Jahre her. Interessant ist, dass Heitkamp fremde Ortsnamen wie „Newyork“ mit lateinischen Buchstaben schreibt, sich ansonsten aber einer Kurrentschrift bedient. Heitkamp jedenfalls, das berichtet er in seinem Brief an die Familie in der alten Heimat, bekam schon am zweiten Tag seines Lebens als Einwanderer eine Anstellung.

Nach einer Stunde ist erstmal Kaffeepause. Ich frage Vaillant, wie er dazu kommt, diesen Lesekreis nun schon seit mehr als einem Jahrzehnt zu leiten. Der 56-Jährige sagt zunächst, es gehe ihm um die Lesefähigkeit von alten Schriften, insbesondere der gotischen Schrift, die wolle er fördern. Um dann von seiner Kindheit zu berichten: „Als Kind bekam ich von der Oma Postkarten oder auch mal einen Einkaufszettel. Aber, das, was sie geschrieben hatte, konnte ich nicht lesen. Ein Freund hat mir das dann später beigebracht.“

Ulrich Conrads stieß aus einem ähnlichen Grund zu der Lesegruppe dazu. Er hatte für ihn nicht leserliche Briefe seines Vaters aus dessen Kriegsgefangenschaft aufbewahrt. Mit denen kam er in die Lesestunde. „Und weil ich den Klub hier so nett finde, komme ich weiter“, sagt Conrads, der auch Vorsitzender des Fördervereins Lambertsmühle ist, lächelnd.

Der Remscheider Schneider wiederum befasst sich sogar in einem Podcast mit Handschriften: „Die Brieföffner“ ist über Spotify zu hören. Auch darin geht es um Handschriften und das Lesen derselben.

Nach zwei Stunden ist die Lesestunde beendet. Der nächste Termin steht schon fest: Samstag, 30. August, 15 Uhr. Tja, und wenn ich wissen will, was der Familienahn Nikolaus Zimmer damals 1878, also vor 147 Jahren, seinem Sohn mitgeteilt hat, dann werde ich wohl wieder dabei sein, in der Stadtbibliothek Burscheid.

Wer am Lesekreis teilnehmen will, wird gebeten, sich unter 02174/619-60 vorher telefonisch anzumelden.

Kurrentschrift und Sütterlin

Die deutsche Kurrentschrift hat natürlich auch einen Vorläufer – die aus dem Mittelalter stammende Kanzleibastarda, ebenfalls eine gotische Schrift. Die Bezeichnung „Gotisch“ bezieht sich auf die Gotik als Stilepoche, die in Architektur und Kunst in großen Teilen Europas zwischen dem 12. und dem 16. Jahrhundert beherrschend war. Die Kurrentschrift etablierte sich im gesamten deutschen Sprachraum, in skandinavischen Ländern und im tschechischen Sprachraum als Kanzleischrift und war bis weit ins 20. Jahrhundert in Gebrauch.

Der deutsche Grafiker und Buchgestalter Ludwig Sütterlin entwickelte im Auftrag des preußischen Kulturministeriums 1911 eine vereinfachte Form der gotischen Kurrentschrift, eben Sütterlin – zusätzlich aber auch eine vereinfachte Form der lateinischen Ausgangsschrift, die fortan in den Schulen gelehrt wurde. Die Nazis verboten dann 1941 die gotischen Schriften und es kam in den Schulen nur noch die Sütterlinsche, lateinische Ausgangsschrift abgewandelt auf den Lehrplan. Die gotische Sütterlinschrift wurde in den Schulen zwar noch bis weit in die 1970er Jahre hinein unterrichtet, kam aber als Gebrauchsschrift nicht mehr zum Einsatz. (ps)