Am Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht der Uni Köln arbeiten Studierende an echten Kriminalfällen.

Cold Case Lab in Köln„Mein Antrieb ist es, zur Gerechtigkeit beizutragen“

Studierende der Uni Köln helfen der Polizei neuerdings bei der Aufklärung alter, bis heute ungelöster Verbrechen.

Copyright: dpa

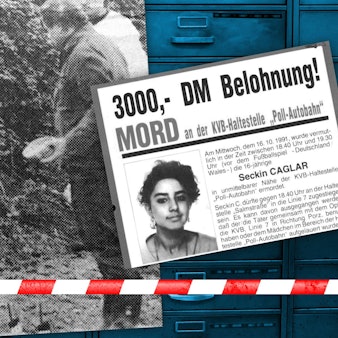

Studierende der Uni Köln unterstützen Polizei und Staatsanwaltschaft neuerdings dabei, alte Mordfälle aufzuklären. Es geht um sogenannte „Cold Cases“, Kriminalfälle aus Köln und Umgebung, die seit Jahren oder Jahrzehnten ungelöst sind. Jurastudenten und -studentinnen bekommen dabei im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts Einsicht in reale Ermittlungsakten. Ihr unverstellter wissenschaftlicher Blick von außen soll zum Beispiel helfen, mögliche Widersprüche in Zeugenaussagen aufzudecken, bislang unbekannte Zusammenhänge herzustellen oder neue Ermittlungsansätze zu finden.

„Die Arbeit der Studierenden ist eine Art Vorstufe zu Ermittlungen“, erklärt der Erste Kriminalhauptkommissar Markus Weber, Leiter der „Cold-Case“-Einheit bei der Polizei Köln. „Vielleicht finden sie aus einem anderen Blickwinkel Ansätze, die wir bisher nicht gefunden haben“, hofft er. „Die Ermittlungen aber bleiben unser Job.“ Spannend sei es, sagt Weber, zu sehen, „wie intensiv und ernsthaft“ die angehenden Juristen an einem Fall arbeiten.

Studierende mussten Verschwiegenheitserklärung unterschreiben

Der Anstoß zu dem Projekt „Cold Case Lab Köln“ kam von Institutsleiterin Anja Schiemann. Die Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminalpolitik ging mit der Idee, Studierende an echten Kriminalfällen arbeiten zu lassen, so wie es bereits an amerikanischen Universitäten üblich ist, auf die Staatsanwaltschaft Köln zu. „Wenn das in den USA möglich ist, warum dann nicht auch in Deutschland?“, fragte sich Schiemann und stieß auch bei der Staatsanwaltschaft direkt auf Interesse. „Wir sehen einen großen Mehrwert darin, Justiz und Forschung zusammenzubringen“, sagt Staatsanwältin Jane Wolf.

Alles zum Thema Universität zu Köln

- Aktivist aus Überzeugung Roland Schüler ist neuer Lindenthaler Bezirksbürgermeister

- Samy Deluxe an der Uni Köln „Zeig mir eine KI, die in 20 Jahren so rappen kann wie ich“

- 229 judenfeindliche Vorfälle Kölner Bündnis organisiert Aktionswochen gegen Antisemitismus

- US-Präsident will Atomwaffentests „An Trumps Anweisung ist alles falsch, was drinsteht“

- „Ausgaben pro Student gestiegen“ Land NRW plant 120 statt 150 Millionen Euro Kürzungen bei Hochschulen

- Jung, brutal, respektlos Kölner Forscher decken Gründe für Anstieg der Jugendkriminalität auf

- Rektor der Uni Köln „Manche Studierende müssen nach Wuppertal oder Düren ziehen und dann pendeln“

Selin Özyildirim leitet das Projekt „Cold Case Lab Köln“ zusammen mit einem Kommilitonen.

Copyright: Tim Stinauer

Zuerst galt es allerdings, datenschutzrechtliche Bedenken aus dem Weg zu räumen. Immerhin tauchen in den Akten massenhaft Namen, Adressen und sensible Details aus sehr persönlichen Lebensbereichen auf. „Es gibt Angehörige, Freunde, Bekannte des Opfers, die immer noch sehr belastet sind durch die Tat“, sagt Wolf. Auch deshalb dürfen höchstens 15 Studierende an einem Fall arbeiten. „Die Prämisse war, das Projekt kleinzuhalten“, sagt Wolf. Die Studentinnen und Studenten haben Leserechte für die entsprechende Ermittlungsakte, dürfen aber zum Beispiel nichts daraus kopieren. Sie mussten mit einem Motivationsschreiben ihr Interesse an der Teilnahme begründen und nach der Zusage eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben.

Max Marchi leitet das „Cold Case Lab Köln“ mit seiner Kommilitonin.

Copyright: Tim Stinauer

Das „Cold Case Lab“ erstreckt sich über jeweils zwei Semester, in denen ein Fall bearbeitet wird. Die Studierenden lesen die Akten zunächst, sortieren dann die Inhalte, erstellen Opfer- und Täterprofile, rekonstruieren die Tat und entwickeln schließlich Hypothesen zu Hergang und Motiv. Zeugenbefragungen oder Tatortbegehungen machen sie nicht, aber sie diskutieren ihre Erkenntnisse mit den Ermittlern oder bei Bedarf auch mit Rechtsmedizinern oder Psychologen.

„Mein Antrieb ist es, zur Gerechtigkeit beizutragen“, sagt Projektleiterin Selin Özyildirim, die bereits ihr erstes Staatsexamen hat. „Das Jurastudium ist ja oft sehr trocken, aber die Arbeit an realen Fällen ist praxisnah, das ist ein großer Mehrwert“, sagt ihr Kollege Max Marchi, ebenfalls Projektleiter.

Das erste „Cold Case Lab“ ist gerade beendet. Die Polizei will sich die Erkenntnisse der Studierenden jetzt vornehmen und prüfen, ob sich neue Ermittlungsansätze daraus ergeben. Um welchen ungeklärten Mordfall es dabei genau ging, wollen die Beteiligten aus Datenschutzgründen noch nicht verraten. Im Januar startet die zweite Runde, Studierende können sich ab sofort dafür bewerben.