In Köln sind 103 Verfahren gegen angebliche Hexen belegt, 34 endeten mit Hinrichtungen.

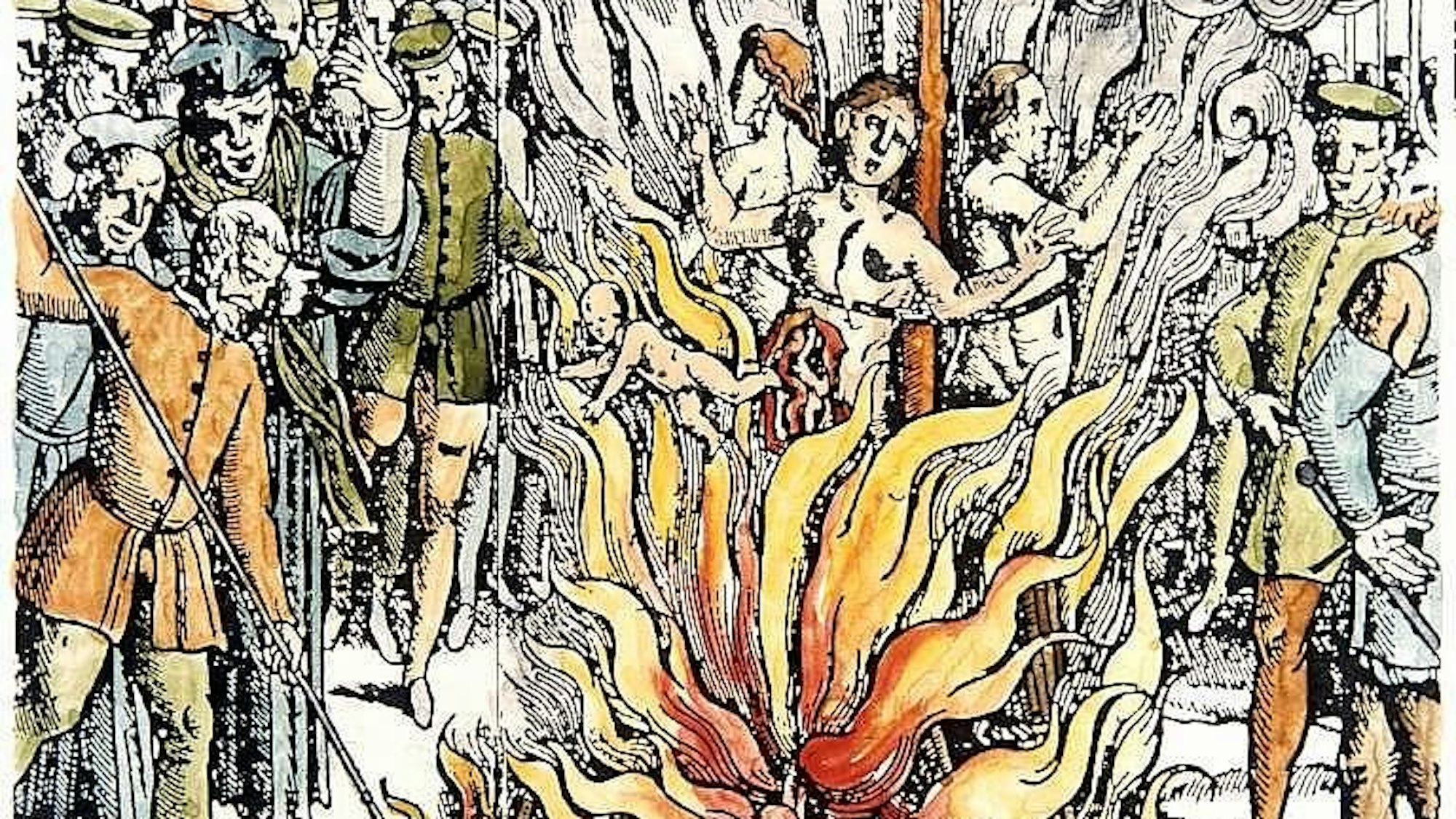

HexenverfolgungAls Frauen in Köln verbrannt wurden – ein historischer Rückblick

Gerade Frauen wurden der Hexerei beschuldigt.

Copyright: INTERFOTO

Entgen Lenarts ist erst zehn Jahre alt, als sie im Frankenturm vernommen wird. Bei der Befragung gibt sie an, schon 30-mal beim Hexentanz gewesen zu sein und sich dem Teufel verschrieben zu haben. Ihr Vater war erschossen worden, ihre Mutter mit einem anderen Mann fortgegangen. Entgen lebt vom Betteln. Da sie zu jung ist für eine Hinrichtung, muss sie drei Jahre lang im Gefängnisturm ausharren. Dann, am 18. Februar 1655, wird sie erst enthauptet und dann verbrannt.

103 Verfahren in Köln nachweisbar

Es ist die für Köln letzte überlieferte Hinrichtung wegen des Vorwurfs der Hexerei. Insgesamt sind 103 Beschuldigungen und Verfahren zu diesem heute absurd klingenden Tatbestand für Köln nachweisbar. 38 von ihnen endeten mit der öffentlichen Hinrichtung. Es gab Gegenden in Deutschland, vor allem ländliche, in den Hexenverbrennungen weiterverbreitet waren. Aber unter den Reichsstädten bildete das „hillige“ Köln nicht gerade eine rühmliche Ausnahme. Protestantische Städte wie Frankfurt oder Nürnberg sprachen jedenfalls weitaus seltener Todesurteile wegen Zauberei oder Hexerei aus. Prozesse gab es jedoch auch dort in großer Zahl.

Hochphase der Hexenverfolgung in Früher Neuzeit

„Die Leute denken oft, die Hexenverfolgungen hätten in erster Linie im Mittelalter stattgefunden“, sagt Irene Franken, Mitautorin zweier Bücher zum Thema und Mitgründerin des Kölner Frauengeschichtsvereins. Tatsächlich lag die Hochphase im 16. und 17. Jahrhundert, also in der Frühen Neuzeit. Aber auch heute noch gibt es Länder, in denen Frauen, Kinder und Männer Gefahr laufen, als Hexen stigmatisiert und getötet zu werden. Das katholische Hilfswerk Missio begeht deshalb am 10. August den „Internationalen Tag gegen Hexenwahn“.

Irene Franken ist Historikerin, Mitautorin zweier Bücher zum Thema Hexenverbrennung und Mitgründerin des Kölner Frauengeschichtsvereins.

Copyright: Tobias Christ

In Deutschland seien damals Zehntausende Menschen umgebracht worden, so Historikerin Franken. Vor allem Frauen zählten zu den Opfern. So bezahlten in Köln 34 Frauen, zwei Kinder und nur zwei Männer den Vorwurf der Hexerei mit dem Leben. Die Legitimation dafür lieferte zum Beispiel der „Hexenhammer“, eine von Dominikanermönchen verfasste Abhandlung, die erstmals 1487 erschien. Darin wird den Frauen unter anderem sexuelle Unersättlichkeit unterstellt, weshalb sie zu intimen Kontakten mit Dämonen neigten. Zu den Untaten einer Hexe zählte der Teufelspakt, der Ritt auf den Hexensabbat oder „Schadenszauber“. Anleitungen zu Verhör, Folter und Urteilsfindung lieferte der Hexenhammer gleich mit. Auch in Köln wurde das Buch als Anleitung für Verhöre genutzt und auch gedruckt. Ob der Kölner Dominikaner und Inquisitor Jacob Sprenger zu den Autoren gehörte, ist umstritten.

Viele christliche Praktiken und Kulte waren äußerlich kaum von Magie zu trennen

Die Frühe Neuzeit ist eine Epoche großer Veränderungen. Amerika wird „entdeckt“, neue Technologien halten Einzug, Rationalität dringt in den Alltag der Menschen, die sich dadurch verunsichert fühlen. Dazu kommen Kriege, Krankheiten, Unwetter und wirtschaftliche Krisen. Der damals riesige Markt für Magie lieferte Strategien zum Angstabbau, aber auch Sündenböcke etwa für Wetterkatastrophen, die oft dem „Wetterzauber“ von Hexen zugeschrieben wurden. „Viele christliche Praktiken und Kulte waren äußerlich kaum von Magie zu trennen“, so Irene Franken. Von der weißen beziehungsweise helfenden Magie sei jedoch der schädigende Zauber unterschieden worden, dem unterstellt wurde, jemandem Schaden zuzufügen: „Ein bestimmter Teil des Zauberns ist von der Kirche kriminalisiert worden.“

Die figürliche Darstellung von Katharina Henot (r.) am Rathausturm.

Copyright: picture alliance / dpa

In vielen Fällen wurden der Hexerei Verdächtigte aus der Bevölkerung heraus bei der Stadt denunziert. Die ersten Ermittlungen führte zunächst der Rat, der den Fall dann unter Umständen an das erzbischöfliche Gericht weiterleitete, das foltern und hinrichten „durfte“. Freisprüche waren durchaus möglich. Katharina Henot jedoch, der sicher bekanntesten „Hexe“ aus Köln, wurde dieses Glück nicht zuteil. Im Sommer 1626 gab eine Laienschwester aus dem Kloster St. Klara an, von Katharina Henot verhext worden zu sein. In der ganzen Stadt wurde fortan gemutmaßt, die Geschäftsfrau sei eine Hexe. Obwohl die Witwe ihre Unschuld beteuerte, wurde sie am 19. Mai 1627 unter den Augen der Menge am Straßenrand auf einem Karren zur Richtstätte nahe des heutigen Melatenfriedhofs gebracht und dort von einem Scharfrichter erdrosselt. Anschließend verbrannten die Henker die Leiche in einer kleinen Strohhütte.

Ziel der Verfolgung waren alte und junge Frauen aus armen Verhältnissen

Henot gehörte einem wohlhabenden Milieu an und war deshalb ein untypischer Fall: In der Regel wurden alte und ganz junge Frauen aus armen Verhältnissen Ziel der Hexenverfolgung. In den „Kölner Hexenprotokollen“ aus dem 17. Jahrhundert tauchen Berufe wie Blumenmacherin, Sargschmückerin und Tagelöhnerin auf. Um 1630 werden aber auch viele Hebammen und „Wochenbettpflegerinnen“ genannt. Zum Tode Verurteilte wurden meistens bei lebendigem Leibe verbrannt: „Es war ein Privileg, wenn sie vorher geköpft oder erdrosselt wurden“, so Irene Franken.

Vielen Verfahren liegen wahrscheinlich konkrete Straftaten und Traumatisierungen zu Grunde. Am 18. Dezember 1647 wurde Peter von Rodenkirchen auf der Hinrichtungsstätte namens Rabenstein hingerichtet. Mit nur elf oder zwölf Jahren war er des „Hasenzaubers“ bezichtigt worden. Beim Verhör gab das Waisenkind an, den Teufel mehrfach in Menschengestalt gesehen zu haben. Er trage Stiefel und eine lederne Tasche. Hier könne ein Fall von sexuellem Missbrauch vorliegen, sagt Irene Franken. Der Junge habe sich den Täter offenbar als Teufel eingebildet: „Solche Fälle berühren mich schon sehr.“

„Hexen. Verfolgung in Köln“, Irene Franken und Ina Hoerner, Emons-Verlag, ISBN: 978-3897051737, Kontakt unter info@frauengeschichtsverein.de