Die Karriere von Ludwig Sebus als Sänger begann in einem Gefangenenlager. Teil 3 unserer Serie zum 100. Geburtstag des kölschen Stars.

„Ich däht et alles su widder dun“Ludwig Sebus wird 100 – Balsam für die „kölsche Siel“

Ludwig Sebus im Jahr 2015 auf der Bühne der „Sitzung von Loss mer singe“ im Theater am Tanzbrunnen, neben ihm „Magic Flönz“ Herbert Schmidt und Rudi Rumstajn

Copyright: Ralph Löbach/Lossmersinge

In Zeiten größten Leids kann man Weichen für großes Glück stellen. Die Laufbahn von Ludwig Sebus als Sänger und Conférencier begann in russischer Kriegsgefangenschaft. Chöre und eine Theatergruppe sollten für ein wenig Kultur im Rahmen der sozialistischen Umerziehung der Gefangenen sorgen. Sebus, der bis dahin nur in einem Kinderchor gesungen hatte, machte mit und entdeckte so sein Talent für die Bühne inmitten von Leid, Heimweh und Trauer. Tief eingeprägt hat sich der Moment, als er sich in der Hauptrolle im Stück „Die Matrosen von Cattaro“ des deutschen Kommunisten Friedrich Wolf am Ende auf die Brust schlug, dabei den Sozialismus lobte und dann für eine bessere Welt zusammenbrechen musste. „Ich kunnt esu jot sterve.“ Unter seinem Hemd sei eine Tüte mit roter Farbe geplatzt. Die Frauen der russischen Lagerverwaltung hätten geschrien und Tränen verdrückt.

„Der Russe denkt bis heute, ich sei noch auf Urlaub“

Dass ihm das Rollenspiel offensichtlich lag, kam ihm bald noch mehr zugute. Man hielt den jungen Mann für geeignet, ihn zum Aufbau der DDR in den Osten Deutschlands zu schicken. Er sollte Radiomoderator werden. Weil die Verantwortlichen fest auf ihn bauten, ließen sie sich überreden: Ludwig Sebus durfte seine Eltern in Westdeutschland besuchen, um sich zu verabschieden. Tatsächlich hatte der nie vor, in die DDR zu gehen und nutzte die Chance zur Flucht. „Der Russe denkt bis heute, ich sei noch auf Urlaub.“

Nach einer schwierigen Zeit der Eingewöhnung in Köln bewarb sich Ludwig Sebus Anfang der 50er Jahre erfolgreich beim Altermarktspielkreis, der für ein Stück zur 1900-Jahre-Feier der Stadt probte. Aus dem Kriegsgefangenenlager habe er den Gedanken mitgebracht, der zur Leitidee seiner Arbeit werden sollte: Mit Theater und Musik kann man Menschen, selbst wenn sie in größer Not leben, Ablenkung und Freude verschaffen. Aus den Umerziehungswünschen der Russen war nichts geworden. Es blieb aber die Gewissheit, eine Seite an sich entdeckt zu haben, von der er zuvor nichts gewusst hatte. Seine positive Sicht auf das Leben ließ sich ans Publikum vermitteln.

1952 begann er, eigene Lieder zu schreiben. Dass er damit Erfolg haben würde, war keineswegs ausgemacht, denn zu der Zeit war die Konkurrenz riesig. Interpreten wie Jupp Schmitz, Jupp Schlösser, August Batzem und Fritz Weber waren Stars im Fastelovend. Und über allen thronte der einzigartige Karl Berbuer, der für Sebus zu einem Freund und Ratgeber wurde. Die gestandenen Karnevalisten seien für den Nachwuchs eine überwindbare Mauer gewesen, erinnert er sich.

„Jede Stein en Kölle es e Stöck vun der“

Es bewahrheitete sich, was bis heute gilt: Wer im Karneval Erfolg haben will, braucht einen echten Hit. 1954 schaffte es Ludwig Sebus mit einem Walzer, genau den Ton der Zeit zu treffen. Er wählte ein Bild, das die in die Zukunft gerichteten Hoffnungen des Wiederaufbaus mit dem sentimentalen Rückgriff auf den kölschen Mythos vom unzerstörbaren Zusammenhalt verband. Mit „Jede Stein en Kölle es e Stöck vun der“ löste der junge Sänger Begeisterung aus. Auf den Durchbruch folgten einige weitere Hits wie „Luur ens vun Düx noh Kölle“ oder „Och Verwandte, dar sin Minsche“. Nicht alles zündete, doch Sebus wurde zu einer verlässlichen Größe im Karneval. Jedes Jahr gab's eine neue Single, Walzer und Marsch wechselten sich ab.

Autogrammkarte zur bundesweiten Vermarktung von Ludwig Sebus der Hamburger Schallplatten-Firma Decca

Copyright: Privatarchiv Ludwig Sebus

Sebus hielt die kölsche Fahne hoch in einem Karneval, in dem während der 60er und 70er Jahre immer weniger kölsch gesprochen wurde. Doch ganz widerstand er dem größeren Geschäft nicht. Er fuhr zur Produktion hochdeutscher Schlagerplatten nach Hamburg ins Studio und hinterließ manch zeittypische Kuriosität: Da wurde nicht nur die Heimat besungen, sondern auch die „treuen Hühneraugen“, frivole Anspielungen und die leer getrunkenen Flaschen Wein, um die sich keiner scheren sollte. Sein „Bierwalzer“ („Eins, zwei, drei und vier, hallo Herr Wirt, wo bleibt das Bier?“) wurde für den holländischen und belgischen Markt ins Flämische und Französische übersetzt und nach eigenem Bekunden sein größter finanzieller Erfolg.

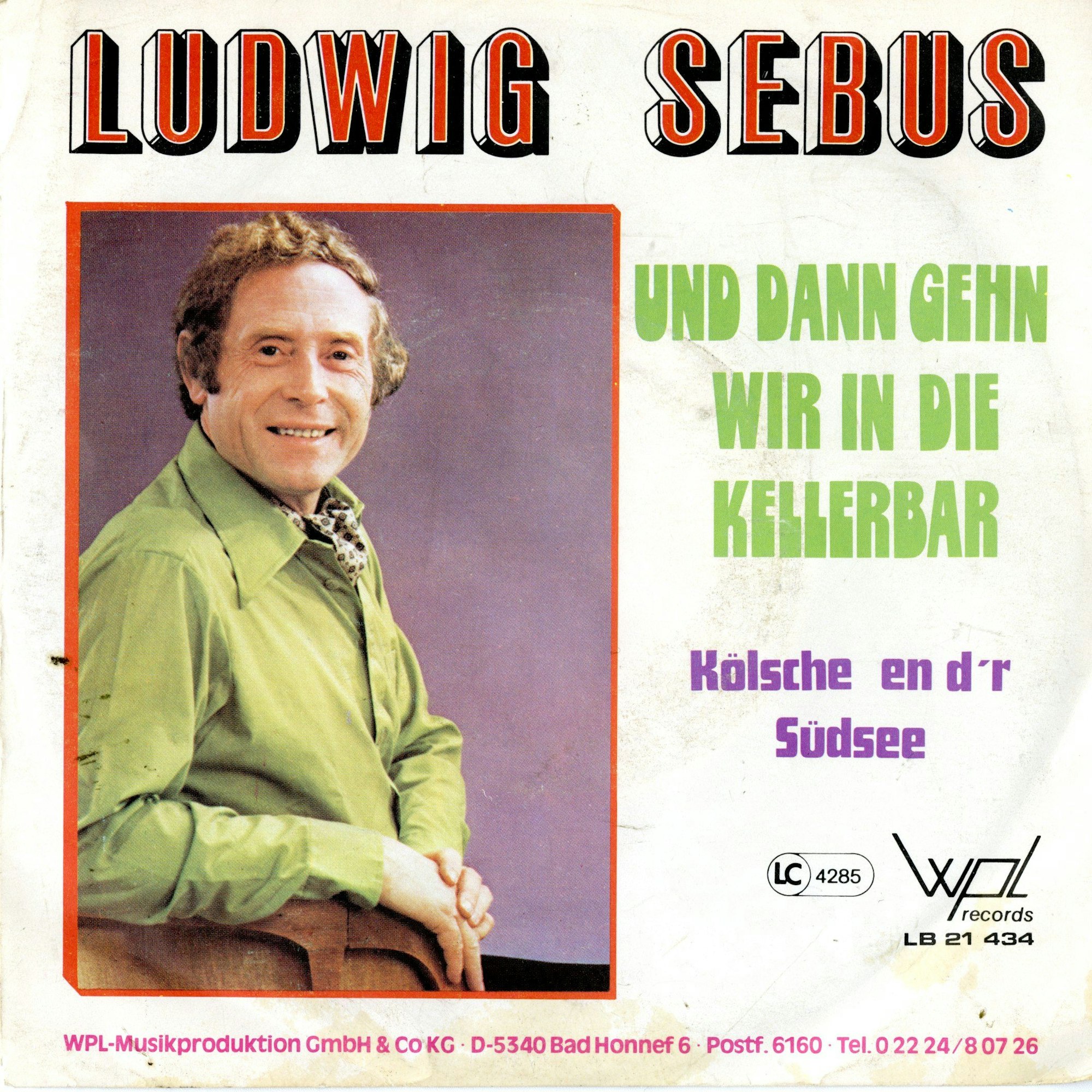

Singlecover zum Hit: Und dann gehn wir in die Kellerbar

Copyright: Privatarchiv Ludwig Sebus

In den 70er Jahren verband er die ernste Sorge um einen stark verschmutzen Rhein mit barbusigen Nixen („Die Nixen treten in den Streik, jawohl, ihr Kameraden!“). Die meisten dieser hochdeutschen Ausflüge sind vergessen. Seiner schönen Hommage auf eines der wichtigsten Möbelstücke der 70er Jahre verhalf sein Freund Thomas Cüpper in der Coronazeit zu einer tollen Neuauflage: „Und dann gehn wir in die Kellerbar …“, sang das „Klimpermännchen“ mit dem Altmeister im Duett.

Sebus bezeichnet sich selbst gerne als „Krätzjersänger“ und begründet das mit einer sehr eigenwilligen Definition: Ein „Krätzje“ sei ein kölsches Lied, das einen emotional packen, an Seele und Herz „kratzen“ müsse. Er glaubt fest daran, dass es so etwas wie die von ihm besungene „kölsche Siel“ gibt. Für politische Texte habe er sich nie „berufen“ gefühlt, sein Metier war ein anderes. Er wolle „seiner Mitwelt ein bisschen vom Sonnenschein weitergeben“, sagte er in einem Interview im „Kölner Stadt-Anzeiger“ zu seinem 90. Geburtstag. Sein Ziel war stets, die Lebensfreude weiterzugeben, die er selbst empfand.

Auf allen Bühnen zu Hause

1985 erklärte der damals erst 60-Jährige seinen offiziellen Rücktritt. Für einen Karnevalisten ist das ein jugendliches Alter. Doch tatsächlich machte er alles richtig: Auf Ludwig Sebus wartete eine zweite, ganz ungeplante Karriere. Während andere ältere Kollegen und Kolleginnen in der Konkurrenz mit den neuen Karnevalspopbands nur noch mitleidig belächelt wurden, gelang es Sebus, zu einem respektierten, kölschen Altstar zu werden. Vom Stress des Karnevalsbusiness befreit entdeckte er neue Betätigungsfelder auf verschiedensten Bühnen – vom Seniorenkarneval im Altenheim über Shows im Tanzbrunnen bis zum politischen Podium der AG Arsch huh. Der Sänger blühte auf als charmanter Entertainer und Moderator, aber auch als ernsthafter und engagierter Zeitzeuge, der vor Krieg, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit warnte.

Ludwig Sebus debütierte als 85-Jähriger als jugendlicher Liebhaber in der Operette Csárdásfürstin

Copyright: Bühnen der Stadt Köln

Für ihn gab es keine Grenze mehr zwischen dem „offiziellen“ Gesellschaftskarneval und der alternativen Szene. Er sang beim Humba e.V., schunkelte mit den Rosa Funken und den schwulen Pink Poms und ließ sich bei Loss mer singe feiern. Sein Publikum lacht Tränen, wenn er von seinem Engagement als „jugendlicher Liebhaber“ in der Kölner Oper als Fürst Leopold Maria Lippert Weylersheim in der Operette „Csárdásfürstin“ erzählt. Diese Rolle als jugendlicher Liebhaber übernahm er als 85-Jähriger.

Immer wieder ließ er sich für neue musikalische Projekte begeistern, traute sich nach jahrelangem Gesang zu Playback wieder mit einer Live-Band auf die Bühne und nahm im Studio neue Lieder auf – darunter der großartige musikalische Rückblick auf sein eigenes Leben, mit dem er bis heute sein Publikum zu Tränen rührt: „Ich däht et alles su widder dun.“