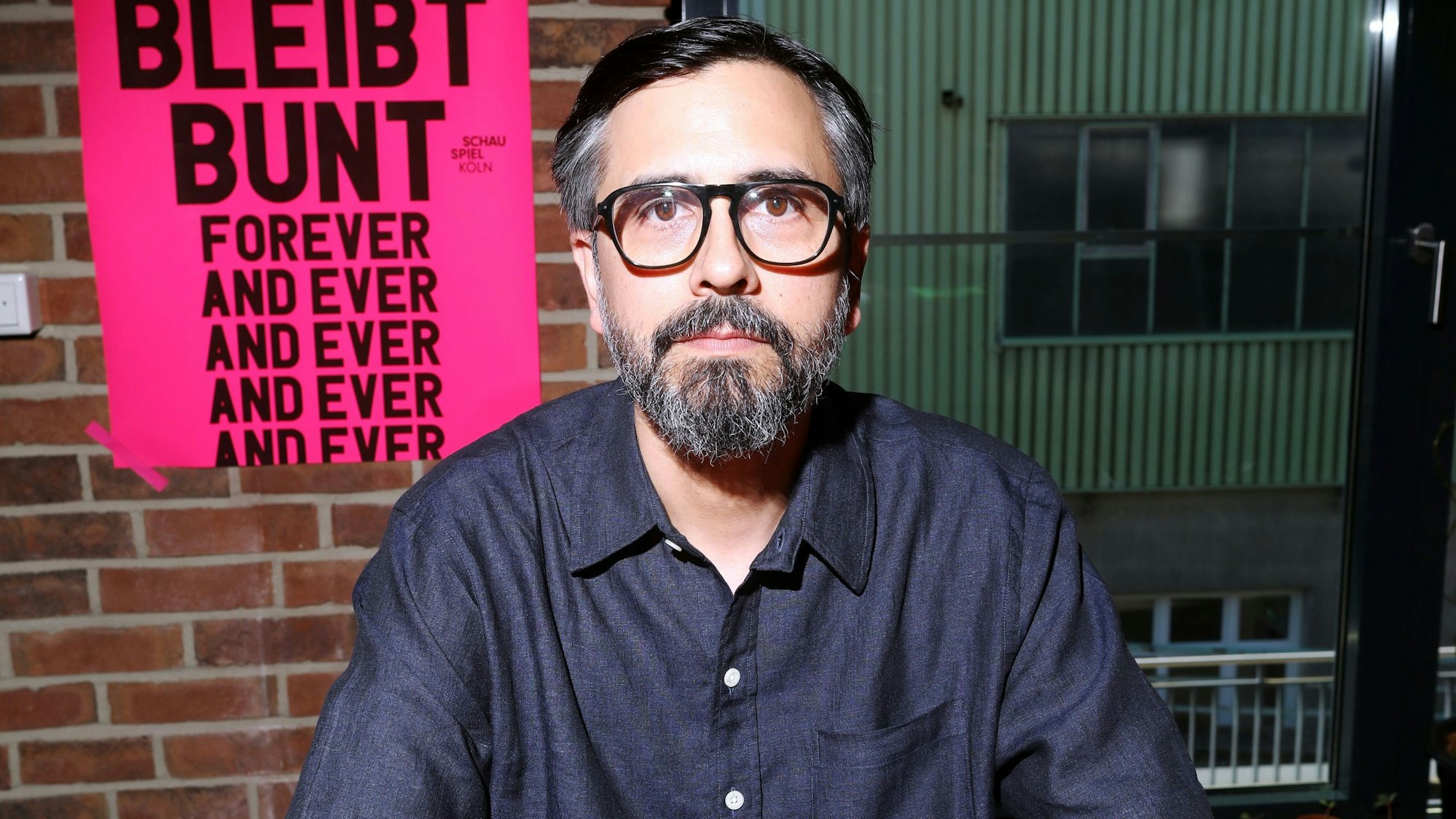

Rafael Sanchez, seit 2013 am Schauspiel, leitete die Bühne in der vergangenen Spielzeit als Intendant. Seine Bilanz nach 12 Jahren Köln.

Kölns Schauspiel-Chef zieht Bilanz„Die ersten zwei Spielzeiten haben uns fast gekillt“

Schauspiel-Intendant Rafael Sanchez zieht nach 12 Jahren Bilanz.

Copyright: Arton Krasniqi

Rafael Sanchez, „GRMPF“, Ihre vorerst letzte Inszenierung am Schauspiel Köln war ein Riesenerfolg. Hat Henriette Reker eigentlich eine Vorstellung besucht? Schließlich wird die Oberbürgermeisterin in dem Stück wunderbar parodiert.

Rafael Sanchez: Doch, hat sie, und wir haben uns in der Pause getroffen und nach der Vorstellung noch ein Foto gemacht, auf dem sie neben ihrer Doppelgängerin Anja Laïs sitzt. Reker fand es lustig und rührend. Wir sind ja durchaus liebevoll mit ihr umgegangen.

Derzeit wird statt über Erfolge wie „GRMPF“ im Zusammenhang mit dem Schauspiel eher über bedruckte Socken und Gin-Stände auf Betriebsfesten diskutiert. Haben die Bühnen hier das Maß verloren, oder glauben Sie die Feiern auf Kosten der Steuerzahler waren durchaus berechtigt?

Mir persönlich tut es sehr leid, dass dieser Eindruck entsteht. Wir gehen sehr verantwortungsvoll mit den uns anvertrauten Mitteln um und legen dabei großen Wert auf Transparenz. Wir begrüßen ausdrücklich die Kontrolle über den Einsatz der Mittel und die Einführung verbindlicher Regeln, die für alle gelten. In einer Stadt wie Köln sollte es möglich sein, langjährige Mitarbeitende angemessen zu würdigen. So wäre es beispielsweise schön, einer Lehrperson, kurz vor der Rente, oder einer Schauspielerin, die 35 Jahre lang unser Ensemble bereichert hat, mit einem Blumenstrauß zu danken. Ebenso verdient eine Produktion wie „Die Lücke”, die elf Jahre lang auf unserem Spielplan stand und als wichtiges Erinnerungszeichen an den Nagelbombenanschlag in der Keupstraße fungierte, einen würdigen Abschied. Bis alles geklärt ist, geben wir als Institution keinen einzigen Cent mehr aus. Um solche wichtigen kulturellen Gesten dennoch zu ermöglichen, finanzieren wir diese nun aus eigener Tasche. In der Berichterstattung werden ja häufig die Bühnen Köln für das Baudesaster verantwortlich gemacht, was nicht korrekt ist. Wir sind für die Kunst zuständig, die in den Bauten stattfindet, nicht für den Bau, und die Bauschulden aus dem künstlerischen Budget zu begleichen, ist eine sehr schlechte Idee.

Bis alles geklärt ist, geben wir als Institution keinen einzigen Cent mehr aus.

Als Intendant konnten sie die Stadtpolitik aus der Nähe miterleben. Was hat Sie überrascht am politischen Prozess? Haben Sie jetzt eine Antwort darauf, warum in Köln so wenig läuft?

Dass nicht alles reibungslos läuft, habe ich ja schon vorher mitbekommen. Aber es war interessant, das aus der Nähe zu beobachten, vor allem im Kunst- und Kulturausschuss. Mich hat es sehr berührt zu sehen, wie die PolitikerInnen sich für die Kultur einsetzen, für die freie Szene, für die Festivals. Da sitzen Menschen, die wollen, dass Köln eine Kulturstadt ist und die das alles ehrenamtlich machen. Die kriegen die Unterlagen manchmal erst sechs Stunden vorher, müssen über Nacht die Sachen lesen und dann die Entscheidungen treffen, die sie in den Rat bringen. Und dann werden diese Entscheidungen vom Rat beschlossen – und versanden irgendwo. Dieses gestörte Zusammenspiel zwischen Politik und Verwaltung, ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer in Köln. Was bringen die besten Ideen, wenn sie niemand umsetzt? Das ist schade, denn das Potenzial ist da in Köln. Die Menschen kommen freiwillig hierher, die Kreativen, die Wirtschaft. Das ist doch der Standortvorteil von Köln, dass so viele Menschen hier leben wollen. Und dann müssen die hier gegen Widrigkeiten ankämpfen, die ganze Zeit.

Wie laufen denn die Entscheidungsprozesse in Zürich, wo Sie zusammen mit Pınar Karabulut die Intendanz am Schauspiel übernehmen?

Viel kleinteiliger. Ich bin jetzt in der Jury für den eventuellen Umbau des Pfauens. Jeder Schritt wird geplant und abgeschlossen und dann folgt erst der nächste Schritt. Wenn dann am Ende ein Architekturbüro den Wettbewerb gewonnen hat, wird deren Plan ausgearbeitet und kommt vor das Volk mit den ermittelten Kosten. Und in diesem Rahmen wird gebaut. Gleichzeitig wird auch schon ein Ort für das Interim gesucht. Es gibt eben auch genug Personal dafür. Wenn man in der Schweiz zum Meldeamt kommt, sind drei Schalter offen und die Leute dahinter warten nur darauf, dass man zu ihnen kommt.

Wenn Sie die abgelaufene Kölner Spielzeit betrachten, was stach für sie heraus?

Ich fand es erstaunlich, wie gut das alte Ensemble mit den Neuen zusammengekommen ist. Die haben sich gegenseitig sofort ins Herz geschlossen und als Gruppe gut funktioniert. Das ist nicht mein Verdienst, das haben die untereinander geklärt. Und dass wir es geschafft haben, die Offenbach-Planung hier ins Depot hineinzuquetschen. Statt drei Spielstätten hatten wir nur zwei. Am Ende knirschte es, wurden die Anstrengungen in den Abteilungen sichtbar. Wir hatten zu viele Produktionen, aber die Verträge waren längst unterschrieben und wir wollten niemandem absagen. Wir hatten auch viele Menschen, die in ihre Positionen nachgerückt sind, den Chefdramaturgie-Job zum ersten Mal gemacht haben, oder den als Künstlerischer Betriebsdirektor. Dass das alles funktioniert hat, fand ich toll. Vom Künstlerischen her hat mich gefreut, dass wir mit dem Musical-Volkstheater-Politkabarett „GRMPF“ einen Nerv getroffen haben. Die ganze Stadt sprach davon. Das ist ja das Ziel, Theater für die Stadt zu machen.

Szene aus „GRMPF“ am Schauspiel Köln (Archivbild)

Copyright: Krafft Angerer

Das war die positive Bilanz. Gab es Dinge, die nicht funktioniert haben?

Es gab Produktionen, die ich selbst toll fand und für die ich mir mehr Publikumszuspruch erhofft hatte. Aber die zwischenmenschliche Atmosphäre im Haus ist sehr gut, obwohl das anstrengend sein muss, wenn drei Jahre hintereinander drei Intendanten das Rad neu erfinden wollen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in diesem Jahr.

Sie hatten schon einmal in Zürich eine Intendanz inne, dann lange nicht mehr. War Köln jetzt auch ein Testlauf für die neue Aufgabe?

Beim Neumarkt-Theater hatte ich 50 Mitarbeitende. Das ist nicht vergleichbar mit diesem Riesendampfer hier. Davon habe ich jetzt profitiert und viel gelernt, über die Strukturen, welche Sitzungen wichtig sind, welche nicht, wie man besser kommuniziert. Das ist ein großer Unterschied, ob man als Regisseur an einem Haus ist oder ob die Verantwortung hat. Das Inszenieren leidet halt ein bisschen.

Das alte Ensemble schloss die Neuen sofort ins Herz

In Zürich inszenieren Sie jetzt immerhin die Spielzeiteröffnung.

Ich hatte schon bei Vorproben Angst, dass ich es gar nicht mehr könnte. Aber Pınar hat gesagt, das ist wie Fahrradfahren: Einfach da hinfahren, wo man hinguckt.

Sie nehmen einige vertraute Gesichter aus dem Kölner Ensemble mit nach Zürich – und auch einige der jungen Kräfte, die in Köln ihr erstes Engagement hatten. Haben Sie das so geplant?

Nein, als wir die für Köln engagiert haben, gab es den Job in Zürich noch gar nicht. Das hat sich erst während der laufenden Spielzeit ergeben. Und von den nicht so ganz Jungen kommen ja ebenfalls einige mit, Birgit Walter zum Beispiel, die 35 Jahre lang am Schauspiel Köln war, und Margot Gödrös.

Die ist Jahrgang 1939, dürfte damit die Alterspräsidentin des Ensembles sein.

Sie stand zum ersten Mal 1957 im Pfauen auf der Bühne! Was die Alter-Spannbreite angeht sind wir sehr divers aufgestellt. Wir haben viele Ü50-Frauen ins Ensemble geholt, die sonst eigentlich nicht engagiert werden. Und unser Jüngster, Henri Mertens, ist erst 2000 geboren.

Es war, als müsste man mit einem Bleigürtel inszenieren

Das ist die Zukunft. Blicken wir noch mal zurück auf ihre Kölner Jahre. Niemand hat im Depot so lange die Stellung gehalten wie Sie. Gerade der Anfang war wohl enorm schwer?

Die ersten zwei Spielzeiten haben uns künstlerisch fast gekillt. Das Depot war zu mächtig, die Bühne mit ihren 27 Metern viel zu breit, es war, als müsste man mit einem Bleigürtel inszenieren. Es war auch zu laut, die Akustik war schwierig. Es gab nur eine Männer- und eine Frauengarderobe, es gab keine Duschen, der Boden war aus Stahlbeton, die Knie, die Bänder der Schauspielenden waren alle kaputt, und ihre Stimmen waren kaputt vom Rumschreien im Staub: Man konnte den Beruf kaum ausüben. Das war ein sehr heikler Moment, das hätte uns fast das Genick gebrochen. Zum Glück behielten wir die Nerven und haben begriffen, dass das kein Interim mehr ist. Wir haben das Ruder herumgerissen und ein Theater daraus gemacht.

Haben Sie dabei auch persönliche Tiefschläge erlebt?

„Troilus und Cressida“ im dritten Jahr, das war eine der schwierigsten Arbeiten, die ich jemals gemacht habe. Da kam alles zusammen, von der Bühne, die ich nicht im Griff hatte, von der Konstellation des Ensembles – dann hatten wir einen Todesfall. Unser Musiker, er war noch keine 30 Jahre alt, ist mitten in der Produktion gestorben. Und das Ergebnis war schließlich auch noch schlecht.

Rafael Sanchez verlässt Köln in Richtung Zürich, wo er zusammen mit Pınar Karabulut die Intendanz am dortigen Schauspielhaus übernimmt.

Copyright: Arton Krasniqi

Dann frage ich Sie lieber noch nach den glücklichsten Momenten der vergangenen zwölf Jahre.

Den „Hiob“ finde ich im Nachhinein eine eher biedere, wenn auch ordentliche Inszenierung. Aber da hatte ich das Gefühl, zum ersten Mal die große Bühne geknackt zu haben.

Der war doch sehr berührend!

Manchmal denkt man nur, es funktioniert nicht. Während Corona haben wir „Früchte des Zorns“ gemacht. Da hatte ich befürchtet, das zeigen wir jetzt nur einmal online. Dann ist das nach der Pandemie wieder auferstanden und wir haben es noch viele Male ausverkauft gespielt. Toll fand ich auch, wie das Ensemble, gerade in den letzten Jahren, zusammengewachsen ist. Da musste ich manchmal nur noch als Trainer an der Seitenlinie stehen – und die eingespielte Mannschaft machte es von ganz allein.

Szene aus „Früchte des Zorns“ am Schauspiel Köln (Archivbild)

Copyright: Krafft Angerer

Interessant, dass jetzt einige dieser Top-Kräfte in Köln bleiben.

Klar, irgendwann hat man als SchauspielerIn die Schnauze voll vom Umziehen. Und in Köln kommen früher oder später alle interessanten RegisseurInnen vorbei.

Wo wir gerade beim Umzug sind, haben Sie schon die Kisten gepackt?

Nein, wir sind jetzt noch hier, weil die Kinder noch bis zu den Schulferien ausharren müssen. Die wollen auch noch ein Abschiedsfest machen – und finden es natürlich gar nicht lustig, Köln zu verlassen, die Stadt, die für Jugendliche geradezu designt ist.

Sie und Ihre Frau haben eben nicht nur zwölf Jahre am Schauspiel gearbeitet, sondern auch hier mit Familie gelebt. Was werden sie an Köln vermissen?

Wie offen die Kommunikation in dieser Stadt ist und wie man das tagtäglich erlebt, das ist schon erstaunlich. Jetzt, wo ich hin und her pendele, muss ich immer lachen, wenn ich aus den Zürcher Verhältnissen zurück nach Köln komme. Dort läuft in der Straßenbahn die Klimaanlage, die Leute sind teuer angezogen und verhalten sich ruhig. Und dann landet man in Köln am Hauptbahnhof und sieht, wie einer versucht, einen ganzen Gartenweiher in die Straßenbahn zu quetschen. Wie das lebt! Das werden wir alle sehr vermissen. Ich bereue keine Sekunde hier in Köln. Also dieses Miteinander und die Toleranz und dass man bei Rewe bis 24 Uhr einkaufen kann, oder am 24-Stunden-Kiosk. Ich glaube, die KölnerInnen vergessen ab und zu mal, in was für einer Blase sich Köln befindet, wie angenehm es ist, hier zu leben. Wenn ich jetzt nicht das Angebot in Zürich bekommen hätte, wären wir nicht weggezogen.

Aber es gibt doch sicher auch Dinge, die Sie überhaupt nicht vermissen werden?

Ich staune, dass ich in Zürich zu jeder Sitzung pünktlich komme, weil die öffentlichen Verkehrsmittel dort einfach funktionieren. Was einen in Köln zur Verzweiflung treibt, sind die Zeiträume, in denen Verbesserung versprochen wird. Also, dass die KVB erst 2035 wieder genügend Wagen und genügend Mitarbeitende haben wird, dass die Studiobühne frühestens 2040 wieder aufmachen kann. Dann denke ich immer, okay, es ist vorbei, es ist uns entglitten. Wenn Köln es hinbekäme, seine Infrastruktur wieder auf ein annehmbares Niveau zu heben, wären schon viele Probleme gelöst. Zum Glück sind die Kölner sehr hart im Nehmen und die Stadt rutscht nicht nach rechts ab. Dieses Grundgefühl ist sehr wertvoll hier.