Die kleine Fotopräsentation „Smile!“ im Kölner Museum Ludwig zeigt die Entdeckung des Lächelns als Bildmotiv.

„Smile!“ im Museum LudwigBevor wir alle „Cheese“ sagen mussten

Vati macht ein Foto, die Familie lächelt. Eine Agfa-Werbeaufnahme, um 1965.

Copyright: Museum Ludwig

Das schickliche Lächeln, schreibt der Kunsthistoriker Angus Trumble in seiner Monografie „Eine kleine Geschichte des Lächelns“, zeichne sich durch „traurige Schönheit, kühle Mattigkeit und einen Hauch von Schüchternheit“ aus. Um ein ebensolches handele es sich auch beim berühmtesten Lächeln der westlichen Kultur, Leonardos „La Gioconda“. In der Ausstellung „Smile!“ in den Fotoräumen und aus Beständen des Museum Ludwig ist sie durch eine Postkarten-Repro vertreten.

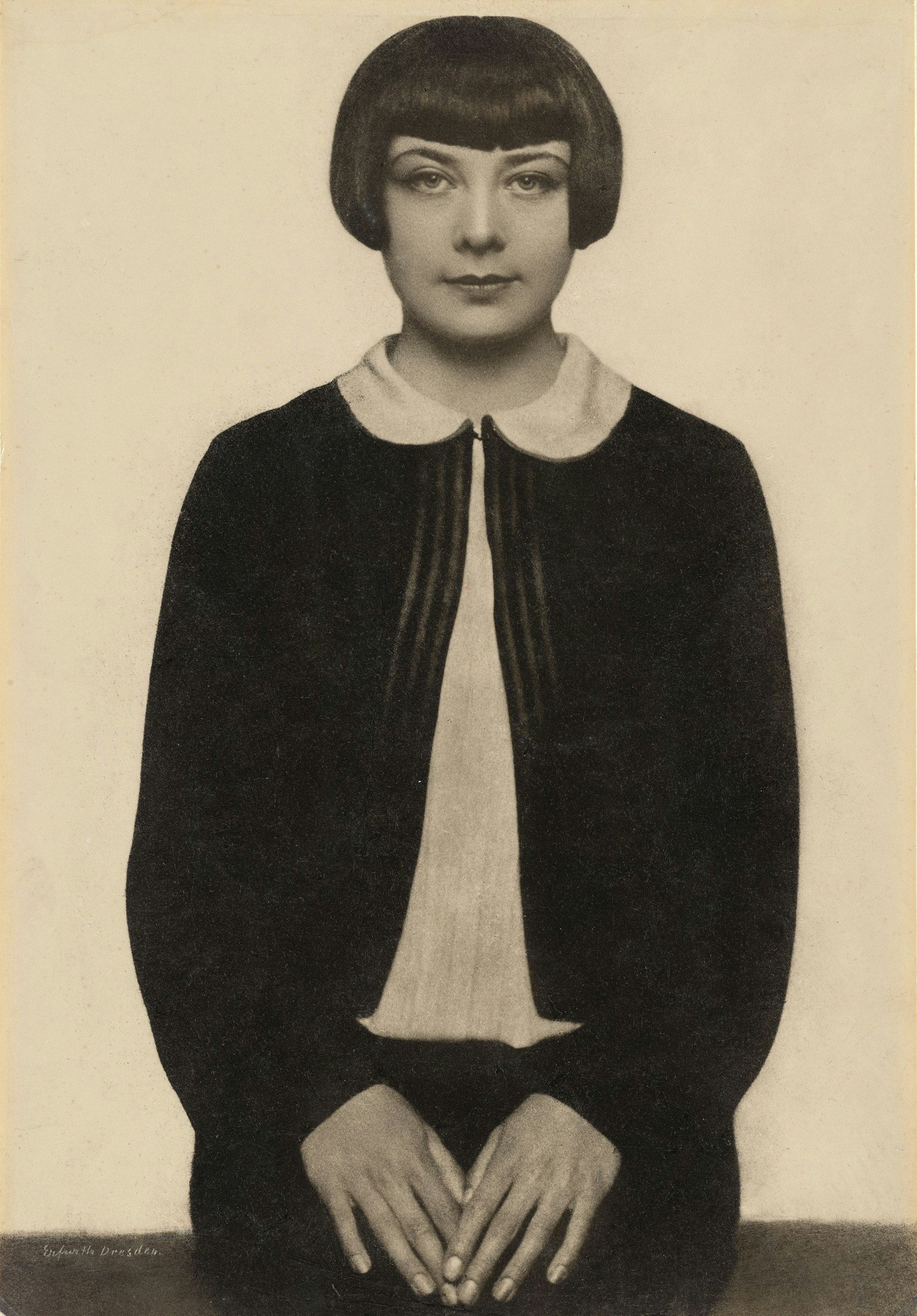

Ihr gegenüber hängt eine „Mona Lisa“ der Moderne, Hugo Erfurths in seinem Dresdener Atelier entstandenes Fotoporträt von Hildegard Seemann-Wechler aus dem Jahr 1929. Die Malerin, eine Schülerin von Otto Dix, changiert ebenso rätselhaft zwischen Lächeln und Nicht-Lächeln, eine Sphinx mit Bubikopf.

Bei der Frage wer, wie und wann im Bild lächeln dürfe, sagt Miriam Zwast, die Kuratorin der kleinen Sammlungspräsentation, handele es sich definitiv um eine kulturelle Übereinkunft, Fortschritte in der Zahnmedizin seien da eher zweitrangig – auch wenn Trumble einen Vortrag vor Zahnärzten und Gesichtschirurgen zum Anlass für seine Abhandlung nahm.

Alles zum Thema Historisches Archiv der Stadt Köln

- Ausbau des Inneren Grüngürtels Baupläne der Bahn gefährden Park am Stadtarchiv

- Förderung Checkpoint Charlie, NS-Doku-Zentrum: Bund gibt Millionen

- Bonner Straße Bauarbeiten für Kölner Nord-Süd-Stadtbahn dauern deutlich länger als geplant

- Museum für Ostasiatische Kunst Wer braucht Drachen, wenn er Pferde hat

- „400 Gramm Süßigkeiten für Kinder“ Wie Kölnerinnen und Kölner das erste Weihnachten nach Kriegsende erlebten

- Ungeahnte Einblicke 101-jährige Kölnerin übersetzt 250 Briefe eines Weltkriegssoldaten

- 60 Minuten, drei Episoden „Das alte Köln in Farbe für Kinder“ als Unterrichtsstoff

Warum lächeln wir auf Fotos?

Auch die verbesserte Fototechnik spiele, schreibt André Gunthert in seinem schmalen Büchlein „Warum lächeln wir auf Fotos?“ hier nur eine Nebenrolle. Nicht die langen Belichtungszeiten, für die Porträtierte zum Teil mit speziellen Halterungen und Kopfstützen fixiert wurden, seien schuld am ernsten Gesichtsausdruck gewesen, sondern die von der Fotografie übernommenen Konventionen der Porträtmalerei. Zähne zu zeigen war dort lange Zeit tabu, noch den Viktorianern galten offene Münder als obszön. Aus vollem Hals lachende Figuren fand man höchstens auf Genrebildern: Hier vergnügten sich Betrunkene, Bettler oder Bauern, Menschen, die vor einem Statusverlust keine Angst mehr haben mussten.

Noch in Thomas Struths Aufnahme der Familie Schäfer aus Meerbusch von 1990 blicken die Eltern und ihre beiden Söhne mit dem selbstbewussten Ernst gehobenen Bürgertums ins Objektiv. Allerdings hatte Struth die Freunde und Familien, die er mit unhandlicher Plattenkamera fotografierte, darum gebeten, auf das inzwischen längst obligatorische Lächeln zu verzichten.

Hugo Erfurth: Hildegard Seemann-Wechler (Malerin), 1929

Copyright: Museum Ludwig, Repro: Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv

Das typische „Photographiergesicht“, dass der Soziologe Siegfried Kracauer zum ersten Mal im Jahr 1927 beschrieb, das man aber – so die Kuratorin – bereits auf Fotografien aus dem 19. Jahrhundert finde, hat sich im Laufe der Jahrzehnte gewandelt, nicht zuletzt dank der Macht der ersten visuellen Massenmedien, also des Kinos und der Illustrierten. August Sanders „Mädchen mit Ball“ (1910) hält denselben noch mit stoischem Ernst zwischen ihren Fingern.

Zehn Jahre später lässt der deutsche Filmstar Henny Porten für den Fotografen Karl Schenker mit flirtendem Seitenblick verführerisch die obere Zahnreihe aufblitzen – prompt eifert eine unbekannte Berlinerin Portens Zelluloidglamour auf einer danebenstehenden Aufnahme Schenkers nach.

US-Forscher maßen durchschnittliche Lippenkrümmung auf Fotos nach

Im Stummfilm mussten Schauspieler große Gemütsbewegungen zwangsläufig über Großaufnahmen ihres Gesichts erzählen – das Lächeln, das man zuvor im privaten Kämmerlein versteckt hatte, präsentierte sich dem Publikum plötzlich ohne jede Scham in meterhoher Leinwand-Projektion.

„Wie das Lächeln in die Fotografie kam“ ist die Kölner Schau untertitelt und sie kann das sogar im Liniendiagramm nachweisen: Amerikanische Forscher haben die durchschnittliche Lippenkrümmung auf High-School-Jahresbüchern nachgemessen, von 1900 bis 2010, die Kurve steigt beständig auf. Zur Illustration findet man zwei deutsche Klassenfotos von 1923 und 1963: Auf dem Ersten wirken die Münder der kleinen Jungs noch wie mit dem Lineal gezogen, auf dem Zweiten posiert der Großteil der Schüler mit bübisch-befreitem Grinsen. Das nach dem Zweiten Weltkrieg zum „Bitte lächeln!“-Zwang erstarrte. Der Ausstellungskatalog spricht von einem „stabilisierten Gefühlsausdruck“, von der „Monotonie des Lächelns“ in den Familienfotografien.

Eine wandhohe Werbeaufnahme von Agfa zeigt eine posierende Familie – mit Vati am Auslöser – mit eingefrorenen Lachmündern. Ostereier werden bemalt, es ist das steife Konformistenglück der Konsumenten. Daneben das Testbild des Werbefotos: Mutti zieht schielend eine Kussmundfratze, den Kindern sind die Gesichtszüge entglitten.

Vom Lächeln als Maske zum Lächeln als Marke: Die Schau beginnt mit Lippen im Instagram-Modus, von der Duckface-Schnute zum sinnlichen Fish-Gape, sie endet mit einem Videoschnipsel aus Ruben Östlunds Satire „Triangle of Sadness“ (2022): Oberkörperfreie männliche Models wechseln zwischen coolem Ernst und zähnefletschendem Lächeln, je nachdem, welche Marke der Fotograf ihnen zuruft, Balenciaga oder H&M.

„Smile!“ noch bis zum 22. März 2026 im Museum Ludwig