Hedgefonds könnten ihr Tod seinViele US-Regionalzeitungen kämpfen ums Überleben

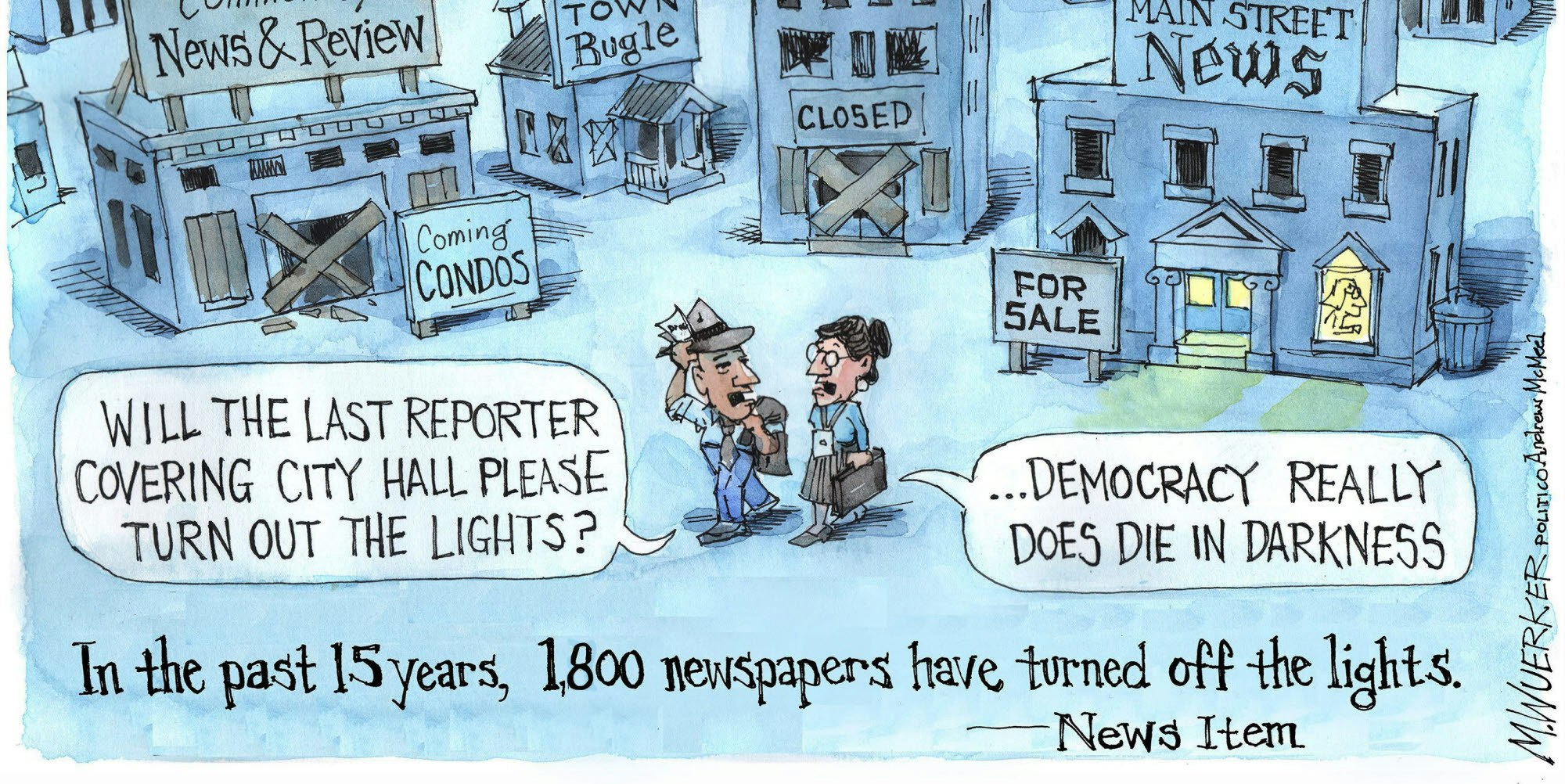

„Schaltet der letzte Rathaus-Reporter bitte das Licht aus?“ – „Die Demokratie stirbt tatsächlich im Dunkeln“. Karikatur der amerikanischen Zeitung Politico

Copyright: AP

Washington – Seine Vergangenheit als Stahlstadt hat Pittsburgh längst abgestreift. Wer heute einen Eindruck von der wirtschaftlichen Auferstehung der zweitgrößten Stadt Pennsylvanias bekommen will, beginnt am besten morgens mit einem Besuch bei Zeke’s Coffeeshop im Univiertel East Liberty.

In dem angesagten Laden schlürfen Hipster, Banker und Bio-Tech-Forscher ihren Cappuccino aus hausgerösteten Bohnen. Zur Lektüre liegt dort die seit 1786 erscheinende Pittsburgh Post-Gazette aus.

Dienstags und samstags bleibt der Zeitungsständer leer

Jedenfalls meistens. Dienstags und samstags bleibt der Zeitungsständer leer. An diesen Tagen können sich die rund 300.000 Einwohner nur noch online über lokale Ereignisse informieren.

Während Pittsburgh den Strukturwandel zur hippen Dienstleistungsmetropole nämlich vorbildhaft gemeistert hat, kämpft die Post-Gazette wie alle Regionalzeitungen in den USA mit enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Anzeigengeschäft, mit dem ehemals das Geld verdient wurde, ist weitgehend zu Google oder Facebook abgewandert, und die Auflage des Monopolblatts ist im 233. Jahr seines Bestehens auf 80 000 Exemplare gesunken. Im vergangenen Sommer zog der Verlag nach diversen Kürzungsrunden die Notbremse und strich kurzerhand zwei Erscheinungstage. Seither ist Pittsburgh die erste Großstadt der USA, in der es nicht mehr täglich eine gedruckte Zeitung gibt.

„Die Nachrichtenwüste wächst“

In kleineren Gemeinden ist die Lage längst dramatischer. In einer Untersuchung hat die Universität von North Carolina festgestellt, dass inzwischen 171 Landkreise in den USA ganz ohne Lokalzeitung auskommen müssen – mit negativen Folgen für die Berichterstattung über die örtliche Politik, das Kulturleben und die Probleme von Minderheiten. In der Hälfte aller Bezirke gibt es nur noch ein Blatt und damit keine Konkurrenz.

„Die Nachrichtenwüste wächst“, stellen die Wissenschaftler nüchtern fest. Ihre Arbeit haben sie im Netz mit einer interaktiven Karte illustriert, auf der markiert ist, wo in den vergangenen 15 Jahren eine Lokalzeitung dichtgemacht wurde. Die 1800 gelben Punkte wirken wie Kerzen auf einem Friedhof.

Von der Regierung Trump ist keine Hilfe zu erwarten

Während derzeit die überregionalen Blätter New York Times und Washington Post vom Interesse ihrer Leser an einer Trump-kritischen Berichterstattung profitieren, ist draußen im Land die Krise mit Händen zu greifen. Der einst hoch angesehene Boston Globe wirkt nicht nur deutlich dünner als vor 20 Jahren. Weite Teile seines Inhalts stammen nicht mehr von eigenen Redakteuren, sondern von Agenturen.

Im berühmten neugotischen Tribune Tower der renommierten Chicago Tribune erinnern nur noch Gravuren an die große Geschichte des Blattes. In dem Wolkenkratzer werden gerade Luxus-Appartements eingerichtet. Die krisengeschüttelte Redaktion ist in ein unscheinbares Bürogebäude gezogen.

In Nashville kämpften der Tennessean und der Nashville Banner 91 Jahre lang um Scoops und gute Geschichten. 1998 wurden die beiden Lokalblätter zusammengelegt. Inzwischen ist unter der Regie des Medienkonzerns Gannett, dem neben der überregionalen USA Today rund 100 Lokalzeitungen gehören, die einstmals 180-köpfige Redaktion auf 70 Redakteure geschrumpft. Auch anderswo hat der auflagenstärkste Zeitungsverlag der USA die Umfänge seiner Blätter radikal geschrumpft und massiv Personal abgebaut.

„Sie werden kürzen, bis irgendwann nichts mehr da ist“

Doch nun könnte es noch viel schlimmer kommen: Gannett ist ins Visier des Hedgefonds Alden Global Capital geraten, der sich unter anderem auf das Ausschlachten krisengeschüttelter Zeitungen verlegt hat. In einer großen Reportage zeichnete die Washington Post nach, wie Alden die liquiden Mittel aus den Blättern abzieht, sie mit brutalen Kostensenkungsprogrammen ohne jegliches publizistisches Interesse profitabel zu machen versucht und vor allem ihre Grundstücke und Immobilien ausschlachtet und verkauft.

Zwar versichert Joseph Fuchs, der Vorstandschef der Tochter Digital First Media: „Wir retten Zeitungen.“ Doch Branchenkenner sehen das ganz anders. Sie erinnern sich noch gut, wie der Hedgefonds nach seinem Einstieg bei der Denver Post 240 der 300 Reporter vor die Tür setzte. „Alden betreibt eine reine Liquidationsstrategie“, sagte der Finanzwissenschaftler James Angel von der Georgetown Universität der Washington Post: „Sie investieren nicht, sondern verkaufen nur, was zu verkaufen ist.“

Bisweilen auch die Redaktionsräume: Die Redakteure müssen dann zu Hause oder im Coffee-Shop arbeiten. Inzwischen ermittelt sogar das Arbeitsministerium in Washington bei dem Finanzjongleur, weil er Pensionsrückstellungen für seine Angestellten ins Fondsvermögen eingestellt haben soll.

Gut 1,3 Milliarden Dollar hat der Zeitungsfledderer von der Wall Street für Gannett geboten. Der Medienkonzern wehrt sich entschieden gegen die feindliche Übernahme. Bei der Hauptversammlung Mitte Mai könnte es zum Showdown kommen. Von der Trump-Regierung ist keine Hilfe zu erwarten. Doch immerhin einige Demokraten sind inzwischen aufgewacht.

So warnte Chuck Schumer, der Oppositionsführer im US-Senat: „Während die Übernahme von Gannett kurzfristig den Profit von Alden erhöhen mag, wären die Langzeitfolgen einer Schließung der Zeitungen für meinen Wahlkreis unkalkulierbar.“ Man kann es auch drastischer sagen, wie der Sachbuchautor und Bloomberg-Kolumnist Joe Nocera: „Sie werden kürzen, bis irgendwann nichts mehr da ist.“