Sie waren die ersten Weltstars – gefeiert auf Bühnen, in Opernhäusern und Kinos. Heute kennt sie kaum noch jemand. Zeit für ein Wiedersehen.

Von Caruso bis zur Duse11 vergessene Weltstars, die einst jeder kannte – und heute kaum noch einer

Max Linder – der erste Filmkomiker der Weltgeschichte: Lange vor Chaplin brachte er mit Zylinder, Schnurrbart und staunendem Blick das Publikum zum Lachen. (Archivbild)

Copyright: IMAGO / GRANGER Historical Picture Archive

Sie füllten Opernhäuser, Theater und Kinosäle – lange bevor es Oscars, Streamingdienste oder Selfies gab. Die Rede ist von den ersten echten Weltstars, die von New York bis Paris, von St. Petersburg bis Buenos Aires gefeiert wurden. Ihr Ruhm war global, ihre Gesichter prägten Postkarten, Zeitungen und Plakate. Doch mit der Zeit verschwanden ihre Namen aus dem öffentlichen Bewusstsein. Heute erinnern sich nur noch wenige an sie – wenn überhaupt. Wer waren diese Legenden, deren Glanz einst keine Grenzen kannte? Dieser Text wirft einen Blick zurück auf elf vergessene Berühmtheiten, die zu den bekanntesten Menschen ihrer Zeit gehörten und den Begriff „Weltstar“ etablierten.

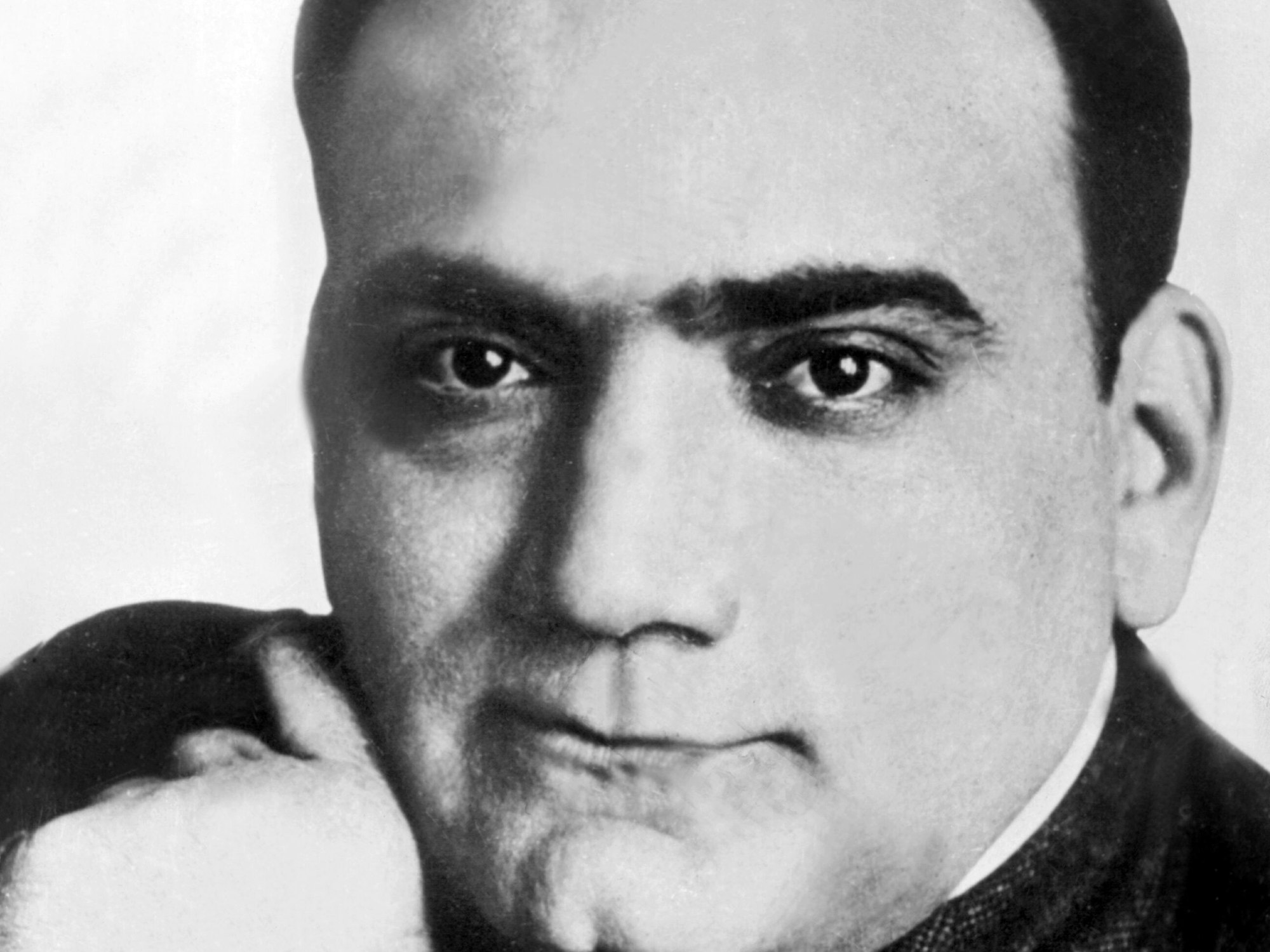

Enrico Caruso (1873–1921)

Er sang, bevor es Mikrofone gab – und wurde trotzdem zum ersten globalen Musikstar. Carusos Stimme, kraftvoll und klar, hallte von Mailand bis New York, von Wachsrollen bis Schellackplatten. Der Italiener mit dem gewaltigen Tenor revolutionierte nicht nur die Opernbühne, sondern auch das Musikgeschäft: Millionen hörten ihn daheim, ohne ihn je live gesehen zu haben.

Der italienische Startenor Enrico Caruso begeisterte mit seiner Stimme ein weltweites Publikum – auch bei umjubelten Gastspielen in Deutschland. (Archivbild)

Copyright: picture alliance/dpa

Caruso war ein Medienphänomen – gefeiert, beneidet, geliebt. Seine Karriere führte ihn an die berühmtesten Häuser der Welt, und selbst in der Karikatur war er omnipräsent. Auch Deutschland lag ihm zu Füßen – 1906 jubelten ihm Tausende bei Gastspielen in Hamburg, Berlin und München zu. Doch das Leben im Rampenlicht forderte seinen Preis: Krankheit, Erschöpfung, ein früher Tod mit nur 48. Heute erinnert sich die Musikwelt an ihn – doch im kollektiven Gedächtnis ist er fast verklungen.

Sarah Bernhardt (1844–1923)

Sie galt als „die göttliche Sarah“ – eine Schauspielerin, wie sie die Welt bis dahin nicht gesehen hatte. Mit dramatischer Stimme, kostbaren Roben und grenzenloser Theatralik füllte Sarah Bernhardt Theater von Paris bis New York. Sie war nicht nur eine Künstlerin, sondern ein Medienereignis: Die Französin ließ sich filmen, vermarkten, bewundern. Dabei war Bernhardt keine Technikverweigerin: Bereits 1900 trat sie in einem der frühesten Stummfilme überhaupt auf und drehte bis 1917 insgesamt acht Produktionen.

Auftritte in Deutschland lehnte Sarah Bernhardt wegen des Krieges von 1870/71 zunächst ab. Erst 1902 gastierte sie in Berlin und spielte mehrere Abende hintereinander Rollen wie „Fedora“, „Tosca“ und „Hamlet“ – sogar Kaiser Wilhelm II. saß im Publikum. (Archivbild)

Copyright: IMAGO/AGB Photo

Auch ihre Bildsprache war revolutionär – der Jugendstil-Künstler Alfons Mucha entwarf für sie Plakate, die bis heute ikonisch sind und ihren Ruhm als Kunstfigur zusätzlich verstärkten. Ihr Leben war ebenso dramatisch wie ihre Rollen – Liebesaffären, Skandale, Welterfolge. Selbst nach der Amputation ihres rechten Beins spielte sie weiter – im Sitzen, mit eiserner Disziplin. Ihre Auftritte wurden zum gesellschaftlichen Ereignis. Als sie 1923 starb, säumten Hunderttausende die Straßen von Paris, ihr Leichenzug wurde zum Medienspektakel. Heute liegen auf ihrem Grab auf dem Friedhof Père-Lachaise nur noch wenige Blumen – dabei trägt eine der beliebtesten Pfingstrosen der Welt bis heute ihren Namen.

Al Jolson (1886–1950)

Er war der erste große Star des Tonfilms: Al Jolson schrieb mit „The Jazz Singer“ (1927) Filmgeschichte – nicht nur als Hauptdarsteller, sondern als der Mann, der die ersten gesprochenen Worte im Kino sagte: „Wait a minute, wait a minute – you ain't heard nothin' yet!“ Doch schon zuvor war er auf den Bühnen des Vaudeville ein gefeierter Entertainer und brachte mit Liedern wie „Swanee“ und „My Mammy“ das Publikum zum Toben. Seine Stimme war kraftvoll, sein Auftreten großspurig, seine Wirkung enorm.

Jolson erzielte laut rückwirkender Auswertung zwischen 1912 und 1940 über 20 Nummer-1-Hits in den USA und war damit einer der erfolgreichsten Sänger der Vorkriegszeit. Jolson wurde zur Ikone – und später zur Kontroverse. Denn seine Auftritte in „Blackface“ – also mit geschminktem Gesicht zur Nachahmung schwarzer Menschen –, damals gängige Showpraxis, sind heute nur noch schwer erträglich. Gleichzeitig setzte er sich wiederholt für afroamerikanische Künstler ein und verschaffte ihnen Bühnenpräsenz in einer von Rassentrennung geprägten Zeit. Er war bis zu seinem Tod ein Superstar seiner Zeit, der Broadway, Schallplatte und Film verband wie kaum ein anderer. Sein Einfluss auf Unterhaltung, Musik und Filmkultur ist unbestritten. Doch der Schatten seiner Maske überstrahlt bis heute sein Vermächtnis.

Theda Bara (1885–1955)

Sie war das erste Sexsymbol des Kinos: Theda Bara (1885–1955) wurde ab 1915 als „Vamp“ zur Projektionsfläche für Lust und Angst. Ihre dunklen Augen, dramatischen Kostüme und lasziven Gesten machten sie zur Skandalfigur – und zum Publikumsmagneten. Für sie erfand das Studio eine komplett fiktive Biografie mit ägyptischer Herkunft und okkultem Hintergrund – sie wurde zur ersten Schauspielerin, deren Leben bewusst zur Legende gemacht wurde. Damit begann eine Praxis, die später zum festen Bestandteil von Hollywood wurde: Stars wurden nicht nur inszeniert, sondern auch ihre Identitäten konstruiert.

Theda Bara spielte auch große Frauen der Geschichte – wie hier Cleopatra, mit Schlangen-BH und hypnotischem Blick. Der Film gilt allerdings als verschollen.

Copyright: imago/United Archives International

In Wahrheit war Bara die Tochter jüdischer Einwanderer aus Cincinnati. Sie drehte über 40 Filme, doch fast alle gelten heute als verschollen – Opfer eines Archivbrands. Ohne ihr Werk blieb nur ihr Mythos, und der verblasste mit der Zeit. Erst spät erinnerte man sich an sie – als erste Femme Fatale der Leinwand. Von Louise Brooks über Gloria Swanson, Ava Gardner und Rita Hayworth bis hin zu modernen Ikonen wie Elvira oder Dita Von Teese reicht ihr stilistisches Erbe. Sogar die düstere, elegante Aura von Morticia Addams in der Serie „Wednesday“ trägt ihre Spuren. Der Blick, das Schwarz, das Geheimnisvolle – Theda Baras Bild lebt weiter, auch wenn ihre Filme verschwunden oder vergessen sind.

Max Linder (1883–1925)

Er war der erste große Filmkomiker – noch bevor Charlie Chaplin seinen ersten Gehstock schwang. Max Linder verkörperte den eleganten Dandy mit Zylinder, Schnurrbart und Augenaufschlag, der sich charmant durch absurde Situationen manövrierte. Seine Filme liefen international, er war zwischen 1907 und 1914 Frankreichs größter Leinwandstar und einer der ersten, deren Name allein schon Zuschauer anzog.

Chaplin nannte ihn „ein Meister – der Erste und Beste“. Auch Buster Keaton und Harold Lloyd würdigten ihn als Vorbild – seine stilisierte Komik und sein Tempo prägten die Slapstickkunst der kommenden Jahrzehnte. Linder war nicht nur Schauspieler, sondern auch Autor, Regisseur und Produzent – ein Pionier des modernen Entertainments. Doch sein Leben hatte dunkle Seiten: schwere Depressionen, zwei Selbstmordversuche. 1925 nahm er sich gemeinsam mit seiner jungen Frau das Leben. Heute ist er fast vergessen – dabei war er der Urvater der Filmkomik.

Bert Williams (1874–1922) & George W. Walker (1873–1911)

In den USA der 1890er und 1900er Jahre war es für schwarze Künstler nahezu unmöglich, auf großen Bühnen aufzutreten – doch Bert Williams und George W. Walker durchbrachen diese Barriere. Als erstes afroamerikanisches Showduo mit überregionalem Erfolg eroberten sie Vaudeville, Broadway und sogar den Buckingham Palace. Ihre Revue „In Dahomey“ (1903) war die erste rein schwarze Produktion am Broadway – ein Meilenstein der Theatergeschichte. Williams war der ruhige Clown, Walker der geschliffene Dandy – gemeinsam waren sie unschlagbar.

Afroamerikanische Pioniere am Theater: Bert Williams (l) mit seinem Bühnenpartner George Walker (m) und der Tänzerin Aida Overton Walker, um 1905. (Archivbild)

Copyright: IMAGO/GRANGER Historical Picture Archive

Trotz Rassentrennung spielten sie vor weißem Publikum, feierten Kassenerfolge und inspirierten Generationen schwarzer Entertainer. Williams wurde später auch der erste schwarze Künstler in den berühmten „Ziegfeld Follies“. Doch Walker starb früh und Williams kämpfte fortan allein – oft gezwungen, im „Blackface“ aufzutreten. Als Solist gelangen ihm zwischen 1902 und 1922 über 30 Hits. Seinen Klassiker „Nobody“ sangen später auch Nina Simone oder Johnny Cash. Der Ruhm von Williams und Walker ist heute fast vergessen, dabei waren sie Wegbereiter in einer zutiefst rassistischen Zeit – für spätere Weltstars wie Josephine Baker oder Paul Robeson, die ihre Bühnenpräsenz auch ihrer Pionierarbeit verdankten.

Isadora Duncan (1877–1927)

Schillernd war ihr Leben, brutal ihr Ende: Isadora Duncan revolutionierte den Tanz – barfuß, frei, unkonventionell. Sie galt als Wegbereiterin des modernen Ausdruckstanzes und trat mit fließenden Bewegungen, antikisch inspirierten Gewändern und radikalen Ideen auf. Duncan wurde zur Ikone des frühen 20. Jahrhunderts, gefeiert in Paris, Berlin und Moskau – und provozierte mit ihrer kompromisslosen Lebensweise. In Russland unterstützte sie die Revolution, scheiterte jedoch mit ihrer Tanzschule.

Sie verlor zwei Kinder bei einem Unfall, ein drittes starb kurz nach der Geburt. Danach lebte sie noch exzessiver, liebte leidenschaftlich – und wechselte häufig ihre jüngeren Geliebten, was damals als Skandal galt. Ihr dramatischer Tod – erdrosselt durch einen Seidenschal, der sich in einem Autoreifen verfing – wurde zur makabren Legende.

Isadora Duncans revolutionärer Freiheitsgedanke beeinflusste die Tanzwelt dennoch tiefgreifend – von Mary Wigman über Dore Hoyer bis zu Pina Bausch. Ihre Asche ist auf dem Pariser Friedhof Père-Lachaise beigesetzt – neben den Gräbern ihrer Kinder. Der Kinofilm „Isadora“ (1968) mit Vanessa Redgrave in der Titelrolle trug zur Mythenbildung um Duncan bei.

Christina Nilsson (1843–1921)

Noch eine Künstlerin, deren Karriere durch eine Tragödie überschattet wurde: Christina Nilsson war eine der bedeutendsten Opernsopranistinnen des 19. Jahrhunderts. Aus ärmlichen Verhältnissen in Schweden stammend, wurde sie ein gefeierter Star von Paris bis New York. Ihre Stimme galt als kristallklar, technisch brillant und zutiefst berührend. Sie sang vor Königin Victoria, Kaiser Wilhelm I., US-Präsident Grant und sogar am Zarenhof in Russland. Ihre Rivalität mit der spanischen Operndiva Adelina Patti war legendär – ein früher Vorläufer jener medial ausgeschlachteten Sängerinnen-Duelle, wie man sie heute kennt.

Christina Nilsson auf dem Bahnsteig: Die schwedische Operndiva – später Gräfin de Casa Miranda – vor einem hölzernen Bahnhof aus dem frühen 20. Jahrhundert. (Archivbild)

Copyright: IMAGO/piemags

1885 kam es in Stockholm nach einem öffentlichen Auftritt zu einer Massenpanik – mehrere Menschen starben. Nilsson war tief erschüttert und zog sich allmählich von der Bühne zurück. Trotz ihres Rückzugs blieb sie eine bewunderte Ikone der Gesangskunst. Da sie sich vor der Verbreitung der Tonaufzeichnung aus dem Rampenlicht zurückzog, existieren keine Aufnahmen ihrer Stimme – was sicherlich zu ihrem weitgehenden Vergessen beitrug. Ihr Einfluss auf die Opernwelt war dennoch enorm und inspirierte Generationen von Sängerinnen. Jüngere Zuschauer könnten Christina Nilsson durch die Serie „The Gilded Age“ wiederentdecken. In einer Folge wird sie von der Sopranistin Sarah Joy Miller dargestellt.

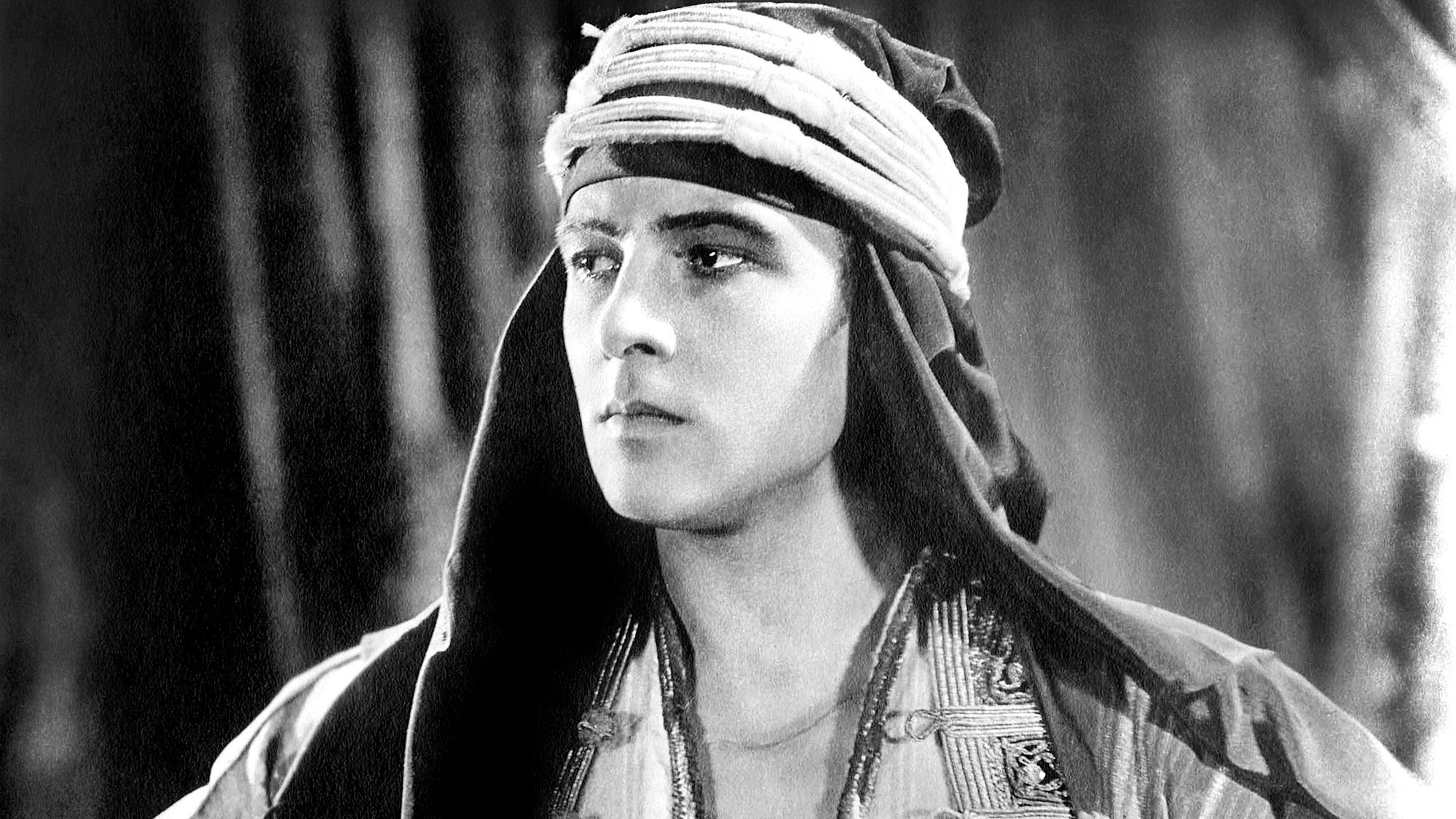

Rudolph Valentino (1895–1926)

Lange bevor es Robert Redford oder Brad Pitt gab, war Rudolph Valentino das erste große männliche Sexsymbol des Kinos. Mit Filmen wie „Die vier Reiter der Apokalypse” und „Der Scheich” wurde er in den 1920er-Jahren zum Inbegriff des Latin Lovers – er wurde verehrt, begehrt und vergöttert. Sein früher Tod im Alter von nur 31 Jahren löste Massentrauer aus und sein Begräbnis in New York geriet zum medialen Spektakel. Dabei war sein schauspielerisches Talent durchaus umstritten, seine Wirkung jedoch nicht. Valentino verkörperte eine neue Männlichkeit: weich, exotisch, emotional. Er wurde zum Prototyp für Starkult.

Mit „Der Scheich“ wurde Valentino 1921 endgültig zum Weltstar – mit der Fortsetzung „Der Sohn des Scheich“ endete sie auch: Es war 1926 seine letzte Filmrolle. (Archivbild)

Copyright: IMAGO/glasshouseimages

Zahlreiche Mythen ranken sich um sein Leben und Sterben. Viele Jahre war sein Grab in Hollywood ein Pilgerort. Bis in die 1990er-Jahre legte eine geheimnisvolle „Lady in Black“ an jedem Todestag eine Rose nieder – auch sein Geist soll in den Paramount Studios gesichtet worden sein. Doch selbst dieser Hauch von Ewigkeit ist längst verblasst. In der Serie „American Horror Story: Hotel“ wurde Valentino 2015 von Finn Wittrock verkörpert – ein Beleg dafür, dass sein Mythos in der Popkultur weiterlebt, auch wenn seine Filme fast nur noch auf Stummfilmfestivals gezeigt werden.

Eleonora Duse (1858–1924)

Eleonora Duse galt als die geheimnisvollere Gegenspielerin von Sarah Bernhardt. Während Bernhardt laut und exaltiert war, spielte Duse leise, verinnerlicht, fast spirituell. Ihre Auftritte waren von hypnotischer Wirkung – weniger Theater, mehr Offenbarung. Duse verzichtete auf Schminke, auf große Gesten und auf Starkult. Noch vor dem Ersten Weltkrieg war sie in Italien schon zu Lebzeiten eine Legende, in Europa eine Sensation, in Amerika ein Mythos. In Presse und Theaterwelt wurde die Italienerin ehrfürchtig nur „die Duse“ genannt – eine Ausdrucksweise, die später kultartig verehrten Künstlerinnen wie „die Dietrich“ oder „die Callas“ in ähnlicher Form zuteilwurde.

Eleonora Duse setzte mit ihrer Schauspielkunst neue Maßstäbe. (Archivbild)

Copyright: IMAGO/Bridgeman Images

Hinter den Kulissen jedoch kämpfte sie zeitlebens mit gesundheitlichen Beschwerden und körperlicher Erschöpfung. Mehr noch als Bernhardt lehnte sie den Stummfilm ab – nur einmal ließ sie sich darauf ein, doch der Film blieb erfolglos. Ihre letzte Reise führte sie nach Pittsburgh, wo sie während einer Tournee nach einem Auftritt verstarb. Noch über ihren Tod hinaus wurde sie ehrfürchtig „die Göttliche“ genannt – bis Greta Garbo im Stummfilmzeitalter diesen Titel für sich beanspruchte. In Italien erinnern noch heute Theater in Bari, Bologna, Genua und Rom an die große Mimin.

Asta Nielsen (1881–1972)

Die dänische Schauspielerin Asta Nielsen gilt vielen Filmhistorikern bis heute als der erste internationale Filmstar – und das, obwohl sie eine Frau war und Filmstudios zu dieser Zeit vor allem Männer ins Rampenlicht rücken wollten. Mit ihrem kühlen Blick, ihrer androgynen Ausstrahlung und ihrem expressiven Spiel prägte sie das frühe Kino wie kaum eine andere. Nielsen spielte nicht nur verführte und verführerische Frauen, sondern übernahm in „Hamlet” sogar eine Männerrolle – ein bis heute außergewöhnlicher Schritt.

Sie lebte und verkörperte viele feministische Ideale, lange bevor diese benannt wurden. Ihre oft gesellschaftskritischen und künstlerisch gewagten Filme machten sie in ganz Europa berühmt. In Berlin war sie ein Mythos, ihre Gagen waren rekordverdächtig und ihr Einfluss enorm. Zugleich war sie ein höchst ungewöhnliches Sexsymbol – sinnlich, intellektuell und radikal anders.

Im Gegensatz zu vielen ihrer Kolleginnen überdauerte sie den Übergang vom Stumm- zum Tonfilm nicht – auch aus eigenem Entschluss. Nach fünf Jahren Pause kehrte sie 1932 nur für einen Tonfilm zurück. Der Film war kein Erfolg, verschwand in den Archiven und Nielsen beendete ihre Karriere. Später schrieb, lehrte und lebte sie zurückgezogen. Zu ihren Ehren wurde in Frankfurt die feministische Kinothek Asta Nielsen gegründet, die vergessene Filmwerke von Frauen wieder sichtbar macht.