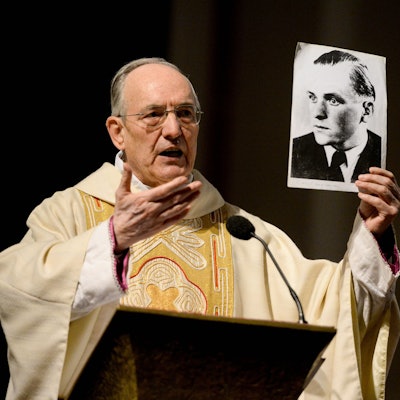

Bei der Verlegung des Stolpersteins für die im KZ Ravensbrück ermordete Veronika Högel aus Voißel wurde vor aktuellen Entwicklungen gewarnt.

NS-VerbrechenMit einem Stolperstein in Mechernich-Voißel wird das Schweigen gebrochen

Gisela Freier gab Einblicke in die Bedeutung der Stolpersteine.

Copyright: Cedric Arndt

Mehrmals rang Sabine Heiders mit den Tränen, als sie vom Schicksal ihrer Großmutter berichtete: „Ich wusste von meiner Mutter, dass meine Großmutter Veronika im Konzentrationslager Ravensbrück gestorben ist. Doch was mich immer tief berührt hat, war, dass über sie nie gesprochen wurde. Ihr Name fiel nicht, als hätte es sie nie gegeben.“

Über das Schicksal einer Frau zu schweigen, die auf grausame Art Opfer der Nationalsozialisten geworden ist, sei für sie unerträglich gewesen: „So etwas darf nicht einfach unter den Tisch gekehrt werden. Meine Großmutter hat auch Achtung verdient. Ich bin froh, dass wir ihr heute zumindest dieses kleine Denkmal setzen können, damit ihr Name und ihre Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.“

Gegen dieses Vergessen, gegen Unrecht und für die Menschlichkeit wurde für Veronika Höger (geborene Heinen) ein Stolperstein an ihrem Geburtsort in Voißel enthüllt, der nun an sie erinnert.

Die in Voißel geborene Veronika Höger wurde an Nationalsozialisten verraten

Geboren und aufgewachsen in dem Mechernicher Ortsteil, heiratete Veronika Höger im Alter von 20 Jahren und zog zu ihrem Mann nach Eichen. Dort wurde ihnen 1940 ein polnischer Zwangsarbeiter für den Hof zugeteilt. Anders als von den Nationalsozialisten gefordert, habe sie ihn jedoch nicht wie einen Menschen zweiter Klasse behandelt.

Dutzende Besucher waren am Sonntag bei der Enthüllung des Stolpersteins für Veronika Höger in Voißel dabei.

Copyright: Cedric Arndt

Und das wurde ihr zum Verhängnis. „Näherer Kontakt zu den Zwangsarbeitern war verboten. Dazu zählte schon das gemeinsame Essen an einem Tisch“, berichtete Heike Pütz, die einen historischen Einblick in die Rolle der Zwangsarbeiter gab: „Sie lebten unter menschenverachtenden, ja sogar menschenunwürdigen Verhältnissen.“

Am Beispiel Veronika Högers sehen wir, dass in ganz Deutschland und auch in unseren Dörfern NS-Verbrechen stattgefunden haben.

Da sich Veronika Höger nicht an die Vorschriften hielt, seien in ihrer Nachbarschaft Gerüchte aufgekommen, sie habe eine Affäre mit dem Zwangsarbeiter. Als sie im Alter von 40 Jahren schwanger wurde, wurde ihr unterstellt, der Pole sei der Vater ihrer Tochter. Ohne konkrete Beweise wurde sie verhaftet, in ein Gefängnis nach Aachen gebracht und ins Konzentrationslager Ravensbrück deportiert.

Dort starb sie 1943 – offiziell an einer Lungenentzündung. „In der Antwort der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück heißt es aber, dass die Todesursache höchst zweifelhaft sei“, betonte Enkelin Sabine Heiders: „Die SS fälschte systematisch Dokumente, um ihre Verbrechen zu verschleiern.“

Die Zielsetzung bei den Stolpersteinen hat sich verändert

Anders als mit vielen anderen Stolpersteinen wird mit dem für Veronika Höger nicht an eine Jüdin erinnert. Gunter Demnig, der vor über 20 Jahren die Idee der Stolpersteine entwickelte, wollte an die jüdischen Holocaustopfer erinnern.

Doch diese Zielsetzung habe sich verändert, wie Gisela Freier von der Arbeitsgruppe „Forschen – Gedenken – Handeln“ berichtete: „Heute richtet sich der Blick auf alle Opfergruppen, die dem allgegenwärtigen Terror gegen das eigene Volk zum Opfer fielen. Die jüdischen Opfer stehen immer im Vordergrund, sie sind die größte Opfergruppe. Aber andere sollen nicht stillschweigend vergessen werden.“ Beispielsweise Menschen, für die die Nationalsozialisten den Begriff „unwertes Leben“ verwendeten: politisch Andersdenkende etwa, Homosexuelle oder Sinti und Roma.

Auch auf die aktuellen Gefahren wurde hingewiesen

„Auch an sie wird mit einem Stolperstein erinnert. Ihre Namen und ihre Geschichte sollen erzählt werden, damit wir begreifen, dass jeder in die Fänge des Regimes kommen konnte. Die Grundrechte, wie wir sie heute kennen, gab es nicht mehr.“

In Gedenken an Veronika Höger wurde am Sonntag in Voißel ein Stolperstein enthüllt.

Copyright: Cedric Arndt

Dieses Begreifen wurde über Jahrzehnte ignoriert, fügte Mechernichs Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick hinzu: „Am Beispiel Veronika Högers sehen wir, dass in ganz Deutschland und auch in unseren Dörfern NS-Verbrechen stattgefunden haben. Darum ist es heute an der Zeit, offen darüber zu reden. Es ist an der Zeit, das Schweigen zu brechen.“

Das Schweigen zu brechen, auf dass es nie wieder zu derartigen Verbrechen kommt, betonte auch Sabine Heiders. Für das Leid ihrer Großmutter sei „niemand von uns verantwortlich“. Vielmehr solle der Stolperstein wachrütteln und die Gräueltaten nicht in Vergessenheit geraten lassen.

„Einem Hitler hätte vor seiner Machtergreifung wohl auch niemand zugetraut, dass er zu so etwas fähig sei“, so Heiders: „Darum müssen wir uns alle fragen, wie es sein kann, dass heute von bestimmten politischen Richtungen wieder die gleichen Sprüche verwendet werden wie zur Zeit der NSDAP. Wir müssen uns fragen, warum es zu diesen Sprüchen kommt und uns vor Augen halten, wohin sie uns führen können.“