Am Ende war das Licht. An diesem Tag hörte die Menschheit auf zu existieren. Schon einen Tag später beginnt die neue Zukunft der menschlichen Spezies; sie weiß es nur noch nicht. In einer wissenschaftlichen Einrichtung, die hermetisch zur Außenwelt abgeriegelt ist, beginnt Mutter ihr Werk. Der mit LED-Mimik und ansatzweise menschlich anmutender Physiognomie ausgestattete Roboter hat die Aufgabe, ein Kind groß zu ziehen. Der weibliche Embryo, der bereits nach einem Tag zum Baby ausgebrütet ist, wird in den folgenden Jahren einer mustergültigen Allgemeinbildung unterzogen, und auch musisch und sportlich bleibt nichts zu wünschen übrig.

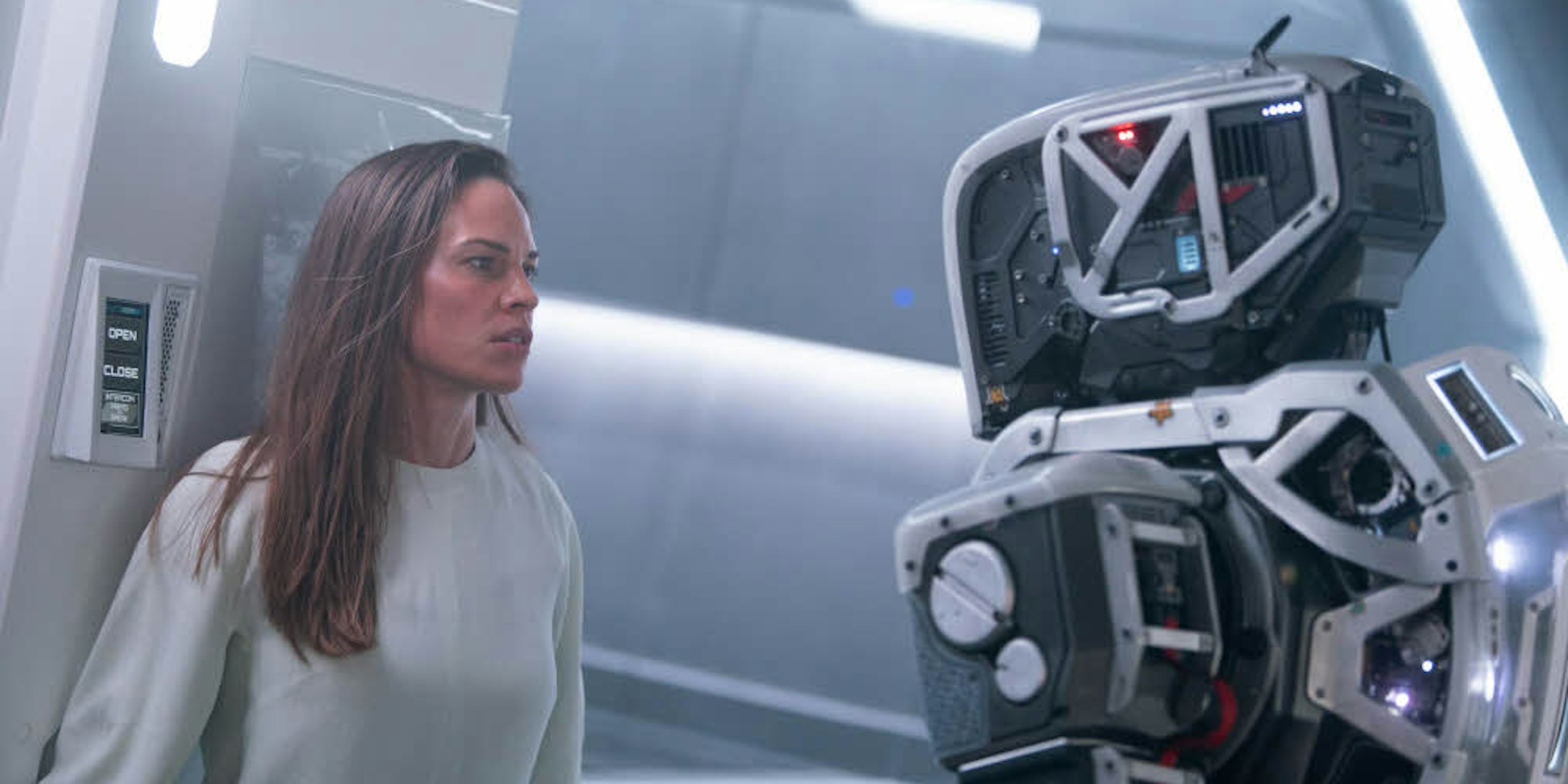

Mutter und Tochter – das Mädchen besitzt auch als Teenager keinen eigenen Namen – sind buchstäblich ein Herz und ein Chip. Nur wenn Tochter sich zur Schleuse für den Weg nach draußen begibt, reagiert Mutter streng. Ganz grundlos wird das nicht sein, denn eines Tages verraten Klopfzeichen, dass es gegen jede Logik doch jemanden gibt, der vor dem Tor existiert und nun dringend um Einlass bittet. Tochter öffnet die Schleuse, und so kommt die Frau ins Spiel, und sie hat erschreckende Nachrichten zu vermelden.

Ein Roboter, der aussieht wie Nr. 5; das führt geradewegs zurück zur Kinoästhetik der 80er Jahre. Ein Elektronengehirn mit zumindest vordergründiger Bereitschaft zu lernen und sich mit philosophischen Grundsatzfragen auseinanderzusetzen, das trifft auf HAL-9000 in Stanley Kubricks „2001 – Odyssee im Weltraum“ ebenso zu wie auf die Bombe in John Carpenters „Finsterer Stern“, und auch der organische Super-Computer Proteus aus „Des Teufels Saat“, der von sich selbst die höchste Meinung hegt, sie alle ließen spüren, wie sehr künstliche Intelligenz Segen und Fluch für menschliche Welterfahrung sein kann. Nicht weniger selten ist der Fall, dass künstlich erstelltes Bewusstsein gar nicht so individuell ausgestattet ist, wie es vorgibt zu sein; dass es einfach bloß einen auf den ersten Blick nicht ersichtlichen Kernbefehl ausführt.

Da kommt Mutter ins Spiel, der Bordcomputer des Raumfrachters „Nostromo“, der seine Besatzung im Dienste übergeordneter Interessen einem Alien opfert. Wie ist im Vergleich dazu Mutter 2019 einzuordnen?

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Debüt des Kreativteams Grant Sputore (Regie) und David Lloyd Green (Drehbuch) zögert die Antwort auf diese Frage und damit die lang gehütete unterschwellig mitschwingende Pointe bis fast auf die letzte Minute seines Films hinaus und überdreht die Schraube der Plausibilität damit mindestens ebenso wie jene für die Spannung. Es ist das alte Problem mit Leuten, die zu viele Filme gesehen haben und für ihre eigene Umsetzung nun unbedingt schlauer sein wollen als alle anderen vor ihnen. Der Anspruch ist durchaus ehrenwert, birgt aber das Problem, dass die Aufmerksamkeit auf Details sich verselbstständigt und das Überangebot von Andeutungen und Verweisen die Übersicht verstellt und Flüchtigkeitsfehler das erzählerische Gesamtgebäude an den Rand des Einsturzes bringen.

Interessanter ist die visuelle Umsetzung, die den erklärten Rahmen eines B-Pictures mit gehobenem Anspruch trotz knapper Finanzressourcen mit atmosphärischer Verdichtung kompensiert, indem das technokratisch pragmatische Ambiente mit den sterilen Kammern und Korridoren sich als Irrgarten präsentiert, in dem der Zuschauer bis zuletzt ohne Orientierung bleibt.

Die andere Stärke findet sich in der Besetzung der Menschen. Fantastisch ist Clara Rugaard, die sich als heranwachsende Tochter nicht nur in der Interaktion mit der Maschine zu behaupten hat, sondern auch mit der zweifachen Oscar-Preisträgerin Hilary Swank, die grundsätzlich keine Gelegenheit zu glänzen verstreichen lässt und sich in einen ganz eigenen, leidensreichen Konflikt mit Mutter stürzt. Den Eindruck, dass er mehr abbeißt, als er zu kauen in der Lage wäre, kann der Film nicht zerstreuen. Aber wie vor zehn Jahren „Moon“ von Duncan Jones stellt er eine Visitenkarte dar, die interessante Perspektiven auf Weiteres eröffnet.