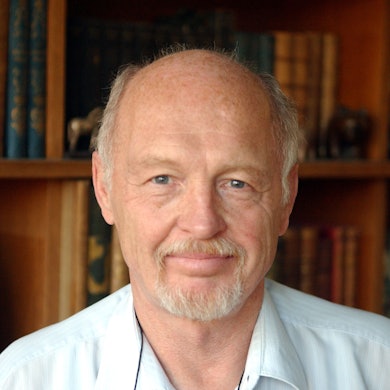

Mit der Unterstützung des 1982 gegründeten Fördervereins entwickelte Zoodirektor Gunther Nogge artgerechte Tierhaltungsanlagen für bedrohte Arten.

„Opas Zoo ist tot“Glas und Felsen statt Käfig – Kölner Zoo stellt Tierhaltung in den 90ern neu auf

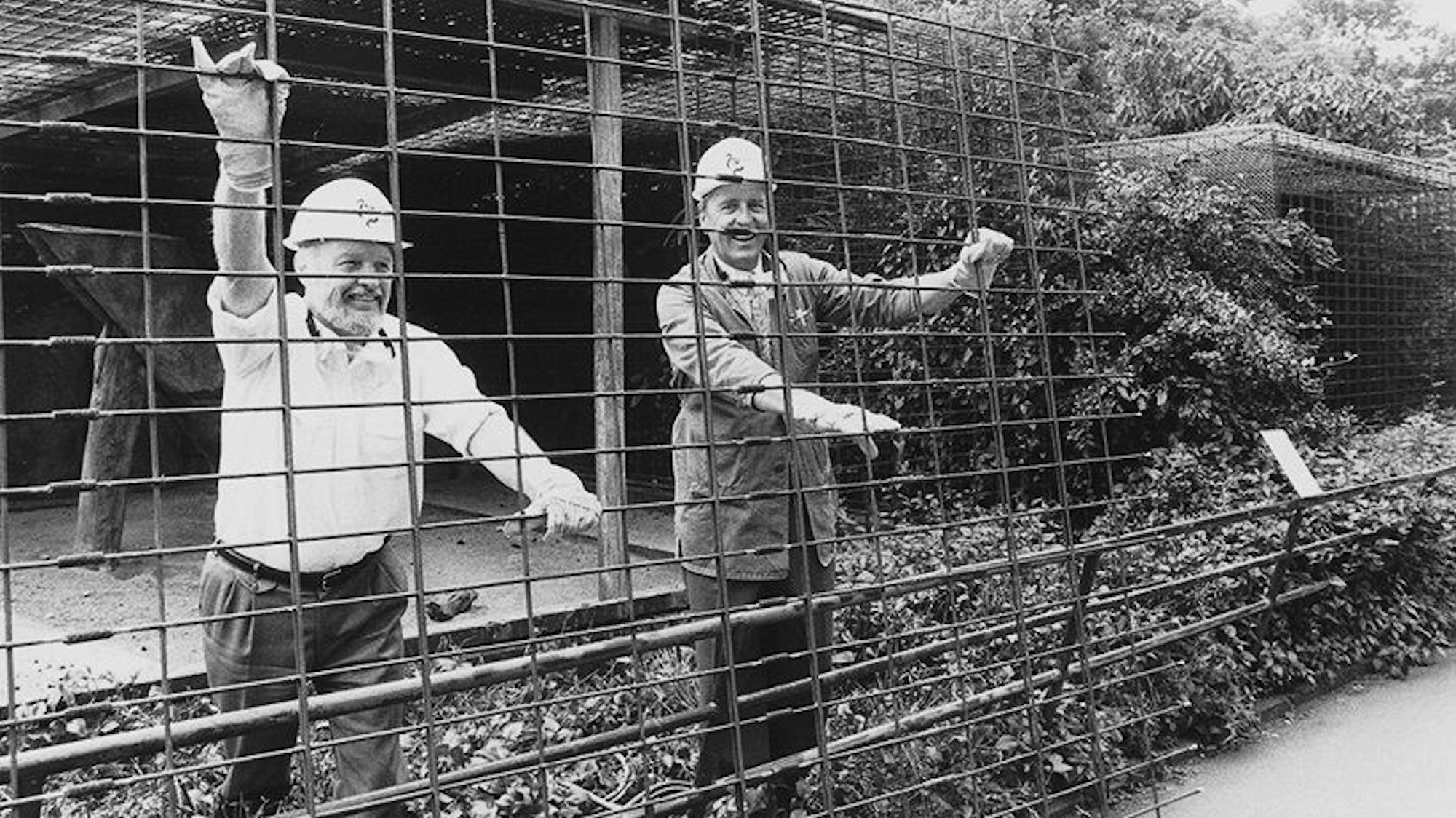

Die Zeit der Käfighaltung ist vorbei, Zoodirektor Gunther Nogge (l.) hilft 1994, die alten Leopardenkäfige zu demontieren.

Copyright: Archiv Kölner Zoo

Mitte der 1990-er Jahre schließt der Kölner Zoo ein großes Kapitel. „Opas Zoo ist tot“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Heinz Lüttgen, als die neue Leopardenanlage im Norden des Zoogeländes eröffnet wird. Nach zehnmonatiger Bauzeit sind Anlagen für Schneeleoparden und Persische Leoparden entstanden. Erstere leben nun in einer 450 Quadratmeter großen Felslandschaft, die Persischen Verwandten bekommen eine Waldlandschaft. Besucher und Raubkatzen sind durch 31 Millimeter dicke Glasscheiben voneinander getrennt.

Die Zeit der Käfighaltung ist damit endgültig vorbei, die Umstellung im Sinne einer artgerechteren Haltung vollendet. „Wichtig war dabei, daß der Besucher die Gehege nicht als Käfig wahrnimmt, sondern vielmehr als Ausschnitt aus den natürlichen Lebensräumen“, heißt es in der „Zeitschrift des Kölner Zoo“.

Mitte der 1990er Jahre endete die Zeit der Käfighaltung im Zoo (Archivbild)

Copyright: IMAGO/United Archives

Den Kurswechsel in der Tierhaltung hatte Gunther Nogge eingeleitet, der 1981 in schwierigen Zeiten Zoodirektor geworden war. Nicht nur, dass die finanzielle Situation des Kölner Tierparks äußerst angespannt war und in der Öffentlichkeit sogar über seine Schließung diskutiert wurde. Zudem vollzog sich eine (kostspielige) Entwicklung weg von der Käfighaltung hin zur artgerechten Simulation des natürlichen Lebensraums der Tiere. Tiere bei Händlern zu bestellen war schon seit den 1970-er Jahren nicht mehr angesagt, man wollte, wo immer möglich, auf Wildfänge verzichten.

Alles zum Thema Kölner Zoo

- Polizei sucht Zeugen Unbekannte brechen in Kölner Zoo ein und stehlen Bargeld

- „Schwärzester Tag in meinem Leben“ Petermann und Altai – Der Kölner Zoo und seine Unglücke

- Der Dunkelheit trotzen Schöne Lichterfeste in und rund um Köln

- Nachruf auf Kölner Ex-Zoodirektor Wie Gunther Nogge den Angriff von Affe Petermann später bewertete

- Er starb bereits Anfang des Monats Ex-Zoodirektor Gunther Nogge ist tot

- Lichterfest im Zoo „China Lights“ ab Dezember – Karten schon jetzt zu kaufen

- Kleine Primaten Goldkopflöwenäffchen ziehen in den Kölner Zoo

Die wissenschaftlich geführten Zoos wollten vom Aussterben bedrohte Arten künftig selbst züchten. Den Fahrplan dafür lieferten die Europäischen Erhaltungszuchtprogramme, die Nogge 1985 selbst maßgeblich vorangetrieben hatte. Doch die Zucht erforderte erhebliche Investitionen, vermehren sich Tiere doch am besten in einer Umgebung, die ihren natürlichen Bedürfnissen angepasst ist.

Leopardenweibchen Azisam brachte 2019 zwei Jungtiere zur Welt (Archiv)

Copyright: imago images / Future Image

Gehege und Tierhäuser wurden in diesem Sinne um- und neugebaut. Das Urwaldhaus für Menschenaffen stellte 1985 das erste Großprojekt dar. Hier werden die Vegetation, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit eines tropischen Urwaldes nachempfunden. Es folgten Anlagen für kleine Pandas, Leoparden oder Geparden.

Den finanziellen Grundstock für viele Neuerungen lieferte der Förderverein „Freunde und Förderer des Kölner Zoos“, den Nogge 1982 mit viel prominenter Unterstützung ins Leben gerufen hatte, um die angespannte Finanzsituation zu verbessern. Der Förderverein ist nach wie vor eine wichtige Stütze des Zoos: Allein seit 2008 hat er den Zoo mit rund 2,25 Millionen Euro unterstützt.