Hausarzt Wilhelm Siepe war einer der ersten in Köln, der Patienten eine geregelte Heroinsubstitution ermöglichte. Seine Patienten nannten ihn nur „den Doc“.

„Dreckige Medizin“?Wie der Kölner Methadon-Arzt Suchtpatienten das Leben erleichterte

Als Wilhelm Siepe 1985 mit der Behandlung startete, hätte ihn das die Approbation kosten können.

Copyright: Miriam Maronna

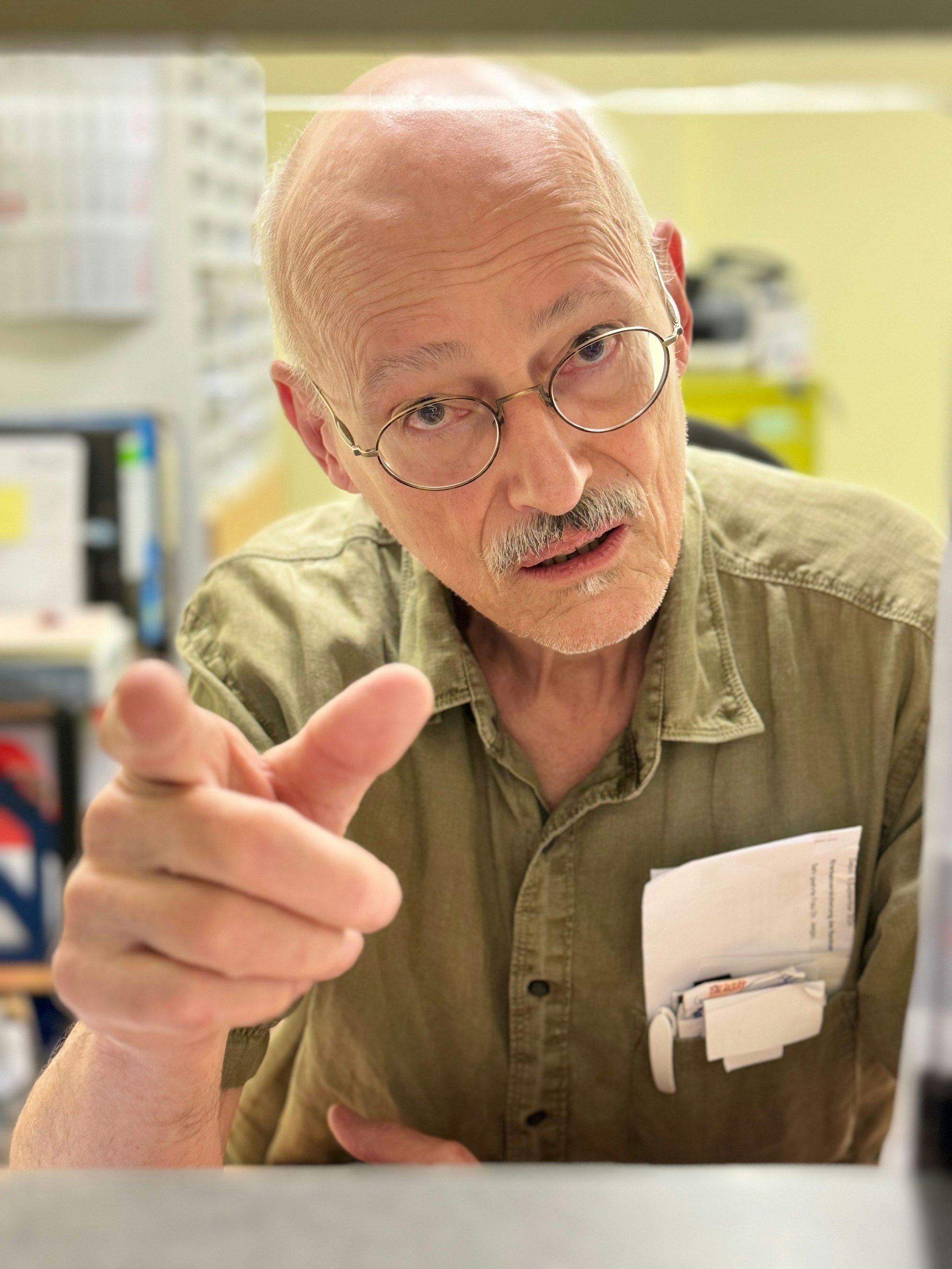

Wilhelm Siepe deutet auf ein verblichenes Foto in seinem Flur. Es zeigt ihn hinter dem Empfangstresen seiner Hausarzt-Praxis mit dem gleichen olivgrünen Hemd und derselben schmalrandigen Brille, wie er sie am Tag des Interviews trägt. Neben ihm steht der Methadon-Automat, der aussieht wie eine Kaffeemaschine. Jeden Morgen zapften sich seine drogenabhängigen Patienten hier ihre Dosis Methadon in einen Pappbecher. Ein Schluck und die Entzugserscheinungen von Heroin sollten bis zum nächsten Morgen ausbleiben. Auf dem Foto hebt Siepe die Augenbrauen, den Finger mahnend ausgestreckt. „Der böse Blick“ hat jemand darunter gekritzelt. Siepe lacht: „Das hat ein Patient von mir gemacht.“ Wer sich von Siepe behandeln lassen wollte, musste klaren Regeln folgen.

Das Foto habe ein Patient von ihm gemacht, erzählt Siepe. „Der böse Blick“ hat jemand darunter gekritzelt.

Copyright: Miriam Maronna

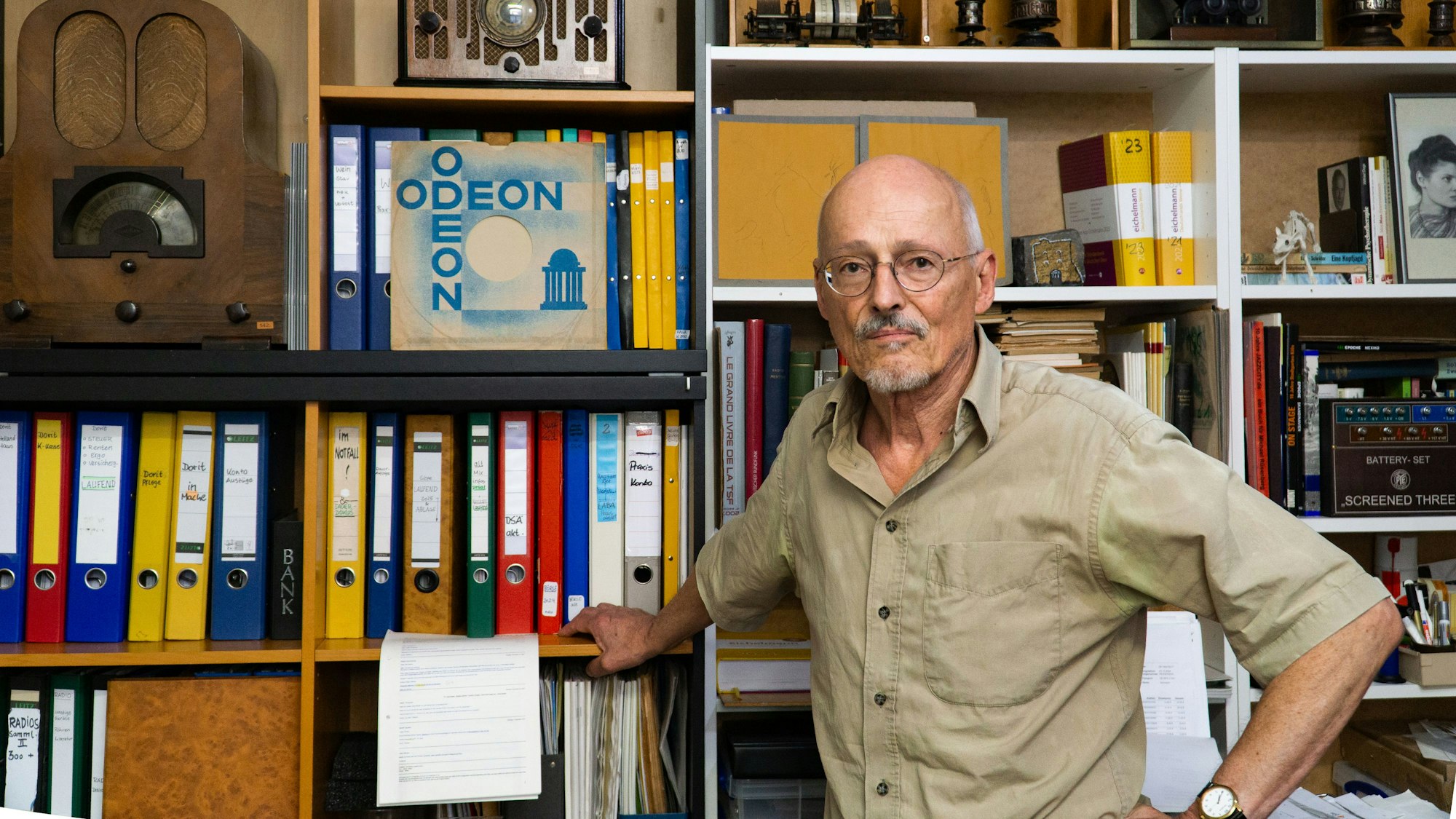

Siepe hat ein Stück fast vergessene Medizingeschichte in Köln geschrieben. Mittlerweile ist der 75-Jährige in Rente und seine Praxis am Hansaring seit einem Jahr geschlossen. Die Umzugskartons sind längst ausgepackt und einige alte Radios, die früher seine Praxis dekorierten, stehen nun in den Regalen seines Arbeitszimmers.

Die Substitution hätte Siepe seine Approbation kosten können

Wenn Siepe etwas beginnt, dann zieht er es auch durch. Als ihm sein Vater als Jugendlicher einmal das Radiohören verbot, baute Siepe sich sein erstes Radio selbst zusammen. Mittlerweile hat er über 500 Stück gesammelt. Vermutlich war es dieses Durchhaltevermögen, das ihn 1985 zu einem der ersten Ärzte Kölns machte, der heroinsüchtige Menschen mit Ersatzstoffen behandelte. Damals war in Deutschland vollständige Abstinenz das einzig akzeptierte Ziel einer Suchtbehandlung und Entzug sollte der Weg dahin sein. Siepe aber setzte auf Substitution, was damals als unzulässige Behandlung angesehen wurde. 1984 bekam beispielsweise der Münchener Arzt Hannes Kapuste seine Approbation entzogen, er hatte sich lautstark öffentlich für die Behandlung eingesetzt. Siepe hatte davon im weit entfernten Köln nichts mitbekommen.

Alles zum Thema Neumarkt

- Rosenmontagszug, Zugweg und Co. Alle Infos zum Rosenmontag 2026 in Köln

- Meistgelesen 2025 Ex-Crack-Konsument berichtet, wie sich die Szene am Neumarkt in Köln verändert

- „Markt der Engel“ 2025 Alle Infos zum Kölner Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt

- Zwei Kaffee, bitte! „Eine Verlagerung der Drogenszene löst das Problem nicht“

- Stadtbahn-Ausbau Grünes Licht für Provisorium auf der Kölner Ost-West-Achse

- Abschiedsinterview Kreissparkassenchef „Ab Januar sind wir eine Großbank“

- Porträt „Diese Illustratorin brauchen wir für unsere Präventionsarbeit!“

Manchmal schwang sich Siepe nach Feierabend auf sein Fahrrad und fuhr zum Neumarkt. Wer in seiner Praxis behandelt werden wollte, musste sich an die Hausordnung halten. Eine der Regeln darauf lautete Neumarkt-Verbot. Wenn man von einer Sucht wegkommen wolle, sei es gefährlich, sich an einem Ort aufzuhalten, wo konsumiert werde. Siepe drehte dann seine Runden um den Kölner Drogen-Hotspot und schaute, ob er dort Patienten von sich entdeckte. „Da ist der Doc schon wieder“, riefen dann Patienten nach ihm. „Was denkt der, wer er ist.“ Siepe lacht. Einmal habe ein Patient ihn mit einem Messer bedroht. „Ich hatte aber keine Angst“, sagt Siepe. „Ich wusste, dass ich schneller reagieren kann."

Erst um die Jahrtausendwende wurde die Behandlung zur Kassenleistung

Als Siepe vor 40 Jahren mit der Substitution begann, gab es noch keine sichtbare Drogenszene auf dem Neumarkt. Der Konsum geschah versteckt in Wohnzimmern und Hinterhöfen, möglichst ungesehen von der Gesellschaft. „Die Leute gaben den Süchtigen die Schuld, sie hätten schließlich nicht auf die Warnungen gehört“, erinnert sich Siepe. Jahrelang hatte er unbeachtet substituiert. Erst um die Jahrtausendwende wurde die Behandlung zur Kassenleistung, galt aber immer noch als „dreckige Medizin“.

Einige seiner regulären Patienten verließen sogar die Praxis, er behandle schließlich „diese Leute“. Er habe sich sicherlich nicht beliebt gemacht, sagt Siepe. Auch der Kassenärztlichen Vereinigung ist er kein Unbekannter, er legte sich mehrfach mit ihr an. Er gründete auch einen Berufsverband, der sich für die Interessen von Substitutionsärzten einsetzte. Auch heute noch sei das ärztliche Honorar für Methadon-Substitution zu niedrig, meint Siepe.

In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Substitutionspatienten wie in NRW

Mit den Jahren behandelte Siepe immer mehr drogenabhängige Patienten, zuletzt waren es bis zu 75. Ein notwendiger Job: In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Substitutionspatienten wie in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 24.000 Menschen nahmen die Ersatztherapie 2024 in Anspruch, so steht es in einem Bericht des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte.

Dass Siepe Substitutionsarzt wurde, war Zufall. Sein erster Substitutionspatient kam 1985 an einem Samstag in die Praxis, wartete dort 20 Minuten. In Siepes Behandlungszimmer sagte er dann, er habe eine furchtbare Bronchitis und brauche unbedingt Codein Phosphoricum, ein Hustenmittel. „Mir kam das komisch vor“, erinnert sich Siepe. „Schließlich hatte er in den 20 Minuten Wartezeit kein einziges Mal gehustet.“ Der damals 35-jährige Siepe verordnete dem Mann eine 20er-Schachtel Tabletten. Später bestätigte ein Kollege seine Vermutung: Womöglich war der Mann drogenabhängig. Manche Hustenmitteln enthalten das Opiat Codein, eine Ersatzdroge für Heroin.

Ein Arzt habe die Aufgabe, das Leben seiner Patienten zu verbessern

Schon am nächsten Tag saß der Mann mit der angeblichen Bronchitis wieder in Siepes Wartezimmer, die Tabletten aufgebraucht. Beim Blutdruckmessen sah Siepe Einstichstellen am Unterarm des Mannes. „Da war der Fall für mich klar.“ Doch Siepe warf den Mann nicht raus. „Wie viele von den Tabletten brauchst du denn am Tag?“, fragte Siepe ihn. Er wies ihn an, einen Therapieplan zu schreiben – von Tag zu Tag ein paar Tabletten weniger. „Ich wollte da nicht mehr raus, weil ich es als notwendig und angemessen empfunden habe.“ Er überlegt kurz. „Und ein bisschen Neugier und Experimentierfreude spielten auch eine Rolle.“

Was aus dem Mann wurde, weiß er nicht. Über die Zeit kamen hunderte Patienten zu ihm, manche blieben Jahre, manche nur ein paar Tage. Manche Patienten waren höflich und fröhlich, andere traurig oder aggressiv, auch schwierigere Personen waren dabei. „Um seine eigenen Grenzen zu wahren, muss man streitfähig sein“, sagt Siepe. „Und idealistisch und leidensfähig.“ Er zähle sich nicht zu den „Ideologen“, sei kein „Gutmensch“. Er wollte lediglich einen guten Job machen: Ein Arzt habe die Aufgabe, die Gesundheit und damit das Leben seiner Patienten zu verbessern.

In der Praxis herrschten klare Regeln

Siepe strukturierte seine Behandlung, professionalisierte sich selbst. Er richtete ein zweites Wartezimmer ein und schaffte es nach mehreren Jahren, ein Praxisteam zusammenzustellen, das gut mit den drogenabhängigen Menschen umgehen konnte. „Die Patienten spüren sofort, wenn ihnen jemand mit Vorurteilen gegenübersitzt.“ Auch heute trifft er sich noch regelmäßig mit einer langjährigen medizinischen Fachangestellten. Sie habe die Praxis auf ihren Schultern getragen, sagt Siepe.

In der Praxis herrschte Siepes Hausordnung. Mit klaren Regeln habe er seinen Patienten Struktur vermitteln wollen. Neumarkt-Verbot, keine Drogengespräche im Wartezimmer, nicht im Praxisumfeld konsumieren oder dealen, Urinkontrolle auf Aufforderung. Wer später als zwölf Uhr mittags ankam oder bestimmte andere Drogen konsumiert hatte, bekam kein Methadon. Wer Siepes Regeln mehrfach brach oder sich dem Praxispersonal gegenüber unfreundlich benahm, flog aus der Behandlung. Mit einer Entschuldigung habe man viel bei ihm erreichen können, sagt Siepe. Aber die musste ehrlich sein und freiwillig vorgebracht werden.

Patienten kamen auch nach Jahren selten komplett ohne Ersatzstoffe aus

„Du hast die Verantwortung für dein heutiges Leben, auch wenn du eine schwere Kindheit hattest“, das habe er seinen Patienten immer wieder gesagt. Jede kleine Entscheidung zähle: Was jemand akzeptiert oder ob er sich weigert, umsetzt oder aufschiebt. Patienten in Substitutionsbehandlung werden in ihrem Leben außerhalb der Praxis durch einen psychosozialen Betreuer (PSB) von einem Träger der Drogenhilfe unterstützt. Doch auch Siepe hörte seinen Patienten zu, obwohl er nicht dafür ausgebildet war und für viele der Gespräche nicht bezahlt wurde.

Die ersten zehn Jahre war er überzeugt, seine Patienten durch die Methadon-Behandlung von jeglichen Opiaten entwöhnen zu können. Aber sie kamen auch nach Jahren selten komplett ohne Ersatzstoffe aus. Mit der Erkenntnis setzte Enttäuschung ein. Siepe wirkt nachdenklich: „Ich habe mich dann der Realität geöffnet. Mit Methadon als Dauerbehandlung können die Patienten mit ihrem Leben wieder etwas anfangen.“

Siepe redet nicht über Einzelschicksale. Es habe viele gegeben, die sich in der Behandlung stabilisierten. Sie arbeiteten, fanden eine Wohnung, beglichen Schulden und betreuten ihre Kinder. Die Substitution öffne den Weg für die psychosoziale Therapie, sagt Siepe. Einige schafften es, vollständig abzudosieren und die Methadonbehandlung hinter sich zu lassen. „Doc, ich komme Sie auf jeden Fall wieder besuchen“, hätten sie dann gesagt. Was aus den Menschen wurde, weiß Siepe nicht, keiner kam.

In den vergangenen Jahren habe sich der Blick der Gesellschaft auf Suchtkranke geändert, sagt er. Es gebe mehr Verständnis für drogenabhängige Menschen und mehr positive Reaktionen auf seine Arbeit. Als Siepe in Rente ging, waren es die Substitutionspatienten, die er einlud, um seinen Ausstand zu feiern. „Da habe ich ausnahmsweise auch jedem ein 'therapeutisches' Bier spendiert.“