Die Wirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg gefährdete auch den Kölner Zoo. Womit der Tierpark zu kämpfen hatte und was der neue Zoodirektor plante.

Nach dem Ersten WeltkriegAls der Kölner Zoo Billiarden für Futter zahlen musste

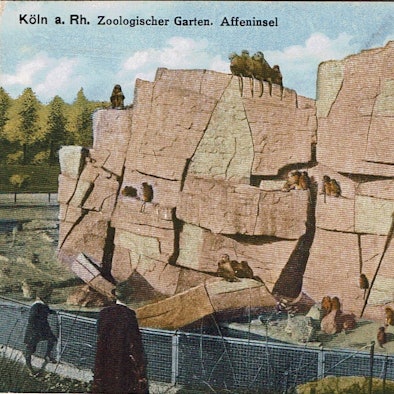

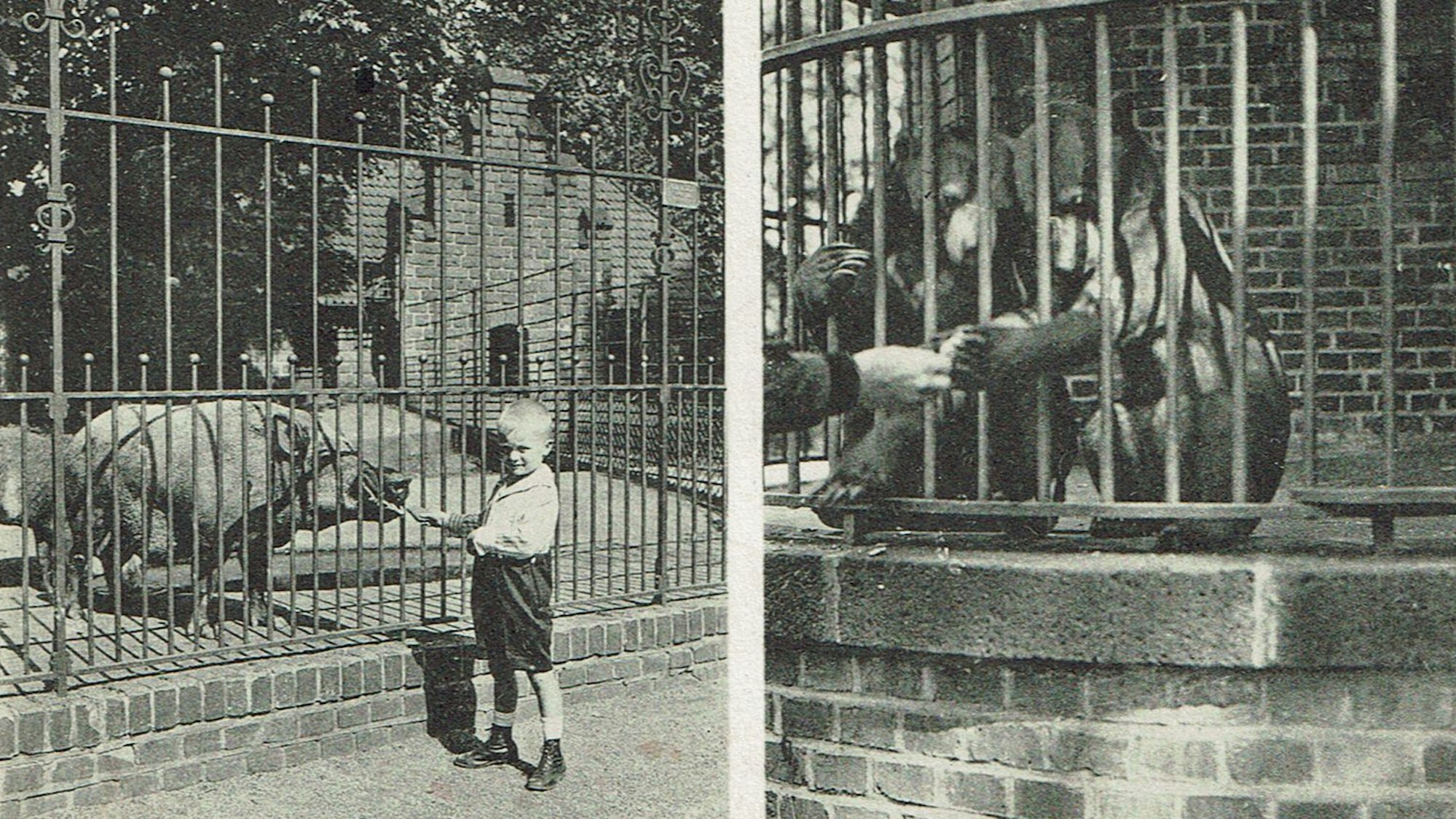

Nach dem Ersten Weltkrieg brechen auch für den Kölner Zoo schlechte Zeiten an. Postkarte von 1929

Copyright: Sammlung Brokmeier Kölnisches Stadtmuseum

Die massive Geldentwertung in Folge des verlorenen Ersten Weltkriegs macht 1923 vielen Deutschen zu schaffen. Auch der Kölner Zoo bleibt nicht verschont. Die Kosten für die Tierfütterung steigen ins Unermessliche. Vor dem Krieg zahlte der Tierpark für Futter 83.000 Reichsmark pro Jahr, nun sind es astronomische 3.797.128.009.412.000 Mark. Die „Cologne Post“, die in Köln erscheinende Zeitung für die britischen Besatzungssoldaten, schreibt vom drohenden Hungertod der Tiere und bittet um Spenden.

Verlust der Kolonien schlecht für Neuanschaffung von Raubtieren

Schon während des Ersten Weltkriegs 1914 bis 1918 verringerte sich der Tierbestand im Zoo auf ein Viertel des Vorkriegsniveaus. Heu, Getreide und Sämereien waren nicht mehr aufzutreiben. Viele Tiere litten an Unterernährung oder mussten verhungern. „Der Mangel an Südfrüchten hatte die letzte Schimpansin dahinscheiden lassen, der fehlende Seefisch den letzten Seelöwen“, heißt es im Buch „Der Kölner Zoo. Begeistert für Tiere“ von Theo Pagel, Marcus Reckewitz und Wilhelm Spieß. Im letzten Kriegsjahr seien zwar noch 208 Tiergeburten zu verzeichnen gewesen: „Der größte Teil allerdings bei Meerschweinchen und weißen Mäusen.“

Wirtschaftlich ist auch nach dem Krieg Krise angesagt. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Tiere oder Personal stiegen bei den deutschen Zoos immer mehr: „Auch hat sich der Verlust unsrer Kolonien auf die Neuanschaffungen, besonders großer Raubtiere, ungünstig eingewirkt“, schreibt die „Kölnische Zeitung“ im Sommer 1922. Der Berliner Zoo muss wegen Sparmaßnahmen sogar übergangsweise schließen.

Alles zum Thema Kölner Zoo

- Zoo-Geschichte Kölner Zoo feiert Jubiläum mit Blick auf Vergangenheit und Zukunft

- Geflügelpest auf dem Vormarsch Nach bestätigten Fällen in Hürth liegen Teile Kölns in der Schutz- und Überwachungszone

- Haihaut und Fütterungen „Lange Nacht im Aquarium“ im Kölner Zoo

- Klassizistisches Gebäude Vom Gartenhäuschen zur schicken Direktorenvilla im Kölner Zoo

- Neues Hippodom Als Flusspferde und Krokodile in den Kölner Zoo einzogen

- Neue Anlage, eigenes Baby Als Marlar einen Elefanten-Rummel im Kölner Zoo auslöste

- „Opas Zoo ist tot“ Glas und Felsen statt Käfig – Kölner Zoo stellt Tierhaltung in den 90ern neu auf

Wunderlich kauft Tiere aus Breslauer Zoo für Köln

In Köln geht der Betrieb weiter, wenngleich die Besucherzahlen bis zur Währungsreform wegen der gestiegenen Eintrittspreise zurückgehen. 1924 erholt sich der Tierbestand wieder. Zoodirektor Ludwig Wunderlich kauft einen großen Teil der Tiere des Breslauer Zoos an, der in Folge des Kriegs aufgelöst werden muss. Nach 40 Dienstjahren geht der Zoologe Ende 1928 herzkrank in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird der in Berlin aufgewachsene Friedrich Hauchecorne, der viele neue Ideen mitbringt.

Die neue Leitung wolle dem „Garten“, der in den vergangenen Jahren ein „etwas beschauliches Dasein“ geführt habe, einen mehr volkstümlichen Charakter geben, meldet die „Kölnische Zeitung“ Anfang 1929. Drei große Flugkäfige des Vogelhauses würden zu einem Käfig vereinigt, „damit die Besucher die Raubvögel auch im Flug beobachten können“. Auch aus den Einzelgattern am Eingang würden größere Gatter entstehen, die den Tieren eine größere Bewegungsfreiheit bieten sollen. Im Nordosten sei ein Bereich für Sport, Spiel und Ponyreiten vorgesehen.

Das alles klingt nach Aufbruch am Ende eines Jahrzehnts voller Herausforderungen. Doch die 1930-er Jahre werden nicht einfacher werden.

Zur Serie

Der Kölner Zoo wird in diesem Jahr 165 Jahre alt, die feierliche Eröffnung fand am 22. Juli 1860 statt. Ein guter Anlass, einmal in die Archive hinabzusteigen und in unserer regelmäßig erscheinenden Serie „Zoo-Geschichten“ seine Entwicklung nachzuzeichnen.

Früher ein exklusiver Zeitvertreib für wohlhabende Bürger, versteht sich der Zoo heute als modernes Naturschutzzentrum für Umweltbildung, Forschung und Artenschutz. Wobei die Tiere natürlich immer noch der Unterhaltung und Erholung des Menschen dienen.