Ab 1985 lud „The Soulful Shack“ zum Tanzen, erst in der winzigen Salznuss, später im Stadtgarten. Die Original-DJs Frank Schäfer und Olaf Karnik erinnern sich.

40 Jahre „Soulful Shack“Die Partyreihe, mit der das Kölner Clubleben begann

Frank Schäfer (l.) und Olaf Karnik von der Partyreihe "The Soulful Shack"

Copyright: Feli & Pepita

Vor 40 Jahren stieg in Köln die erste „Soulful Shack“-Party. Die entwickelte sich bald zur kleinen Sensation. Tanzend in die Musikgeschichte einsteigen, während des Feierns etwas lernen, das kannte man in Deutschland noch nicht. Zum Jubiläum feiert das Gründungsteam um Olaf Karnik und Frank Schäfer am Samstagabend, den 27.9., noch einmal im Stadtgarten, dazu erscheint eine Publikation mit Erinnerungen, Flyern und Plakaten – und natürlich Lieblingsliederlisten. Wir sprachen mit den Kölner Club-Pionieren.

Frank Schäfer: Die erste Soulful-Shack-Party war in der Salznuss, dem heutigen Tsunami Club. Das war damals der einzige Laden, bei dem wir das machen konnten. Die ersten drei Mal war es noch ziemlich leer. Dann haben wir angefangen, Werbung zu machen. Beim vierten Mal war es schon so voll, dass man sich nicht mehr bewegen konnte. Das waren anfangs vor allem Mods, die kamen, viele waren Kinder von Armeeangehörigen vom Niederrhein. Die Straße Im Ferkulum stand voll mit Rollern.

Olaf Karnik: Die Bedingungen in der Salznuss waren suboptimal. Man legte mit vollautomatischen Plattenspielern von der Heimanlage auf und konnte die Tanzfläche nicht sehen. Also wenn Frank auflegte, musste ich ihm sagen: tanzt keiner. Oder: alles super. Als dann zum Schluss regelmäßig 300 Leute da waren, mussten wir uns eine größere Location suchen. Das wurde eine kleine Odyssee durch Köln: Alte Mensa, Luxor und Stollwerck.

Schäfer: Wobei da schon klar war, dass wir das im Stadtgarten weiter machen werden. Aber der war noch nicht fertig gebaut.

Der Soulful Shack war die einzige Alternative zur Disco.

Karnik: Es gab noch keine Clubkultur in Köln, wie man sie heute kennt. House und Techno hatten sich noch nicht etabliert. Es gab einige Szene-Läden: Blue Shell, Peppermint Lounge, später das Königswasser. Und einige Discos, in die man gehen konnte: Ritz, Neuschwanstein, dp 42. Der Soulful Shack war dann die einzige Alternative zur Disco. Wir waren von der Idee des britischen Soul-All-Nighters beeinflusst. Gerald Hündgen und Clara Drechsler hatten in der „Spex“ eine zweiteilige Artikelserie über Northern Soul in England geschrieben. Davon hatten wir alle zum ersten Mal gehört – und waren sofort begeistert. In der Popmusik gab es damals auf der einen Seite Synth-Pop, und auf der anderen Seite Leute, die sich an Soul versuchten: Dexys Midnight Runners, Style Council, Scritti Politti, ABC, Spandau Ballet. Oder auch George Michael, „Careless Whisper“ im Sommer 1984, das war ja auch eine Soul-Ballade. Und es gab Wiederveröffentlichungen von Tamla Motown und Sampler mit Northern Soul. So sind wir da reingeschlittert, hörten immer weniger weiße, immer mehr schwarze Musik.

Schäfer: Es gab auch schon davor einige Platten, die uns inspiriert hatten. Ende der 70er packten The Jam auf ihren Single-B-Seiten oft Motown-Live-Versionen oder coverten „Move On Up“ von Curtis Mayfield. Was es noch nicht gab, waren bekannte DJs. Mit einer Ausnahme, das war Westfalia Bambaataa, später West Bam. Das war der erste DJ in Deutschland, den man so als Name auf dem Schirm hat.

Karnik: Die meisten anderen DJs in Discos konnten auch nicht so toll auflegen. Aber was der gemacht hat, da stand man mit offenem Mund daneben. Wir hatten selbst auf den „Spex“-Partys ein bisschen angefangen aufzulegen, der Soulful Shack war aber keine „Spex“-Veranstaltung. Die orientierte sich bald mehr in Richtung Indie. Bei uns lief nur Soul. Vor allem am Anfang war Soul aus den 60ern sehr präsent. Aber wir wollten keine reine Northern-Soul-Kopie machen. Es gab auch tolle Modern-Soul-Platten, von Bobby Womack oder Anita Baker und Indie-Soul von unbekannteren Leuten, der vielleicht ein bisschen holpriger produziert war, aber bei dem Ethos und Charme stimmten. Und wir waren die ersten, die in Deutschland auch so Groove- und Uptempo-Sachen aus den 70ern gespielt haben. Das war der Zweig vom Soulful Shack, der die meisten Leute begeistert hat.

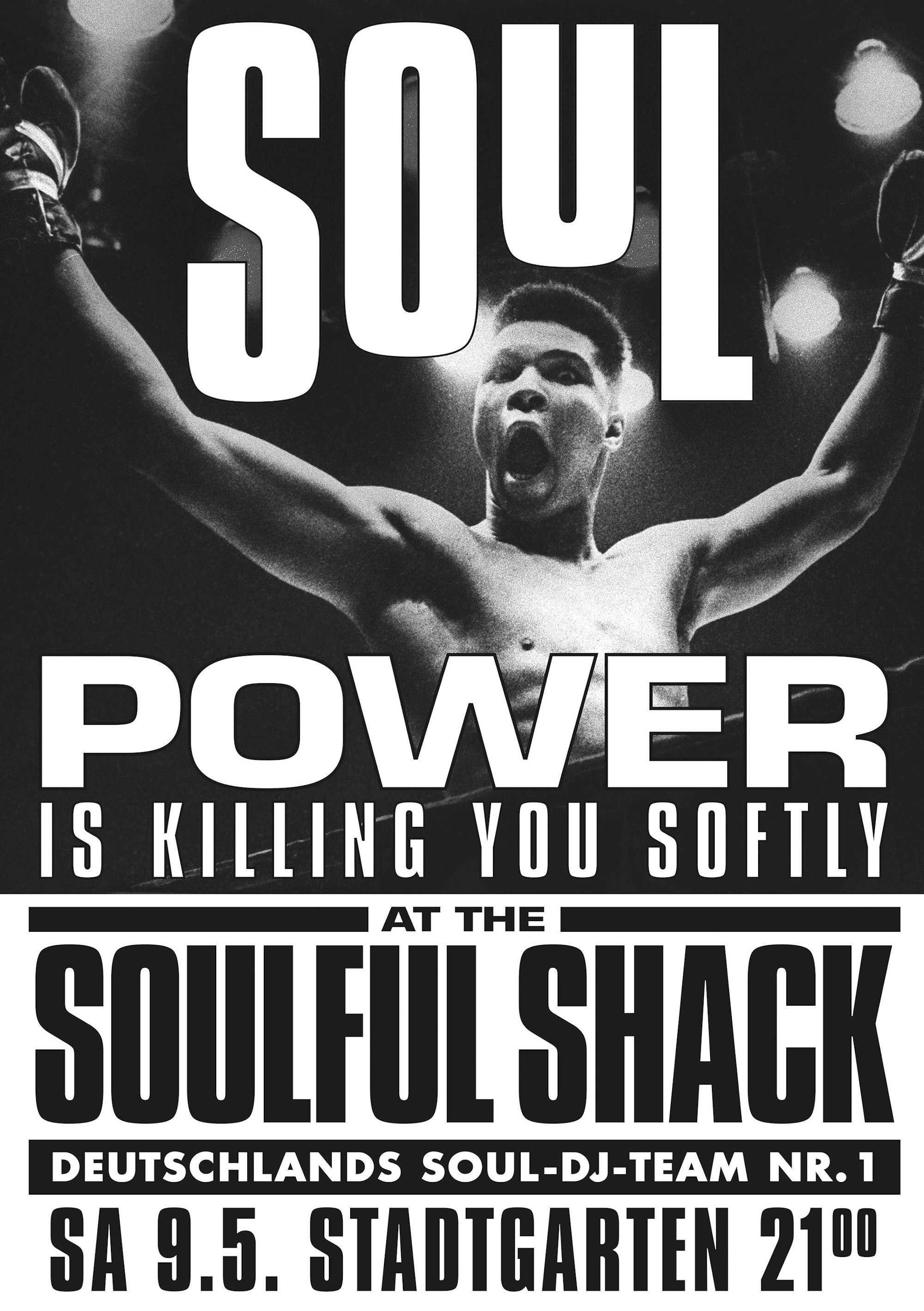

Plakat der Partyreihe "The Soulful Shack"

Copyright: Soulful Shack

Schäfer: Die modernen Sachen klangen auf den Anlagen auch viel besser. In einem Laden wie der Salznuss war das egal, aber im Stadtgarten hattest du eine richtig fette Anlage, da hattest du richtige Turntables, da konnte man manche Rappel-Single aus den 60ern gar nicht mehr spielen. Für uns war das eine Learning-by-Doing-Nummer, irgendwann hattest du das raus und dann lief es.

Karnik: Wir entdeckten die Geschichte des Souls für uns und wollten sie aufbereiten, es ging um mehr als die Musik. Die Plakate von Frank sind eigentlich Design-Klassiker aus der damaligen Zeit in Köln. Und wir haben mit Programmen gearbeitet, wo wir diverse Aspekte präsentiert haben: Labels, Stile, Genres, manchmal auch Songtitel oder Atmosphären. Das heißt, wir waren von Anfang an sehr didaktisch orientiert, das war unsere Mission. Heute würde man von einer Überidentifikation mit Schwarzer Kultur sprechen. Aber damals haben wir das einfach universalistisch gesehen.

Schäfer: Wir haben uns nie Gedanken darüber gemacht. Auch nicht über die Plakate, das Erscheinungsbild. Es gab keine programmatische Sitzung vorher, wir haben nie darüber diskutiert. Das kam alles wie von selbst.

Karnik: Aber wie die einzelnen Programme aussehen sollten und wie so ein Abend gestaltet wird, das haben wir uns natürlich gut überlegt. Klar war, wenn wir James Brown spielen, dann nicht „Sex Machine“. Prince und Michael Jackson spielten wir überhaupt nicht, die brauchten uns nicht. Wir spielten die Musik, die uns braucht. Und die Leute haben das mitgemacht. Das Publikum bestand aus Musikinteressierten aller Art. Mods, „Spex“-Leser, New-Wave-Hörer, Party-People und ganz normale Leute. Der „Express“ hat über uns berichtet. Deswegen kannte irgendwann jeder den Soulful Shack.

In der Anfangszeit haben wir viel Platten im Ramsch gefunden. Wir waren damals die Einzigen, die den ganzen Krempel kauften.

Schäfer: Alle fünf, sechs Wochen etwas Neues zu präsentieren, das hat uns gereicht. Wir haben ja alles selbst gemacht. Außerdem brauchte man ungefähr eine Woche, um wieder nüchtern zu werden. Es gab aber viele Leute, die über all die Jahre immer zum Soulful Shack kamen. Ich wurde auch noch Jahre danach darauf angesprochen.

Karnik: In den letzten beiden Jahren, 93 bis 95, gab es den Soulful Shack nur noch vier bis fünf Mal im Jahr. Wir waren mit dem Studium fertig, hatten Jobs angefangen. Von 1987 bis ‘93 waren wir die einzige Party im Stadtgarten gewesen. Danach gab es noch andere Partys im Stadtgarten wie den Mojo Club. Übrigens gibt es heute wieder einige Soul-Partys in Deutschland. Auch wenn das wie Selbstbeweihräucherung klingt: Was die Auswahl der Stile oder Genres ausgibt, waren wir damals wesentlich weiter. Zeitgenössische Sachen laufen heute fast gar nicht mehr, da waren wir einfach offener. Heute geht es vor allem um rare Platten, die auch dementsprechend teuer sind.

Schäfer: Das hat bei uns nie eine Rolle gespielt. Bei uns ging es nur um die Qualität, darum, ob ein Stück gut genug ist. In der Anfangszeit haben wir viel Platten im Ramsch gefunden. Wir waren damals die Einzigen, die den ganzen Krempel kauften. Da hast du vielleicht zehn Mark ausgegeben, aber pro Einkauf zwei Klassiker gefunden, die du heute noch hörst.

Karnik: Zu den besten Zeiten hatten wir 40 Billigkäufe zu Hause stehen, die man dann noch weghören musste. Warum die Platten so billig waren? Ich glaube, die wurden in den 70ern in sehr großen Mengen gepresst, und sind dann über GIs nach Deutschland rübergekommen.

Schäfer: Die entwerteten Platten mit den Cut-Out-Covern wurden unter anderem dazu benutzt, um große Handelsschiffe zu stabilisieren. Ende der 70er wurde in Deutschland vor allem Disco produziert, oft wirklich grauenvolle Sachen. Dadurch wurde das zu so einer Billigmusik und die meisten Menschen hörten lieber Rockmusik, Supertramp oder Queen, oder, wenn es gut lief, ELO. Es war ja kaum einer mit The Clash oder den Sex Pistols sozialisiert worden und die „Spex“ hatte die Auflage einer Kirchenzeitung.

„The Soulful Shack“, 27. September 2025, Stadtgarten, 21 Uhr, 10 Euro, 12 Euro Abendkasse