Der Hausmeister des Kölnischen Kunstvereins narrt als Fälscher und Betrüger die Szene. Unser Podcast berichtet über einen Prozess aus der Nachkriegszeit.

Emil Nolde durchgepaustDer Fälscher im Kölnischen Kunstverein

So könnte es gewesen sein: Der Hausmeister des Kölnischen Kunstvereins malt Bilder im Stil von modernen Künstlern.

Copyright: Illustration: Helmut Frangenberg/Midjourney

„Dat kanns do och, wat dä Klee do mäht!“ Joseph Jenniches erinnerte sich gut an den Moment, als er zum Kunstmaler wurde. Im Kölnischen Kunstverein war im März 1947 die Ausstellung „Von Nolde bis Paul Klee – Deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts“ eröffnet worden. Die Besucher hätten sich oft über den Wert und die Qualität der gezeigten Gemälde gestritten. Im Katalog zur Ausstellung hatte er ein Bild entdeckt, das aus nicht viel mehr als ein paar Strichen und Kreisen bestanden habe, berichtete er. Er selbst sei „zeichnerisch überhaupt immer auf der Höhe“ gewesen. Also habe er sich an einem Aquarell in der „Art Klee“ versucht.

„Ich han et versök, un als dat eeschte Bild fädig wor, do han ich gestaunt.“ Ob er da einfach etwas abgemalt oder „abgezeichnet“ hatte? Eine unfaire Frage, fand der Angeklagte. Das seien seine eigenen Bilder gewesen. Er habe nur den Stil der Künstler nachgeahmt. Nach Paul Klee beschäftigte er sich auch mit Emil Nolde. Auch das sei ganz gut gelungen. „Liebhaberei“ sei das gewesen, ein Hobby. Mehr nicht. Dass mehr daraus wurde, war angeblich nicht geplant.

Nolde-Kunstwerk durchgepaust

Es ist einer der ungewöhnlichsten Prozesse in der Geschichte des Kölner Landgerichts, der in der Nachkriegszeit bundesweit für Aufsehen sorgte. Der Mann auf der Anklagebank war der Hausmeister des Kölnischen Kunstvereins, der mit Fälschungen und Betrug die deutsche Kunstszene narrte. Ebenfalls angeklagt war der Kölner Maler Robert Schuppner, der die Bilder auf den Kunstmarkt brachte. Das illegale Geschäft der beiden flog auf, als zwei Bilder von Jenniches 1949 bei einem Auktionshaus in Stuttgart landeten, angepriesen als Werke des Expressionisten Emil Nolde. Eines der Gemälde, die angeblich von Nolde gemalt waren, zeigte einen „exotischen Frauenkopf“, was einen für das Auktionshaus arbeitenden Sachverständigen misstrauisch werden ließ. Er erinnert sich an ein fast gleiches Gemälde von Nolde, auf dem die Frau nach rechts blickt. Hier schaute der Frauenkopf nach links, gezeichnet wie ein Spiegelbild.

Der Mann erinnerte sich richtig. Der echte Frauenkopf befand sich in der Sammlung des Kölner Kunstsammlers, Mäzens und unermüdlichen Kulturpolitikers Josef Haubrich. So flog der Schwindel auf: Der Hobbymaler hatte eine Gelegenheit genutzt und unbemerkt ein Blatt auf den echten Nolde-Kopf gelegt. Nachdem er die Schattenumrisse durchgepaust hatte, drehte er das Blatt um und füllt die Umrisse mit Farbe. Bevor er es an Schuppner verkaufte, fälschte er Noldes einfach zu kopierende Signatur.

Die neue Folge von „True Crime Köln“ hören:

Der Podcast wird nicht angezeigt? Klicken Sie hier, um alle Folgen von „True Crime Köln“ zu hören.

Von dem Prozess um das „kölsche Faktotum“, der bundesweit in den Zeitungen mit Hohn und Spott begleitet wurde, berichtet die neue Folge von „True Crime Köln“, der Podcast-Reihe des „Kölner Stadt-Anzeiger“ über wahre Verbrechen aus Köln und der Region. Aus heutiger Sicht ist der Fall nicht nur weiterhin höchst unterhaltsam. Er belegt auch, wie ignorant Justiz, Medien und Öffentlichkeit in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Thema „Raubkunst“ umgegangen sind.

Skandal in Köln: Wenig Bewusstsein für das Thema Raubkunst

Vor lauter Staunen über die Angeklagten kam ein viel größerer Skandal zu kurz. Jenniches hatte nicht nur Bilder gefälscht, er hatte auch Originale bekannter Künstler moderner Kunst verkauft, die eine jüdische Emigrantin dem Kunstverein während der NS-Zeit zur Aufbewahrung überlassen hatte. Mit der kriminellen Energie des Hausmeisters hatte die nach England ausgewanderte Familie nicht gerechnet. Nach und nach brachte Robert Schuppner Kunstwerke auf den Markt, die er von Jenniches bekommen hatte. Auch der bekannte Kölner Kunsthändler und Maler Peter Herkenrath war wohl beteiligt. Er sagte im Kölner Prozess als Zeuge aus und räumte ein, zwei echte Werke des deutschen Expressionismus vom umtriebigen Hausmeister gekauft zu haben.

Wie wenig damals das Bewusstsein für das Thema Raubkunst ausgeprägt war, mag man daran erkennen, dass in den Zeitungen ausführlich über die schillernden Angeklagten, die Fälschungen des Hobbymalers und den Verkauf der Bilder aus dem Vereinskeller berichtet wurde, es dabei aber offenbar niemand für angebracht hielt, den Namen der Bestohlenen zu nennen. Die „Zeit“ berichtete von einer „Emigrantin“, die ihre Bilder dem „Zugriff der Nazis entzogen“ habe. Die Berichterstatter sprachen von einem Skandal, aber keiner meinte damit den Umgang mit dem Eigentum der jüdischen Familie Hess, die vor den Nazis geflohen war. Die „Zeit“ sah vielmehr ein Indiz für ein grundsätzliches Problem im Umgang mit moderner Kunst. „Viele, die über den Prozess lachen, lachen nicht über Jenniches, sondern über die moderne Malerei.“ Der Kunsthandel sei „ungesund angeschwollen“ und „wahre Kennerschaft etwas sehr Seltenes“.

Ein Angestellter mit ungeahnten Talenten

Jenniches schildert im Prozess, wie die Bilder im Keller des Kunstvereins während des Krieges in Vergessenheit gerieten und er dies als seine große Chance erkannte. Gewissensbisse hatte er offensichtlich keine. Kunstwerke, die im Bombenkrieg beschädigt wurden, besserte er vor dem Verkauf einfach aus. Der Hausmeister konnte nicht nur malen, er hatte auch sein Talent als Hobby-Restaurator entdeckt. Er nahm die Bilder mit nach Hause, trug frische Farbe auf und zog die Signaturen der Künstler nach. Bei einem Gemälde von Otto Mueller schrieb er aus Versehen „Heckel“ drunter. Auf ein anderes malte er Max Pechsteins Monogramm MP, obwohl es nicht von Pechstein war. Er habe die Bilder wieder „ansehnlich“ gemacht, gab Jenniches zu Protokoll.

Das Gericht zeigte viel Verständnis für die Angeklagten. Die Betrüger seien selbst „Opfer der turbulenten Zeit“. Schuppner wurde freigesprochen, obwohl ihn ein langes Vorstrafenregister als notorischen Betrüger belastete. Jenniches bekam eine Bewährungsstrafe. Das Gericht verzichtete darauf, Kontakt zu den Bestohlenen aufzunehmen. Für alle Prozessbeteiligten wie auch Berichterstatter schien nachvollziehbar, dass jemand Bilder von Emigranten verkaufen kann, weil mit deren Rückkehr ja kaum zu rechnen gewesen sei. Jenniches hatte wie viele andere die Notlage geflüchteter Exilanten ausgenutzt und mit ihrem Eigentum Geschäfte gemacht.

True Crime

Copyright: ksta

Der Fall, der in der NS-Zeit seinen Ausgang nimmt, hat Auswirkungen bis heute. Die Enkelin der Bestohlenen sucht auf der ganzen Welt nach Bildern aus dem Familienbesitz. Wenn es um Kunstwerke geht, die in Museen gezeigt werden, führen ihre Rückforderungen nicht selten zu heftigsten öffentlichen Debatten. Außerdem geht es um sehr viel Geld, einzelne Bilder sind Millionen wert. Die Sammlung der Familie Hess war eine der bedeutendsten Privatsammlungen moderner Kunst, vor allem des deutschen Expressionismus. Längst nicht alle Bilder, die Jenniches und Schuppner auf den Markt brachten, sind wieder aufgetaucht.

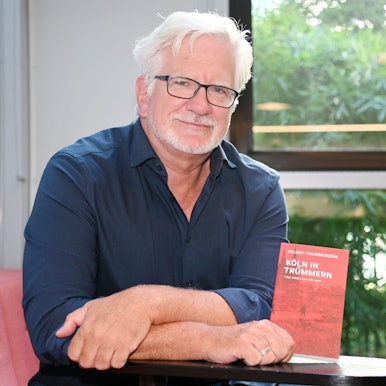

Die aktuelle Folge von „True Crime Köln“ findet man auf den Internetseiten des „Kölner Stadt-Anzeiger“ und überall dort, wo man Podcasts streamen kann. Die aktuelle Folge „Der Fälscher im Kölnischen Kunstverein“ geht zurück auf die Recherchen für das Buch „Köln in Trümmern“ von Helmut Frangenberg. Er erzählt Kriminalfälle, die ihren Ausgang in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs und der NS-Diktatur nahmen und dann lange in der Nachkriegszeit nachwirkten. „Köln in Trümmern“ ist im Greven-Verlag erschienen und kostet 18 Euro.