Für Agnieszka Lessmann, Tochter eines jüdischen Holocaust-Überlebenden, bedeutete das Massaker der Hamas einen tiefen Einschnitt.

Kölner Autorin zum 7. Oktober„Ich war schockiert angesichts des Schweigens in Deutschland“

Demonstration für die Freilassung der Geiseln in Tel Aviv (Bild vom 4. Oktober 2025)

Copyright: afp

„Wir müssen uns unsichtbar machen, schweigen, unsere Identität verleugnen.“ Dieser Gedanke treibe seit dem 7. Oktober 2023 viele Jüdinnen und Juden in Deutschland um, sagt Agnieszka Lessmann, „und auch viele Palästinenser“. Palästinenser werden gleichgesetzt mit Terroristen und Antisemiten, Juden mit der Politik Israels oder gleich mit dem Teufel. An Geschäften hängen wieder Schilder mit den Lettern „Kein Zutritt für Juden“, wie kürzlich in Flensburg, in Köln tritt die Synagogengemeinde aus einem interreligiösen Friedensgebet aus, weil sie sich vom Dialog nach israelfeindlichen Mails ausgegrenzt fühlt.

Menschen, die ein Palästinensertuch (Kufiya) tragen, werden verdächtigt. Während in Gaza ein grausamer Krieg wütet, israelische Geiseln in Tunneln gefoltert und Tausende Zivilisten von der israelischen Armee getötet werden, dominieren hierzulande Vorurteile, Wut, Polarisierung. Ratlos schweigen auch die, die Wichtiges zu sagen hätten.

Ohnmacht nach dem Massaker der Hamas

Für die Kölner Schriftstellerin Agnieszka Lessmann, Tochter eines jüdischen Vaters, der die Lager in Plaszow, Buchenwald und Theresienstadt überlebte, war der 7. Oktober der Auslöser, nicht länger zu schweigen. Ohnmächtig sei auch sie in den ersten Tagen nach dem Massaker der Hamas gewesen, sagt sie bei mildem Ginseng-Tee im Dachgeschoss ihres Hauses mit Blick auf den Wald, ihrem Arbeitszimmer.

Alles zum Thema Demonstration Köln

- Auch Rechtsextreme nahmen teil Lindenthaler JU-Vorsitzender veranstaltete „patriotische Wanderung“

- Gewalt bei Anti-Kriegs-Protest Eines von zwei Strafverfahren gegen Polizisten nach Demo in Köln eingestellt

- Radikale Kandidaten Was sich in der neuen AfD-Jugend ändern wird – und was eher nicht

- Kanzler konkretisiert Aussage Merz erklärt seine „Stadtbild“-Äußerung – und reagiert auf Kritik

- „Menschenrechte verteidigen“ Seebrücke und Kölner Initiativen rufen zu Demo gegen Merz-Politik auf

- „Judenhass in Reinform“ Protest gegen Lesung vor Kölner Synagoge sorgt für Empörung

- „Genial und traurig“ Frauen provozieren Passanten in Köln mit Einblicken – Auflösung überrascht

„Ich war schockiert und anfangs auch sprachlos angesichts des Schweigens in Deutschland“, sagt sie. „Ich hatte Solidarität erwartet wie nach dem Terrorattentat auf das Satiremagazin Charlie Hebdo oder nach den Terrorangriffen in Paris am 13. November 2015, aber wenn ich durch die sozialen Medien scrollte, regten sich Bekannte darüber auf, dass die Bahn wieder zu spät sei.“

Sie habe das nicht verstanden, sagt die 61-Jährige. „Und vielleicht ist gerade deswegen etwas aufgebrochen in mir.“ Bis dahin hatte sie nur einen Teil ihrer Familiengeschichte aufgearbeitet, vor allem in zwei Hörspielen und einem Radio-Feature. Die Zeit, nachdem die Familie mit der neunjährigen Agnieszka, die da noch für alle Agnes hieß, nach Köln gezogen war, und die wie selbstverständlich über ihre Herkunft schwieg („Die Nachbarn haben uns wegen des Akzents meiner Eltern wohl für Spätaussiedler gehalten“), war außen vor geblieben.

„Ich wusste lange nicht, warum, aber ich konnte meine Geschichte nur Stück für Stück aufarbeiten – jahrzehntelang haben wir über unsere Identität meist geschwiegen“, sagt sie. Nach dem 7. Oktober 2023 sei ihr klar geworden, dass das nicht so bleiben darf.

Das Schweigen der Mehrheitsgesellschaft nach dem Massaker der Hamas mit mehr als 1200 ermordeten Juden holte in Agnieszka Lessmann „die wahrscheinlich verdrängte Einsicht“ hervor, dass Antisemitismus in Deutschland nicht nur die Haltung „einer Minderheit von Nazis“ sei; dass „die bis in die Antike zurückgehende Judenfeindlichkeit leider tief verwurzelt ist und bei gesellschaftlichen Krisen immer wieder hochkommt“.

Die These hat der Historiker David Nirenberg aufgestellt, Lessmann findet sie plausibel: Antisemitismus als gesellschaftlicher Kitt – „man hat dann in schweren Zeiten einen gemeinsamen Feind, der nichts mit wirklichen Juden zu tun hat“. „Das Gerücht über die Juden“, wie Adorno den Antisemitismus nannte.

Diffamierungen auf beiden Seiten

Als gemeinsamer Feind, beeilt sich die besonnene Schriftstellerin fast zu sagen, würden von der rechtsextremen Propaganda in ganz ähnlicher Weise Palästinenser und Muslime dargestellt: „Fanatiker, Terroristen, Messerstecher – mit diesen Diffamierungen wird Politik gemacht.“ Das sei besonders beängstigend in einer Zeit, in der „mit Lügen Wahlen gewonnen werden und jedes Bild, jeder Text, jedes Video im Internet gefälscht sein kann“.

Lessmann, die nach dem jüdischen Religionsgesetz keine Jüdin ist, weil nur ihr Vater Jude war und ihre Mutter katholisch getauft wurde, arbeitet auch als Journalistin. Dass der Journalismus gerade um seine Existenz kämpft und komplexe und differenzierte Geschichten es immer schwerer haben, „ist ein großes Problem für die Demokratie“, sagt sie.

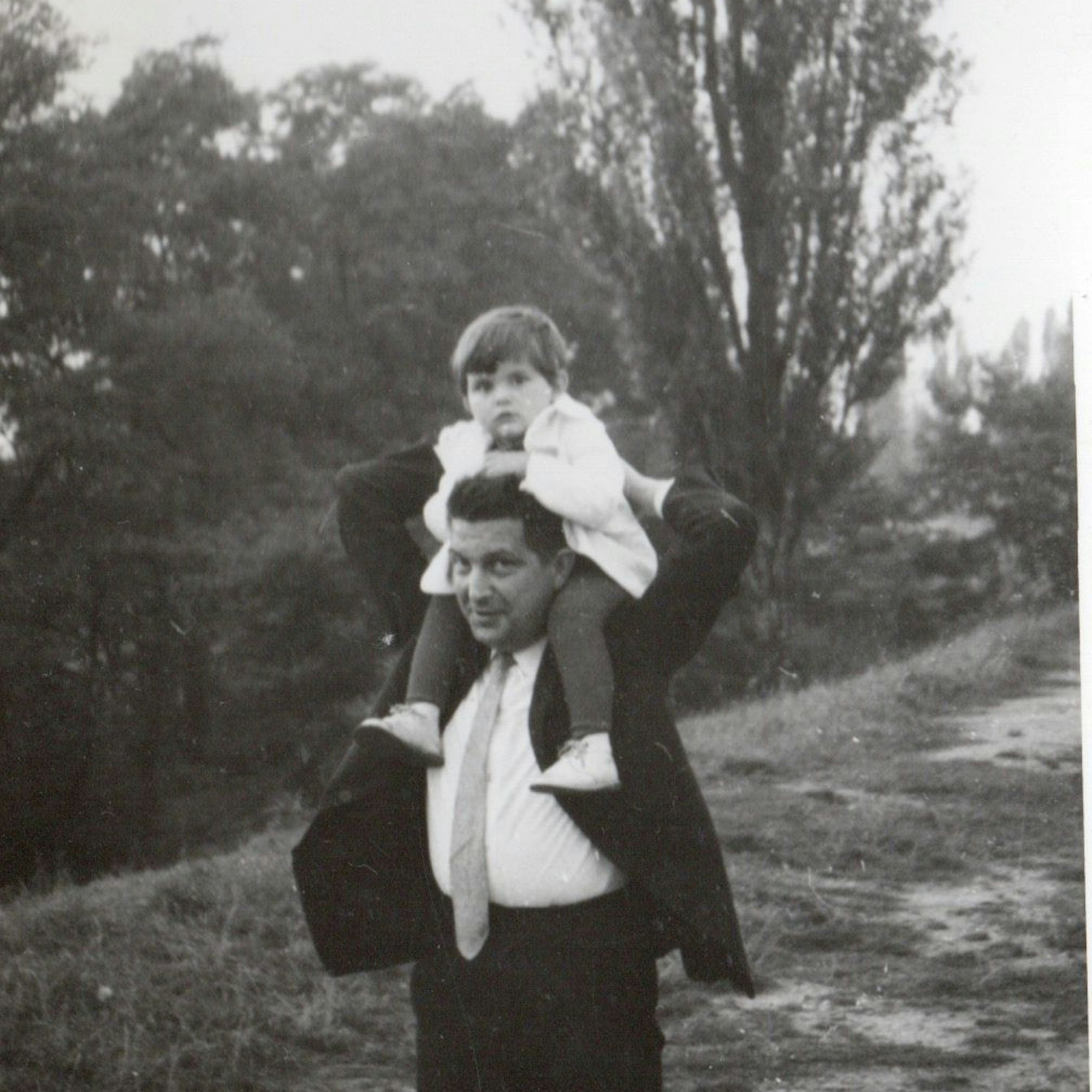

Agnieszka Lessmann als Kind mit Vater Boleslaw, der das Konzentrationslager Theresienstadt überlebte.

Copyright: Foto: Lessmann

Lessmann brach ihr Schweigen über wichtige Abschnitte ihrer Biografie im Januar 2024 in Köln. Ein feministisches Frauenbündnis hatte zu einer Demonstration gegen Antisemitismus – und speziell gegen die Verschwörungstheorie, dass die Hamas keine Frauen und Kinder vergewaltigt habe bei dem Massaker vom 7. Oktober – aufgerufen. Lessmann erzählte mitten in der Stadt ihre Geschichte. Vom Vater, der geschwiegen habe über die Konzentrationslager, was sie verstanden habe, und das Schweigen nach dem 7. Oktober, was sie nicht verstanden habe. Sie sprach auch darüber, wie sie selbst als vierjähriges Mädchen das „Gerücht über die Juden“ erlebt hatte und aus ihrer polnischen Heimat herausgerissen worden war.

In Polen hatte es im März 1968 Studentenproteste gegen das kommunistische Regime gegeben. Anders als in Prag, wo sowjetische Panzer den Aufstand blutig niederwalzten, hetzte die polnische Regierung gegen Juden, die die Proteste initiiert hätten. Was nachweislich nicht stimmte. Fünf jüdische Minister wurden in der Folge entlassen und 2000 Offiziere. 13.000 Jüdinnen und Juden verließen das Land, weil sie aus ihren Berufen und Arbeitsverhältnissen gedrängt wurden, auch Lessmanns Familie verlor ihre Existenz.

Massenmord wäre ohne Schweigen der Mehrheit nicht möglich

Der Vater Boleslaw war in Lodz ein erfolgreicher Wirtschaftsjournalist gewesen – jetzt konnte er nicht mehr für seine Zeitung arbeiten. Als die Lessmanns nach Israel immigrierten, durfte jedes Familienmitglied nur sieben Dollar mitnehmen. Weil der Vater nicht genug Hebräisch konnte, um als Journalist zu arbeiten, in Deutschland aber ein Job beim Deutschlandfunk in Aussicht stand, siedelte die Familie nach einem halben Jahr in Israel nach Deutschland über.

Ihr Vater habe nie über Religion gesprochen, nie über Antisemitismus, fast nie über die Schoah. „Sicher auch, um mein Vertrauen in die Welt nicht zu beeinträchtigen.“ Einmal habe er eine Ausnahme gemacht, drei oder vier Monate vor seinem Tod. Agnieszka, damals nur Agnes, hatte im Philosophie-Unterricht über das Wesen von Glück diskutiert, als sie dem Vater davon erzählte, sagte der: „Als ich in Theresienstadt war, dachte ich, ich sei unglücklich, aber da lebte mein Bruder noch.“ Kurz nach der Befreiung aus dem Lager starb der geliebte Bruder an den Folgen von Unterernährung und Tuberkulose. Der Großteil von Lessmanns Familie wurde von den Nationalsozialisten ermordet.

Die Kölner Schriftstellerin Agnieszka Lessmann

Copyright: Foto: Lessmann

Agnieszka Lessmann hat Hunderte Bücher über die Schoah gelesen. Sie weiß, dass der Massenmord nicht möglich gewesen wäre ohne das Schweigen der Mehrheit, ohne das Gerücht über die Juden, das in der Wirtschaftskrise viele glauben wollten. Als sie das erste Hörspiel über die Vergangenheit ihrer Familie schreibt, ist sie 28, eine junge, ambitionierte Autorin, deren erste Stücke bei Radio Bremen euphorisch aufgenommen worden sind. Als sie das Stück über die Geschichte ihrer Familie vorlegt, ruft sie ein wütender Redakteur an, wirft ihr „pubertären Unsinn“ vor und lehnt das Hörspiel polternd ab. „Bis dahin wusste ich nicht, dass es auch linken Antisemitismus gibt“, sagt Lessmann heute. Das Stück produzierte schließlich der Bayerische Rundfunk.

Der Autorin ging es bei ihrer Spurensuche nach den Gründen auch für die eigene Sprachlosigkeit nie nur um Antisemitismus, sondern um Diskriminierung und Hetze jeder Art und deren Ursachen. „Immer sind es die Palästinenser, die Muslime, die Juden“, sagte sie bei der Kundgebung nach dem 7. Oktober in Köln. „Dabei ist jede pauschalisierte Abwertung ein Anschlag auf die Menschenwürde.“ Nach der Rede gratulierten ihr auch zwei Muslimas. „Wir differenzieren nicht mehr“, sagt Lessmann, „und das ist fatal.“ In Zeiten, da Lüge und Wahrheit nur noch schwer zu unterscheiden sind und sich in sozialen Medien kaum noch jemand an ethische Grundsätze gebunden fühlt, sei „leider vielen von uns gar nicht mehr bewusst, wie fahrlässig wir mit der Menschenwürde und damit dem Fundament unserer Demokratie umgehen“.

Das Schweigen überwinden

In ihrem Familien-Roman „Aga“, der am 8. Oktober erscheint und Mitte Oktober auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt wird, geht es um die Macht des Schweigens und darüber, was nötig ist, um es zu überwinden. Agnieszka Lessmann hat es geschafft.

In Tel Aviv gehe ihre Cousine Roni jede Woche zu einer Demonstration für die Freilassung der Geiseln der Hamas und halte ein Plakat hoch, auf dem hungernde palästinensische Kinder zu sehen sind. Die Mutter einer Geisel habe die Cousine beim ersten Mal gefragt, warum sie das tue. Die Frauen hätten dann schnell festgestellt, dass sie beide für das Ende des Krieges und Frieden für alle sind. Solche Begegnungen wünsche sie sich auch in Deutschland.

„Seit ich meine Angst überwunden habe, ist mir klarer, dass wir in einer schwierigen Zeit leben, aber immer noch in einer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft“, sagt Agnieszka Lessmann. „Und, dass ich mit meiner Stimme dafür eintreten will, dass das so bleibt.“ Wenn ihr Roman nur ein paar Menschen helfe, ihr Schweigen zu überwinden, „dann wäre es gut“.