Was auf den ersten Blick wie Frankensteins Horrorlabor wirkt, ist in Wahrheit weltweit führende Forschung. In Jülich werden Gehirne zerschnitten, um zellengenaue 3D-Modell der Hirn-Anatomie zu berechnen.

NRW-ForschungGoogle Maps für das Gehirn

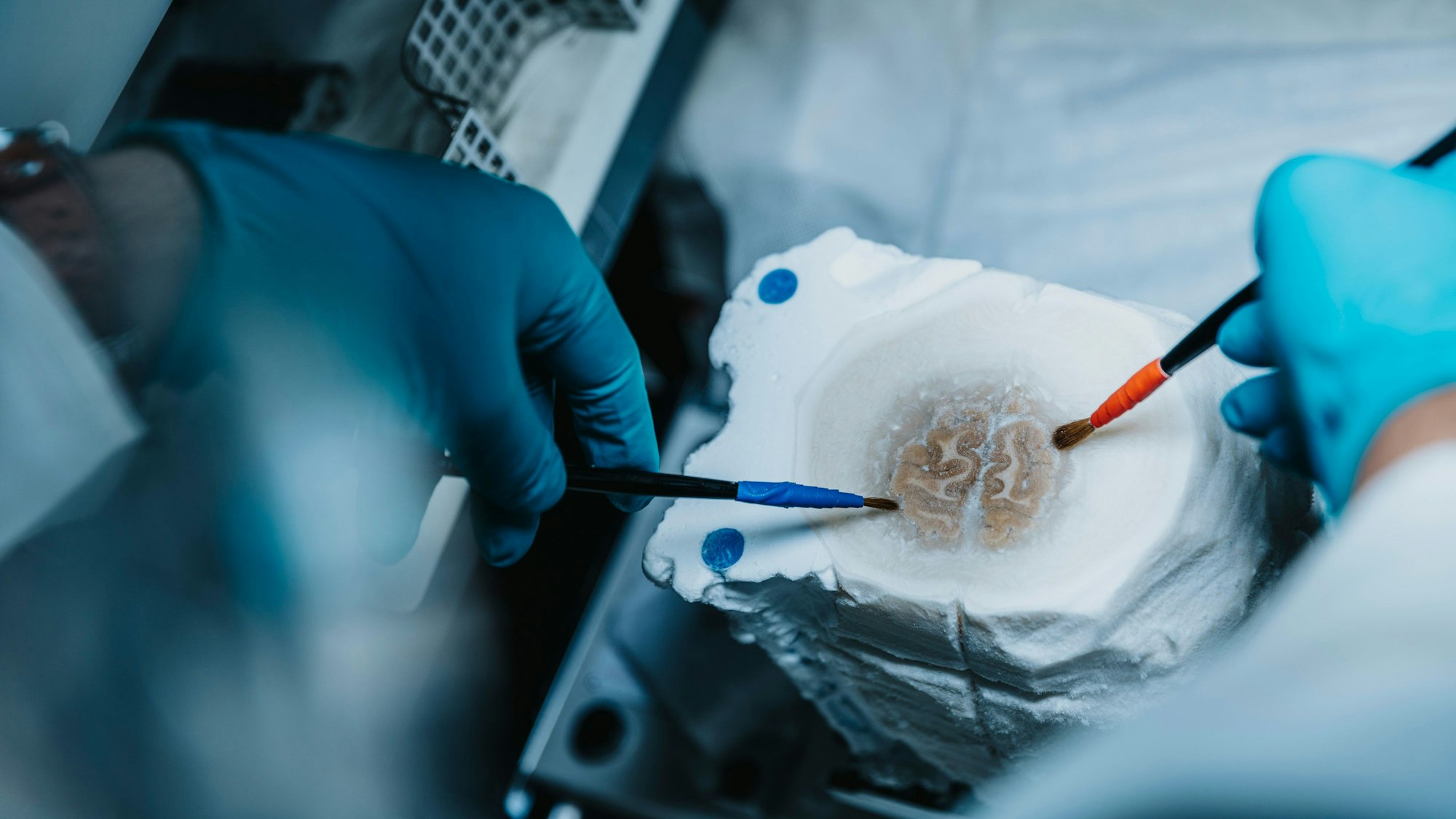

Im Forschungszentrum Jülich werden menschliche Gehirne in hauchdünne Scheiben geschnitten. Laborleiter Markus Cremer richtet einen der Schnitte mit einem Pinsel.

Copyright: Thilo Schmülgen

Was auf den ersten Blick wie Frankensteins Horrorlabor wirkt, ist in Wahrheit weltweit führende Forschung. In Jülich werden Gehirne zerschnitten, um zellengenaue 3D-Modell der Hirn-Anatomie zu berechnen.

Unten im Kasten, bei minus 50 Grad, liegt noch etwa die Hälfte eines tiefgefrorenen Gehirns. Eine Art Fallmesser gleitet langsam nach unten und ein Mann mit blauen Einmalhandschuhen zieht mit einer Pinzette die soeben abgetrennte Hirn-Scheibe auf einen Glasträger.

Nur etwa 20 bis 50 Mikrometer „dick“ ist der Hauch von Nichts, ein Mikrometer beträgt ein Tausendstel Millimeter. Zwei, drei Monate dauert es, bis ein Gehirn auf diese Art vollständig zerteilt ist, erklärt der Mann an der Schneide. Und was im ersten Moment nach einem Horror-Film klingt, ist in Wahrheit hochmoderne Wissenschaft auf Weltniveau.

Alles zum Thema Hendrik Wüst

- Bau Jahrelanger Rückgang beim Wohnungsbau in NRW gestoppt

- Rechtsanspruch ab Herbst Nachmittags in den Hort? 150.000 Plätze im Westen fehlen

- Wüst zur Kölner Abschiebe-Affäre „Der Fall zeigt schonungslos die Schwächen des deutschen Asylrechts“

- Jahrestag Ukraine-Krieg NRW verspricht Ukraine weitere Hilfe

- Erneuerbare Energien Verband kritisiert fehlenden Wasserkraftausbau in NRW

- Politischer Aschermittwoch Wüst zu ABC-Klassen ab 2028: „geht auf unseren Deckel“

- Politischer Aschermittwoch „Keine politische Macht für Extremisten“ – Wüst warnt vor AfD, Ziemiak greift Linke an

„Das macht außer uns keiner”, sagt die zierliche Frau mit den braunen Haaren und schaut konzentriert über den Rand ihrer runden Brille. „Wir sind die Ersten, die wirklich ein menschliches Gehirn von vorne bis hinten komplett durchschneiden und dreidimensional rekonstruieren.“ Hirnforschung gibt es zwar schon lange, und Hirnkarten werden bereits seit 100 Jahren erstellt. Und man möchte meinen, dass die Wissenschaft mit bunten Bildern von Magnetresonanz- und Positronen-Emissions-Tomografie (MRT und PET) nicht längst schon weiter ist. Aber mit derartigen Bildgebungen lassen sich Patientengehirne lediglich mit einer Genauigkeit von etwa einem Millimeter untersuchen. Die Mikrostruktur bleibt dabei verborgen.

Haarfeine Gehirnschnitte mit keilförmigem Messer

Was hingegen Professorin Katrin Amunts und ihr Wissenschaftler-Team im Forschungszentrum tagtäglich machen, ist nicht nur ein bahnbrechendes Novum, sondern für manch empfindsames Gemüt wohl auch schwer bekömmlich: „Man hat so ein Gehirn, das hat eine Oberfläche, und dann hat man so ein keilförmiges Messer, was sich darunter schiebt und praktisch jeden Schnitt abhobelt - jeweils etwa so dünn, wie ein Haar von mir."

Ein Gehirnschnitt im Forschungszentrum Jülich wird bei minus 50 Grad hergestellt

Copyright: Mareen Fischinger (Forschungszentrum Jülich)

Siebentausend Schnitte fertige ihr Team aus einem Gehirn. Das sei „elend viel" Arbeit. „Die sind total sensibel, die Schnitte“, fügt Amunts fast liebevoll hinzu, trotzdem gäbe es so gut wie keinen „Verschnitt“, weil die Mitarbeitenden so erfahren seien.

Spenderhirne aus Köln und Düsseldorf

Wie lange es dauere, eines der tiefgefrorenen Spenderhirne zu unterteilen, sei „von Gehirn zu Gehirn komplett unterschiedlich“, sagt Laborleiter Markus Cremer, der Mann an der Schneidemaschine, dem sogenannten Mikrotom: „Das hängt mit vielen Faktoren zusammen.“ Am wichtigsten sei die „Postmortem-Zeit“, sprich die Zeit zwischen dem Ableben und der Entnahme des Gehirns aus dem Körper. Eine weitere Rolle spiele, ob es Vorerkrankungen beim Spender gab, wie alt er war oder wie hoch, genetisch bedingt, der Wasseranteil im Spenderorgan ist.

„Je schneller es entnommen wird und umso gesünder und jünger der Spender war, desto besser ist es für die Verarbeitung“, erklärt Cremer. Aber auch das Gefühl und die Erfahrung des Schneidenden spiele eine wichtige Rolle. „Im Grunde genommen kann ich mit einem Fingerdruck die Konsistenz des Gewebes abzuschätzen“, sagt Cremer: „Wenn die Schnitte mühsamer werden oder die Scheiben sich zäh wie Radiergummi anfühlen und zu reißen drohen, ändere ich die Temperatur im Gerät oder wechsele die Klinge.“

Der genaueste Gehirnatlas aller Zeiten

Insgesamt werden für jede Analyse eines Gehirnareals fünf männliche und fünf weibliche genutzt, erklärt Professorin Amunts. Seit fünfundzwanzig Jahren arbeitet ihr Institut an einem Atlas. Dreiundzwanzig Gehirne stehen dafür aktuell zur Verfügung, mit denen Jahr für Jahr neue Karten erstellt und der Atlas immer vollständiger wird. „Wir bauen die mit Abstand detaillierteste Karte, die es je gegeben hat", sagt Amunts: „Ein Google Maps für das Gehirn.“

Professorin Katrin Amunts vom Forschungszentrum Jülich

Copyright: Mareen Fischinger (Forschungszentrum Jülich)

Das ist auch notwendig. „Denn von manchen Bereichen wissen wir zwar sehr viel, aber von manchen noch gar nichts“, erklärt die Wissenschaftlerin: „Da sind wir sozusagen wie Forschungsreisende und Entdecker, die zwar wissen, da gibt es ein Land, aber keine Ahnung haben, ob und welche Lebewesen dort existieren oder ob es heiß ist oder kalt.“

Mit Pinsel und viel Gefühl: Kunsthandwerk am Gehirn

Um die Lücken zu füllen, braucht es einen 3D-Atlas der Nervenbahnen im Gehirn. Bevor der jedoch angefertigt werden kann, streicht Laborleiter Cremer erst einmal mit einem kleinen Pinsel Luftblasen aus dem eben angefertigten Gehirnschnitt, bevor dieser mit einem weiteren Glasträger verschlossen wird. Wenn man dabei zu grob vorgehen würde, sei die Probe zerstört, erklärt er. Ein Fiasko, weil dann ein Teil im Hirnpuzzle fehlen würde. Deshalb brauche es Experten mit ruhiger Hand. „Das hat eher was mit Kunsthandwerk zu tun, weil jedes Exemplar auch ein Unikat ist“, sagt Cremer.

Mit dem Pinsel müssen oft auch einige Hirnareale des Schnitts wieder in ihre anatomisch richtige Position gestrichen werden, wenn diese während der Arbeiten verschoben wurden. „All dies sind individuelle Handgriffe, die auch davon abhängen, welches Gehirn gerade vorliegt, wie sich der Schnitt verhält“, so Cremer: „Da ist der Mensch gefragt, automatisieren lassen sich die Abläufe bisher noch nicht.“

Die haarfeinen Hirnschnitte werden im Forschungszentrum Jülich auf Glasträger gezogen.

Copyright: Mareen Fischinger

Und menschlich wird es auch, wenn die zweite Glasplatte auf den Schnitt kommt, um ihn zu verschließen. „Als Kleber zwischen den Scheiben benutzen wir Nagellack“, sagt der Laborchef und zieht eine mit den Fläschchen bestückte Schublade aus dem Schreibtisch. Alles Spender oder selbst gekauft. „Weil das Forschungszeitpunkt abrechnungstechnisch keinen Nagellack kaufen kann“, ergänzt er und lacht.

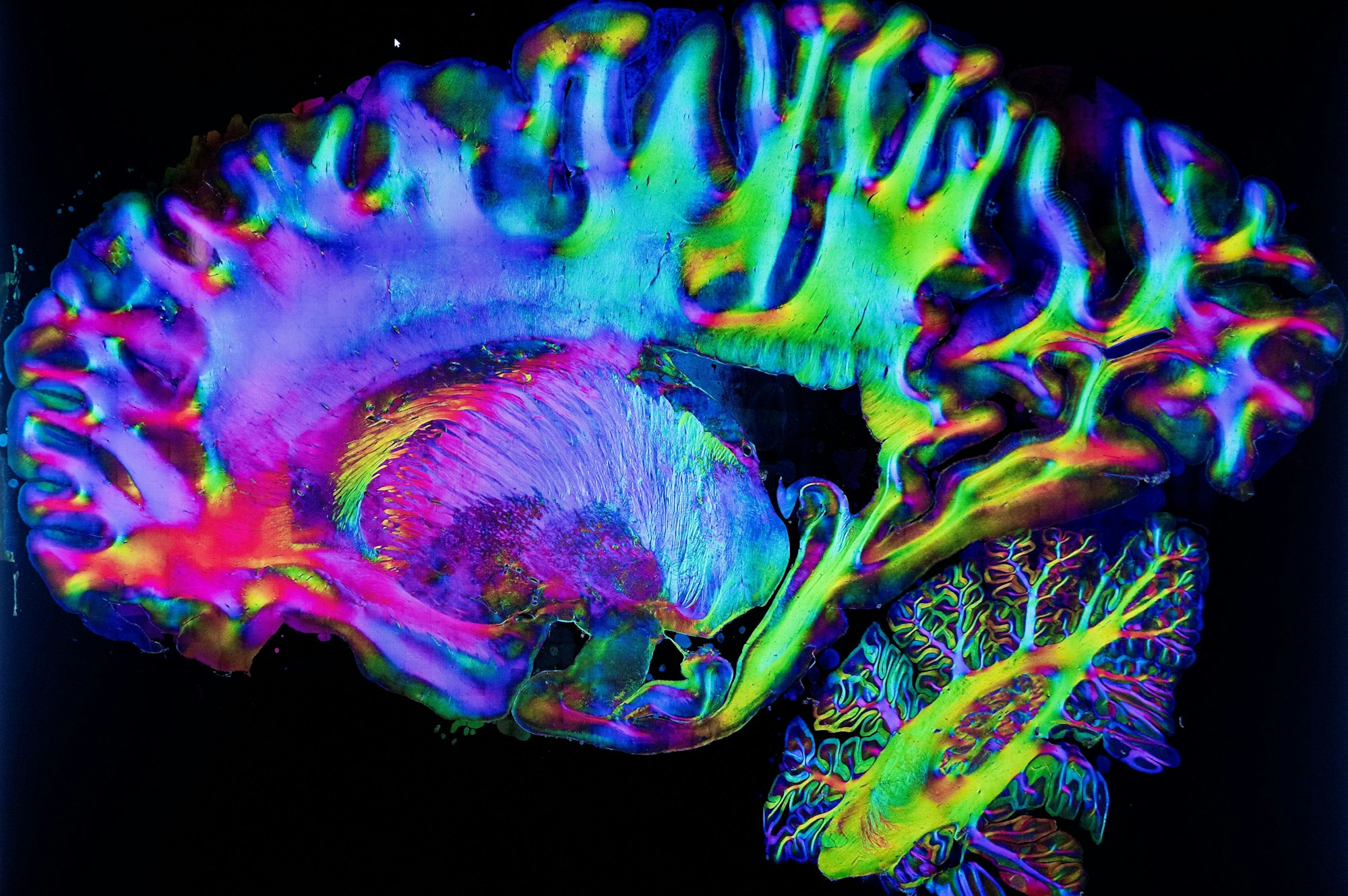

Jede einzelne Zelle wird analysiert und verortet

Die verschlossenen Schnitte jedenfalls werden anschließend in einem speziell entwickelten Mikroskop durchleuchtet. Abhängig von der Ausrichtung der Fasern im Hirnschnitt ändert sich die farbliche Darstellung. Eine Kamera dokumentiert die Ausrichtung jeder einzelnen Zelle. Die am Forschungszentrum Jülich entwickelte Methode macht die Verläufe von Nervenfasern in Hirnschnitten mit einer Auflösung von wenigen tausendstel Millimetern sichtbar. Um dann die Faserbahnen für das gesamte Gehirn in 3D zusammenzusetzen, kommt in Jülich ein weiterer Joker ins Spiel: Der Supercomputer JUPITER, der die Milliarden Informationen zu einem Gesamtbild fügt.

Die Verläufe von Nervenfasern werden durch das in Jülich entwickelte Verfahren in verschiedenen Farben dargestellt.

Copyright: Thilo Schmülgen

JUPITER ist der schnellste Supercomputer Europas, der am 5. September dieses Jahres von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Bundeskanzler Friedrich Merz in Jülich feierlich eingeweiht wurde. Mehr als eine Trillion Rechenoperationen pro Sekunde, also eine Eins mit achtzehn Nullen, kann das Superlativ-Gerät mit seinen fünfzig Containermodulen auf 2.300 Quadratmetern bewältigen. Das schafft der Rechner, weil er unter anderem mit KI-geeigneten Superchips vollgepackt ist, von denen jeder einzelne im Grunde genommen schon ein eigener Supercomputer ist.

Supercomputer JUPITER ermöglicht Quantensprung

„Um jede einzelne Zellen ordentlich in ihrer räumlichen Position und Faserausrichtung abzubilden, bedarf es immens großer Rechenkapazitäten“, erklärt Professorin Amunts. Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe mit Mathematikern, Informatikern, Medizinern und Biologen habe zudem Algorithmen entwickelt, die die Stellen erkennen, an denen sich die Anordnung der Nervenzellen innerhalb des Gehirns ändert. Das sind die Grenzen der einzelnen Areale, in denen das Gehirn organisiert ist, um seine unterschiedlichen Aufgaben zu erledigen.

Die bisher vorhandenen Karten jedenfalls sind voller Fehler, weil sie zum Beispiel eine Anzahl von Nervenzellen angeben, die nicht da oder anatomisch falsch sind. Oder weil etwa die Grenzen der unterschiedlichen Areale nicht genau genug erkannt werden. Wie fatal dies bei einer Gehirnoperation sein kann, vermag selbst der Laie zu ermessen. Anders als bei Google Maps ist eine Umkehr schließlich unmöglich.

Mit Hilfe von JUPITER könnte sich beispielsweise die Behandlung von Epilepsie-Patienten revolutionieren. Bis heute werden diese mehr oder minder nach Fingerspitzengefühl des Chirurgen operiert, da mit den vorhandenen modernsten bildgebenden Möglichkeiten am lebenden Menschen weder Gehirnareale noch Zellen sichtbar gemacht werden können.

Wichtige Erkenntnisse für die Medizin

„Das ist so, als ob man eine schlechte Brille aufhat oder wenn man die Milchstraße sehen will, und es ist zu hell. Wenn man aber Patientendaten fusioniert und mit unseren hoch aufgelösten Karten integriert, dann hat man auf einmal eine gewisse Information mit einer gewissen Genauigkeit,“ sagt Amunts mit leuchtenden Augen. Mit den in Jülich kartierten Arealen bis auf Zellebene könnte dann wahrscheinlich endlich soviel wie nötig und so wenig wie möglich vom Herd im Gehirn, der für die Epilepsieanfälle verantwortlich ist, entfernt werden.

Keine Zukunftsmusik, sondern eine, die bereits eingeläutet wurde. In Frankreich, berichtet die Forscherin, läuft bereits eine klinische Untersuchung mit 400 Probanden, in der ein Modell mit dem „Big Brain“ aus Jülich eingesetzt wird, das die Hirnaktivität von Epilepsie-Patienten simuliert. Man warte noch auf die Ergebnisse der Studie.

Ein haudünner Gehirnschnitt, angefertigt im Forschungszentrum Jülich, wird in Glasscheiben eingebettet.

Copyright: Mareen Fischinger (Forschungszentrum Jülich)

Wie lohnenswert die Arbeit des Jülicher Forschungsteams ist, zeigen die vielfältigen weiteren Anwendungsmöglichkeiten: Sei es einen Schlaganfall zu lokalisieren oder eine Robotikhand vom eigenen Gehirn so präzise zu steuern, dass man mit ihr wirklich arbeiten kann. Schon heute gibt es noch kaum taubstumme Menschen, weil es seit vielen Jahren sogenannte Cochlea-Implantate gibt, bei denen der Hör-Reiz in dem betreffenden Gehirnbereich gesetzt wird.

Augenlicht für erblindete Patienten

Auch an Retina-Implantaten für erblindete Patienten wird intensiv geforscht: In Amsterdam wird daran gearbeitet, den hinteren Bereich des Gehirns zu stimulieren und mit winzigen Elektroden im Sehzentrum über eine Kamera Bilder direkt ins Gehirn einzuspeisen. „Da muss man genau wissen, wo man ist. Sie wollen ja die richtigen Zellen erwischen,“ sagt Katrin Amunts.

Die „richtigen“ erwischen von sechsundachtzig Milliarden Nervenzellen, die ein menschliches Gehirn so hat. Und jede dieser Zellen hat bis zu 10.000 Kontakte zu anderen Nervenzellen. Fast alles, was sich da abspielt, läuft parallel, mit ganz vielen Möglichkeiten und unterschiedlichen Wegen, um bei ein und derselben Fragestellung ans Ziel zu kommen. Neben dem Umstand, dass Menschen sich zudem unterscheiden.

„Wenn man also versuchen will, wirklich zu verstehen, wie diese Zellen interagieren, dann hat man schnell das Problem, dass man sehr, sehr viele Daten hat. Ohne Jupiter könnten wir solche Modelle nicht rechnen und nicht machen,“ betont die 62-jährige Wissenschaftlerin.

Krankheiten im Vorhinein erkennen

Um derartig komplexe Probleme in Wissenschaft, Technik und Forschung zu lösen, werden bei JUPITER sogenannte Rechenknoten eingesetzt. Diese Knoten können parallel arbeiten und die Arbeitslasten verteilen, um Simulationen, mathematische Modellierung und Datenanalyse zu beschleunigen. Dadurch wird eine enorme Rechenleistung erzielt.

Jahrzehntelang in Sisyphusarbeit Gehirnbereiche mit ihren Zellen erforschen, einen möglichst vollständigen Atlas erstellen und diesen seit Januar 2024 über die europäische digitale Plattform „EBRAINS“ der weltweiten Forschung kostenlos zur Verfügung stellen, um beispielsweise degenerative Erkrankungen von Zellen schon im Vorhinein zu erkennen - „das alleine“ sei längst nicht das Ende der Fahnenstange, sagt Katrin Amunts.

„Wie viele und welche Zellen müssen miteinander verschaltet sein, damit Zuversicht oder Angst entsteht? Warum haben wir ein Bewusstsein und wie ist es entstanden?“, fragt die Spitzenforscherin: „Das Gehirn hat eine schier unvorstellbare Zahl an Verbindungen und unterschiedlichen Zuständen, die es einnehmen kann.“ Es gäbe noch so unendlich vieles zu erkennen bei der Kartierung des Ichs.