Ein Rückblick verrät die Rolle der Kölner Straßenbahn um 1917. Da das Militär die Pferde brauchte, wurde die Straßenbahn zum Transport vieler Dinge genutzt.

Blick ins ArchivWie die Kölner Straßenbahn um den Ersten Weltkrieg genutzt wurde und Fahrerinnen um ihren Lohn kämpften

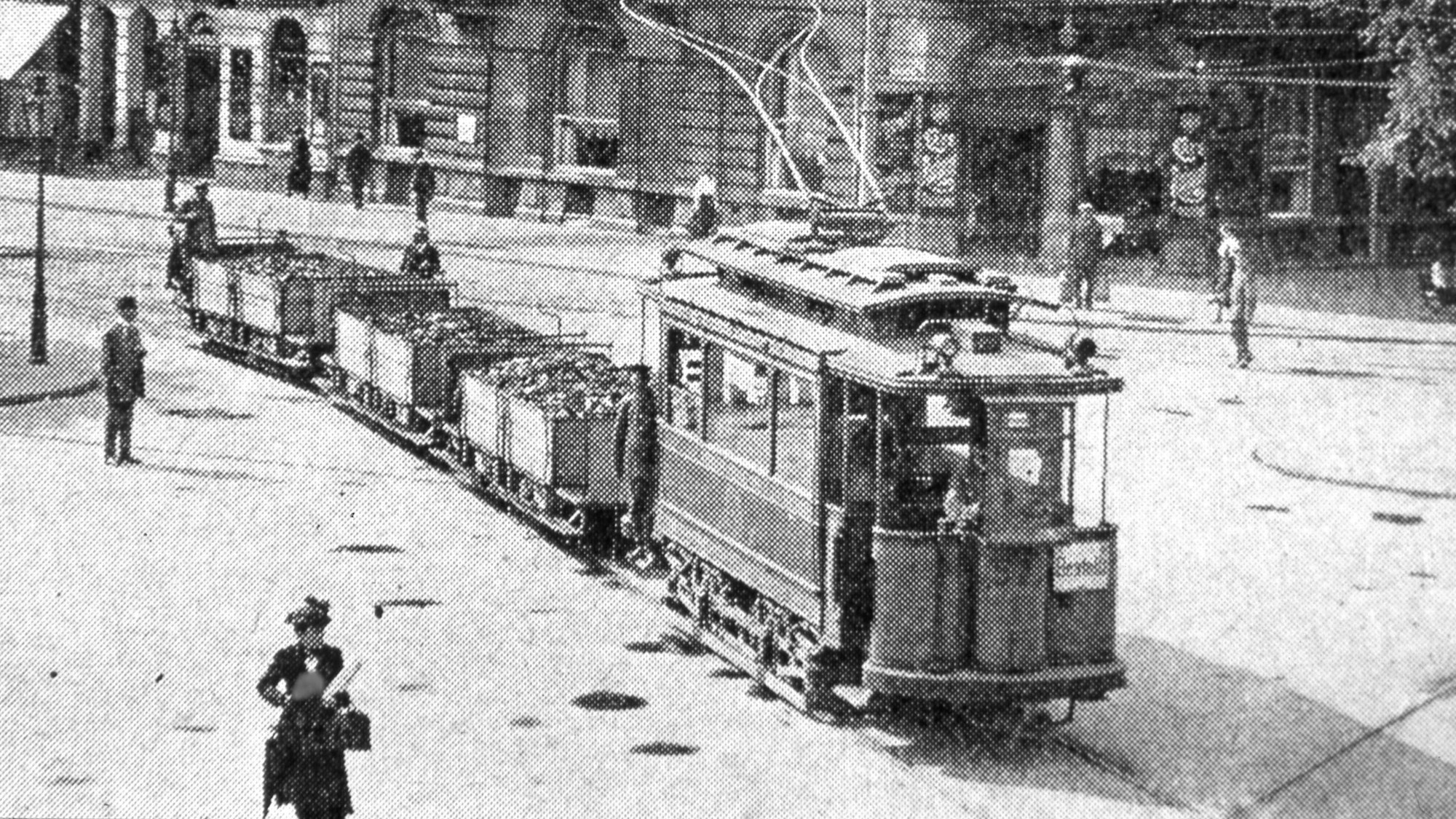

Eine Straßenbahn zieht Waggons mit Briketts am Rudolfplatz/Ecke. Hohenzollernring

Copyright: Klaus Ruhkopf/KVB Archiv

Eine Straßenbahn zieht Briketts über den Rudolfplatz. Dieser Anblick war den Kölnern während des Ersten Weltkriegs (und auch einige Jahre danach) keineswegs fremd. Zur Versorgung der Bevölkerung transportierten die Kölner Bahnen allein 1917/1918 rund 110.000 Tonnen Braunkohle größtenteils aus der Umgebung zu öffentlichen Ausgabestellen oder Großbetrieben in Köln. Auch Verwundete, Gefangene, Munition und Soldaten waren zwischen 1914 und 1918 massenhaft auf Schienen unterwegs, wobei der übliche zivile Verkehr nicht vernachlässigt werden durfte. „Alles, was verfügbar war an Fahrzeugen, wurde herangezogen“, sagt Andreas Gálffy vom Verein „Historische Straßenbahn Köln“.

Das Militär brauchte die Pferde zum Transport

Pferdefuhrwerke waren eher nicht mehr verfügbar, beanspruchte doch das Militär die Tiere. Deshalb ging auch die Verteilung von Kartoffeln auf die Schiene über. Dieses wichtige Lebensmittel verschwand nach dem strengen Winter 1916/1917 jedoch zunehmend vom Speiseplan der Kölner. „Neben der weiteren Verknappung von Brennmaterial sanken die Nahrungsmittelzuteilungen dramatisch“, heißt es in der Chronik der Kölner Verkehrs-Betriebe. Im Juni 1917 wurde die Versorgung mit Kartoffeln sogar komplett eingestellt. Als Ersatz gab es Steck- und Runkelrüben.

Die Stelle am Hohenzollernring heute

Copyright: Dirk Borm

Bei der Bahn auf dem Rudolfplatz handelt es sich laut Andreas Gálffy um ein Exemplar der allerersten elektrischen Fahrzeug-Generation, die in Köln ab 1901 im Einsatz war und es rund 30 Jahre lang blieb. 16 Fahrgäste fanden auf den beiden Längsbänken Platz. Allerdings ging es so beengt zu, dass 1906 „Damen mit ungeschützten Hutnadeln“ von der Fahrt ausgeschlossen wurden. Fahrer und Schaffner hatten es noch ungemütlicher: Auf den offenen Führerplattformen waren sie dem Wetter schutzlos ausgeliefert.

Alles zum Thema Kölner Verkehrs-Betriebe

- „Keine Dönerbude“ KVB startet Kampagne für Essensregeln in Bus und Bahn

- Stadtbahn-Ausbau Grünes Licht für Provisorium auf der Kölner Ost-West-Achse

- Ersatzbusse im Einsatz Stellwerk verursachte Störung der KVB-Linie 16

- Köln Hauptbahnhof Stellwerk geht nicht in Betrieb – Trotzdem fährt zehn Tage lang nur die S-Bahn

- Zweistufige Erhöhung im Rheinland Tickets für Bahn und Bus werden teurer – Alle Infos zum neuen Tarif

- Neues Stellwerk Kölner Hauptbahnhof wird im November für zehn Tage gesperrt

- Orientierung und Sichtbarkeit Haltestelle „Innere Kanalstraße“ in Ehrenfeld soll umbenannt werden

Kölner Straßenbahnerinnen setzten sich durch

Weil viele männliche Beschäftigte Kriegsdienst leisten mussten, wurden immer mehr Frauen bei den städtischen Bahnen eingesetzt. Sie arbeiteten als Schaffnerinnen, Fahrerinnen oder als Wagenputzerinnen, verdienten aber weniger als die Männer. Ab dem Frühjahr 1917 protestierten sie gegen ihre Arbeitsbedingungen und gingen im Juni des Jahres sogar in einen dreitägigen Ausstand. Das öffentliche Leben in Köln stand für kurze Zeit still. Erst nach einer Einigung, die den Straßenbahnerinnen mehr Geld und politische Teilhabe verschaffte, nahm es wieder Fahrt auf.

Die kriegsbedingten Probleme rissen dennoch nicht ab. Ab dem Frühjahr 1918 kam es zu Luftangriffen auf Köln. „Bei drohenden Luftangriffen musste auf der Strecke gehalten werden“, so die KVB-Chronik: „Dabei wurde den Fahrgästen das Verlassen der Wagen freigestellt, um sich in Sicherheit zu bringen.“ Offenbar nahmen nicht alle die Gefahr ernst: An Pfingstsamstag 1918 wurde auf dem Rothgerberbach eine Bahn von einer Bombe getroffen, wobei vier Fahrgäste getötet wurden.