Der Kölner Zoo wird in diesem Jahr 165 Jahre alt. In unserer Serie „Zoo-Geschichten“ zeichnen wir die Entwicklung des Tierparks nach.

Zoo-GeschichtenAls die Affeninsel im Kölner Zoo eingerichtet wurde

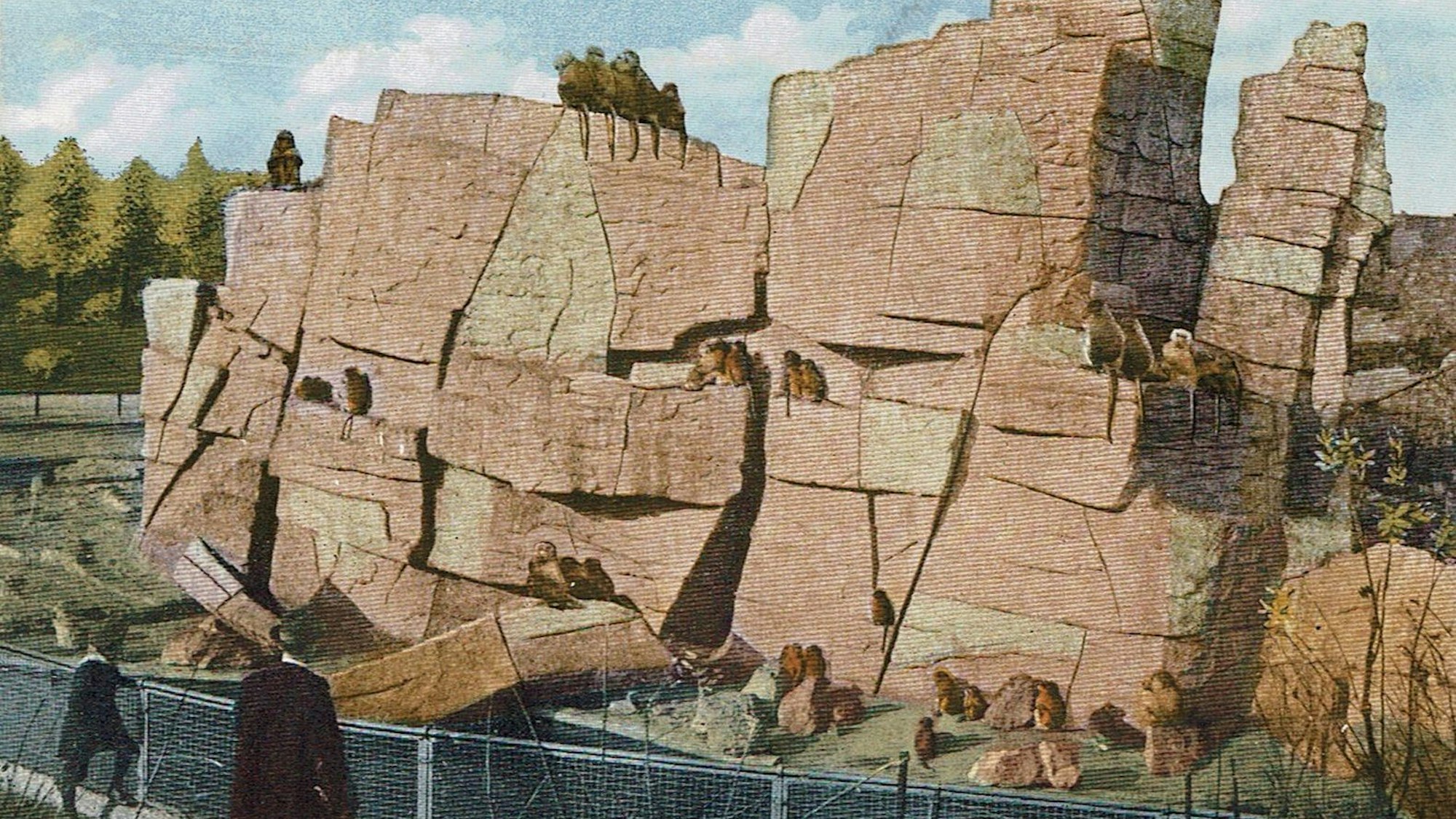

1914 zogen etwa 150 Mantelpaviane auf der Affeninsel ein.

Copyright: Sammlung Brokmeier, Kölnisches Stadtmuseum/Archiv Kölner Zoo

Dunkle Wolken ziehen heran. Doch noch geht es dem Kölner Zoo gut. 662 Tierarten können im Jahr 1913 bestaunt werden, das ist etwa das Doppelte wie noch im Jahr 1888. Die Einnahmen sprudeln. Im Nordosten wird die Anlage zum dritten Mal erweitert. Und der Stammheimer Weg gehört jetzt ebenfalls zum Zoogelände. Zu den neuen Attraktionen zählt ein Gehege, dessen umtriebige Bewohner noch heute die Besucher begeistern.

Auf der Affeninsel mit künstlichen Felsen sind ab 1914 etwa 150 Mantelpaviane zu Hause, die sich vor Publikum heftig streiten, begatten oder innig lausen. Es handelt sich um eine Freianlage, die nur durch einen Wassergraben und eine Mauer vom Publikum getrennt ist. Das neuartige Konzept stammt von Carl Hagenbeck, der in seinem Hamburger Tierpark erstmals Landschaften anlegen ließ, in denen sich die Tiere frei bewegen konnten. Gitterstäbe gibt es hier nicht mehr, stattdessen sorgen Gräben für den nötigen Abstand.

Die Landschaft besteht aus bis zu zehn Meter hohen künstlichen Felsen

Die Felsformationen sind bis zu zehn Meter hoch. Im Inneren befinden sich Käfige und Funktionsräume. Tierpfleger gelangen durch einen Tunnel unterhalb des Wassergrabens hinein, währenddessen müssen die nicht ungefährlichen Paviane draußen bleiben. „Das neueste Zugstück unseres Zoologischen Gartens, die Affeninsel, gibt Gelegenheit, ein Affenvolk fast unter den gleichen Bedingungen zu beobachten, wie sie sich ihm in der Freiheit bieten“, schrieb die Kölnische Zeitung im Mai 1914: „Wenigstens aber erweckt das Fehlen jedes der Betrachtung hinderlichen Drahtnetzes oder Gitters im Besucher in vollkommener Weise diese Illusion.“

Alles zum Thema Kölner Zoo

- Kölner Zoo Shop 15% Rabatt auf alle Zooshop-Artikel

- Mehr als 100 Arten Als Insekten im Kölner Zoo ihr eigenes Haus bekamen

- Fast 35 Grad in Köln So gehen die Tiere im Kölner Zoo mit der Hitze um

- Einschläferung aus Fürsorge Drei Tigerjunge im Zoo Leipzig nach Abwendung der Mutter eingeschläfert

- Zoo-Geschichten aus 165 Jahren Wie der Kölner Zoo im 19. Jahrhundert Hochwasser bekämpfte

- Zoo-Geschichten Als die Seelöwen in Köln einzogen

- Speed-Dating und Tier-Romantik Singles suchen im Kölner Zoo nach Liebe – „Wo sind die Männer?“

Der Berichterstatter beschreibt detailliert manch „übermütige Neckereien“ und die Hierarchien bei der Nahrungsaufnahme. In diesem Punkt gebe es einen großen Unterschied zur freien Wildbahn: „Während in der Freiheit die Hauptbeschäftigung der Tiere darin bestehen dürfte, ihre Nahrung zu suchen, besteht sie hier nur darin, die ihnen reichlich zufallende zu verzehren.“ Es handele sich gewissermaßen um einen „Staat von Rentenempfängern“.

Zu den Neuheiten in der neuen Zoowelt zählen auch eine Eisbärenklippe, ein Freigehege für Gebirgstiere und riesige Flug- und Raubvogelkäfige. Doch für lange Zeit wird es die letzte Erweiterung gewesen sein. Im Sommer 1914, nur wenige Tage später, beginnt der Erste Weltkrieg. Schwierige Zeiten für den Kölner Zoo brechen an.