Der alte Glanz ist ab, aber die Kunststadt Köln schreibt auch im neuen Jahrtausend die schönsten Geschichten. Über die Jahre 2000 bis 2025.

Köln als KunststadtFür den Spott ist schon gesorgt

Der Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi umarmt seine Ehefrau Helene Beltracchi beim Prozess vor dem Kölner Landgericht.

Copyright: Peter Rakoczy

Selbst seriöse Wissenschaftler können sich der kalendarischen Zahlenmagie nicht entziehen. Es gibt zwar keinen vernünftigen Grund, warum sich der Fluss der Ereignisse nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten sichten sollte, aber das hat die wenigsten Historiker daran gehindert, Bücher etwa über das 19. Jahrhundert oder die „Sixties“ zu verfassen – die erfindungsreiche katholische Kirche feiert seit 1475 alle 25 Jahre ein Jubeljahr. In diesem Sinne blicken auch wir auf das erste Viertel des jungen Jahrhunderts zurück. Was haben die Jahre 2000 bis 2025 des Kölner Kulturlebens ausgemacht? Welcher Geist wehte durchs silberne Quartal? In der Auftaktfolge unserer Sommerserie schauen wir auf Künstler, Kunsthandel und Museen.

Am 1. November 2000 trat Kasper König seine Stelle als Direktor des Museums Ludwig an

Das Jahrtausend begann für die Kunststadt Köln verheißungsvoll: Am 1. November 2000 trat Kasper König seine Stelle als Direktor des Museums Ludwig an. In den zwölf Jahren, in denen er das erste Haus der Stadt führte, gab es rund 140 Ausstellungen, darunter sagenhaft erfolgreiche (Edward Hopper, Gerhard Richter), viele aufregende und einige, mit denen König in Deutschland und Europa weitgehend unerforschte Kontinente nach Köln brachte. So holte er Comic-Künstler wie Art Spiegelman ins Museum, zeigte mit „Das achte Feld“ eine große Ausstellung über die „heimliche“ Geschichte der queeren Kunst und übte sich für „Remembering Forward“ über die Malerei der australischen Aborigines erfolgreich in hoher Diplomatie.

Für die war er ansonsten weniger bekannt. Sein schnoddriger Tonfall kam in Köln nicht bei allen gleich gut an, und als er für die „Achte Feld“-Ausstellung mit Wolfgang Tillmanns explizitem Blick unter einen Schottenrock werben wollte, musste er sich sogar zensieren lassen. Als er 2012 dann feierlich verabschiedet wurde, hatten ihn längst alle lieb gewonnen. Das war der Preis des Erfolgs, und Kasper König, der wohl lieber ein Störenfried geblieben wäre, zahlte ihn mit schallendem Gelächter. Seinen Nachfolger führte König persönlich in Köln ein – Philipp Kaiser kam aus Los Angeles, blieb aber aus persönlichen Gründen nur etwas mehr als ein Jahr. Auf seine überstürzte Abdankung folgte im Jahr 2015 aber kein Bettelmann, sondern mit Yilmaz Dziewior ein Garant für Kontinuität - sein Vertrag wurde bis ins Jahr 2032 verlängert.

Alles zum Thema Gerhard Richter

- Ausstellung Das Museum Morsbroich in Leverkusen öffnet seine Schatzkammer

- Viele Veedel, drei Wahlmuster Wie Köln politisch tickt und warum Hahnwald heraussticht

- 1700 Jahre Glaubensgeschichte Kölns Domforum präsentiert Ausstellung mit kirchlicher Kunst

- Leon Kahane Von richtigem und falschen Gedenken an die Shoah

- Jeans Palast, Gummi Grün, Feldhaus Diese Kölner Traditionsgeschäfte sind geschlossen, aber unvergessen

- „Lange gewünscht“ Kölns berühmteste Dom-Ecke sorgt bei „Bares für Rares“ für Furore

- Kurzfilmtage Oberhausen Gerhard Richter gibt ein Gastspiel aus der KI

Kasper König in seiner letzten Ausstellung im Kölner Museum Ludwig

Copyright: Stefan Worring

Während die Direktoren kamen, traten immer mehr Galeristen und Künstler die Flucht in die Hauptstadt an. Lange war Köln die Brücke nach New York gewesen, um das Jahr 2000 schien Berlin für den Kunsthandel das deutsche New York zu sein. Dem Lockruf der sexy Armut folgten etliche Kölner Galerien, und auch der Art Cologne, älteste Kunstmesse der Welt, liefen zusehends die Sammler und Aussteller davon. In einer Panikreaktion wurde 2007 die erste und letzte Art Cologne in Palma de Mallorca veranstaltet – 2008 kam Daniel Hug als Retter der Kunstmesse nach Köln. Allerdings war auch er gegen die Aschewolken machtlos, die der isländische Vulkan Eyjafjallajökkul im März 2010 geschäftsschädigend in die Flugbahn von New York nach Köln schleuderte.

Anfang der 2000er Jahren lebten drei der wichtigsten deutschen Künstler in Köln: Gerhard Richter, Rosemarie Trockel und Sigmar Polke. Während Richter in seiner ruhigen eigenen Welt blieb, war Polke auch in nicht mehr ganz so jungen Jahren der wilde Ironiker der Kunstwelt – und hielt stets Kontakt zu höheren Wesen. Die riefen ihn verfrüht zu sich; Polke starb im Alter von 69 Jahren am 10. Juni 2010 in Köln.

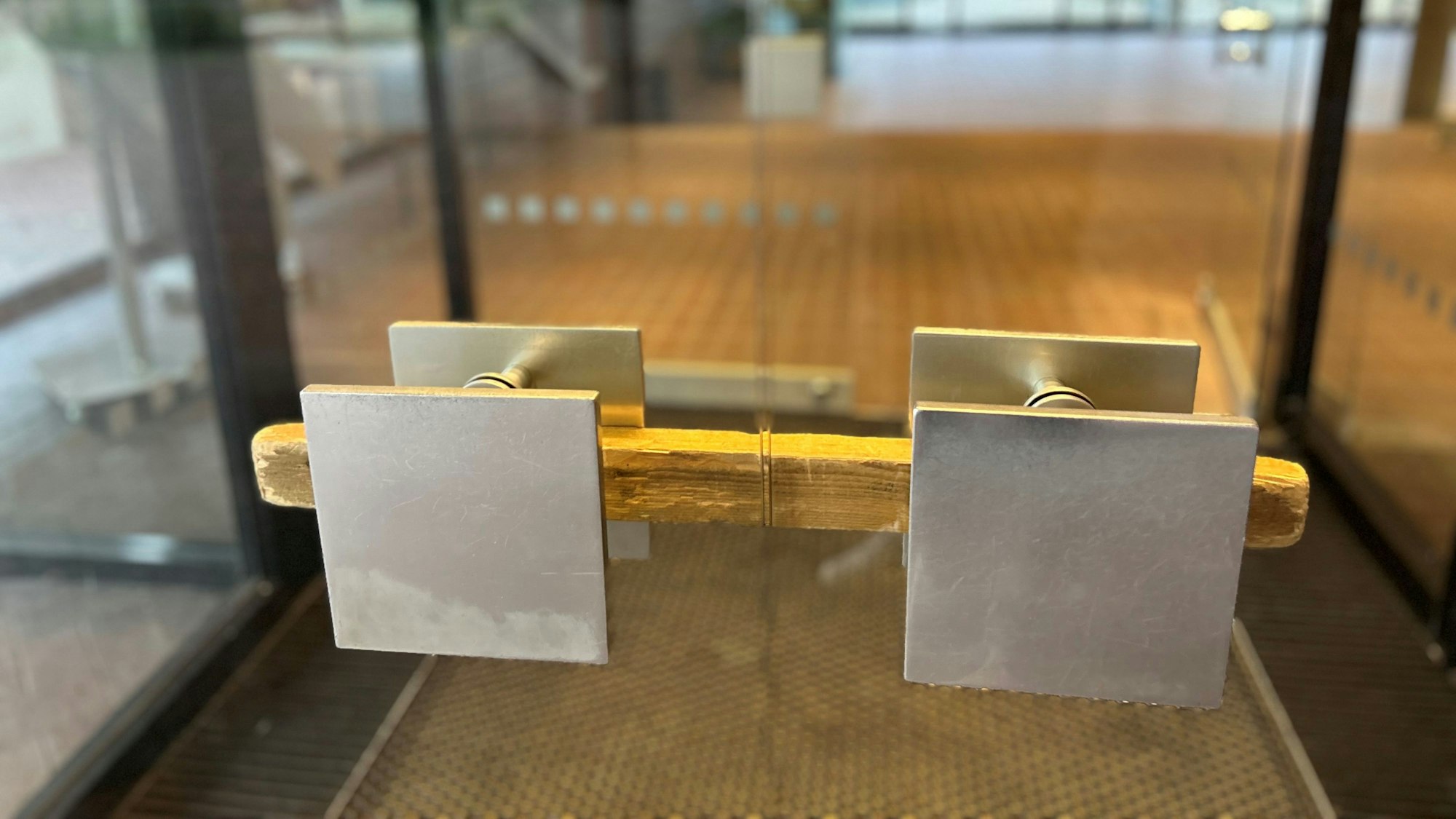

Nach dem Einbruch verriegelte eine Holzlatte den Haupteingang zum Museum für Ostasiatische Kunst.

Copyright: Tim Stinauer

Sein Studienfreund Gerhard Richter entwarf 2007 ein Fenster für Kölner Dom und erntete dafür Kritik vom Erzbischof; Joachim Kardinal Meisner sah in den kunstreligiösen 11.500 farbigen Glasquadern eine unliebsame Konkurrenz der eigenen Religion. Für die Mehrzahl der Gläubigen und Besucher ist das Richter-Fenster hingegen ein weiterer Mosaikstein im prachtvollen Ensemble des Weltkulturerbes. Als Kölner Ehrenbürger hat Richter anders als Rosemarie Trockel keinen Koffer in Berlin. Die Weltkünstlerin mit den Herdplatten gab 2016 ihre durch einen Brand in Mitleidenschaft gezogene Hahnwald-Villa auf – kurzfristig wurde das Anwesen für einen Millionenbetrag annonciert.

Der Glanz der 1980er und 1980er Jahre ist mittlerweile etwas abgeblättert. Aber die Kunststadt Köln lebt keinesfalls allein vom alten Ruhm und hat etwa mit David Ostrowski und den Brüdern Gert und Uwe Tobias neue Kunststars hervorgebracht. Auch die lokalen Auktionshäuser sind weiterhin potent, und die Art Cologne ist immerhin der Platzhirsch unter den deutschen Kunstmessen. Mit Gisela Capitain, Thomas Zander, Karsten Greve, Nagel/Draxler und Daniel Buchholz sind weiterhin Galerien von Weltrang in Köln präsent, auch wenn sie die großen Geschäfte wohl überwiegend auswärts machen. Und die legendären rheinischen Sammler sterben in Köln ebenfalls nicht aus.

Für Schlagzeilen ist die Stadt Köln ohnehin immer gut

Für Schlagzeilen ist die Stadt ohnehin immer gut – und sei es im Vermischten. Am 13. September 2023 brachen Diebe ins Kölner Museum für Ostasiatische Kunst ein und stahlen neun historische Objekte im Wert von 1,3 Millionen Euro. Von Beute und Tätern fehlt bis heute jede Spur, dafür mangelte es angesichts der dürftigen (oder jedenfalls verbesserungswürdigen) Sicherheitsmaßnahmen nicht an Spott. Wie Hohn klingt zudem, dass die Stadt die ausgezahlte Versicherungssumme nicht dem Museum überließ, sondern sich in die eigene Tasche steckte.

Der prominenteste Eintrag in die jüngere Kölner Kriminalstatistik gebührt jedoch dem „Meisterfälscher“ Wolfgang Beltracchi. Gemeinsam mit seiner Ehefrau und weiteren Komplizen schleuste er über Jahre hinweg falsche Gemälde in den Kunstmarkt und löste den größten Kunstskandal der Nachkriegszeit aus – der Schwindel flog wegen eines beim Kölner Auktionshaus Lempertz versteigerten Gemäldes auf. Der Prozess am Landgericht Köln war ein Medienereignis, 2011 wurde die Fälscherbande zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Auch die Resozialisierung der Betrüger geschah am Ort des Verbrechens: Der Kölner Regisseur Arne Birkenstock drehte unter tätiger Mithilfe des Ehepaars den Dokumentarfilm „Die Kunst der Fälschung“. Beltracchis Erklärung seiner Taten klang ohnehin nach kölscher Lebensart: „Ich war ja sehr jung, und es war eine lockere Zeit. Dann wächst man da so rein, verkauft mal ein Bildchen auf dem Flohmarkt. Das geht dann viele Jahre immer gut, und man denkt gar nicht mehr darüber nach, dass das vielleicht mal nicht mehr gutgehen könnte.“