Kunstraube, die Museen und Ermittler bis heute erschüttern – von Köln über Paris bis Dresden, mit verschwundenen Millionenwerten.

Nach Louvre-Einbruch11 spektakuläre Kunstraub-Fälle, die bis heute nachwirken

Auch die weltberühmte „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci wurde schon einmal gestohlen. (Archivbild)

Copyright: IMAGO/opale.photo

In Paris hat sich am 19. Oktober 2025 ein spektakulärer Juwelendiebstahl im Louvre ereignet. Maskierte Täter haben dabei acht wertvolle Schmuckstücke aus der Sammlung der französischen Kronjuwelen gestohlen. Dieser spektakuläre Raub ist kein Einzelfall. Immer wieder gelingt es Tätern, an Wachpersonal, Sensoren und Panzerglas vorbeizukommen.

Manchmal verschwinden Meisterwerke für immer, manchmal tauchen sie Jahre später in Kellern oder Bauernhöfen wieder auf. Andere Fälle werden erst entdeckt, wenn Inventuren Lücken offenlegen oder Insider auspacken. Die Motive reichen von klassischer Hehlerware bis zum Einsatz als Erpressungspfand in der Unterwelt. Diese elf Fälle zeigen, wie verletzlich selbst die bestgeschützten Kunstschätze sind.

Domschatzraub, Köln 1975

Mitten in der Nacht zum 2. November 1975 dringen Täter in die Schatzkammer des Kölner Doms ein und nehmen kostbare liturgische Gold- und Silberarbeiten an sich. Kelche, Reliquiare und Behältnisse aus dem sakralen Kernbestand verschwinden spurlos aus den gesicherten Vitrinen. Der Einbruch wird erst am nächsten Morgen entdeckt. Zwei Jahre nach der Tat konnten die jugoslawisch-stämmigen Diebe ermittelt und hinter Gitter gebracht werden.

Die Kölner Domschatzkammer. (Archivbild)

Copyright: Martina Goyert

Domraub und Kunstdiebstahl sind in Köln kein Ausnahmephänomen. Immer wieder richten sich Täter gegen die Sammlungen der Stadt. 2001 traf es das Stadtmuseum, 2004 verschwand ein Gemälde aus dem Wallraf-Richartz-Museum. Und der jüngste Schock liegt kaum zwei Jahre zurück: Im September 2023 drangen Unbekannte in das Museum für Ostasiatische Kunst ein und wurden fündig.

Kunstraub im Isabella-Stewart-Gardner-Museum, Boston 1990

Leerer Rahmen des gestohlenen Gemäldes „Eine Dame und ein Herr in Schwarz“ von Rembrandt im Isabella Stewart Gardner Museum, Boston (USA). (Archivbild)

Copyright: IMAGO/glasshouseimages

Am Morgen nach St. Patrick’s Day klingeln zwei Männer in Polizistenuniform an der Museumstür – sie werden eingelassen. Innerhalb von 81 Minuten reißen die Täter Meisterwerke von Rembrandt, Vermeer, Degas und Manet aus den Rahmen. Wert: rund 500 Millionen Dollar, bis heute der größte ungelöste Kunstraub der Geschichte.

Trotz FBI-Fahndungen und Kopfgeld bleibt jedes Werk verschwunden. Die leeren Rahmen hängen noch heute an den Wänden. Die vierteilige Netflix-Dokumentation „Der größte Kunstraub der Geschichte“ von 2021 hat sich dem Fall angenommen.

Mona-Lisa-Entführung aus dem Louvre, Paris 1911

Heute fast undenkbar, 1911 jedoch ein relativ leichtes Unterfangen: Ein Handwerker, der am Louvre arbeitet, nimmt das weltberühmte Bild einfach von der Wand – zunächst bemerkt es niemand. Erst als ein Maler vor der leeren Fläche steht, löst ein Museumswärter Alarm aus.

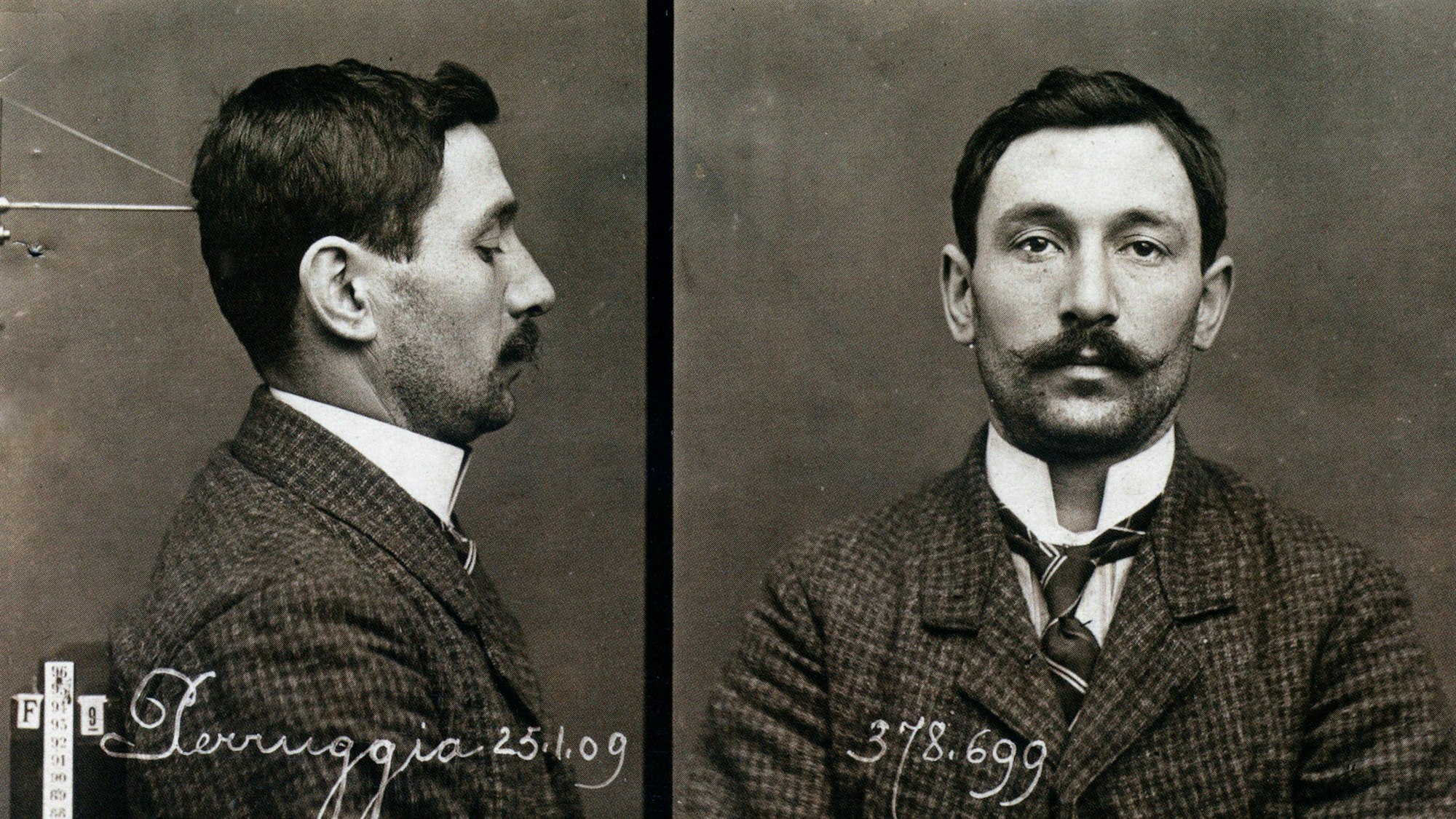

Vincenzo Peruggia, der 1911 die Mona Lisa aus dem Louvre stahl – hier auf einem Polizeifoto vom 25. Januar 1909. (Archivbild)

Copyright: IMAGO/Bridgeman Images

Zwei Jahre lang ist das berühmteste Frauenporträt der Welt verschwunden. Der Dieb Vincenzo Peruggia versucht das Werk in Florenz zu verkaufen und fliegt auf. Er wird zu einer kurzen Haftstrafe verurteilt und lebt später wieder unbehelligt als Handwerker. Der spektakuläre Raub trägt erst zur globalen Ikonisierung der Mona Lisa bei. Heute hängt sie hinter Panzerglas, wird streng bewacht und gilt als faktisch unstehlbar.

Diebstahl von Munchs „Der Schrei“, Oslo 2004

Maskierte Männer stürmen am helllichten Tag ins Munch-Museum, bedrohen Personal und Besucher und greifen nach den Gemälden „Der Schrei“ und „Madonna“. Unter Waffengewalt flüchten sie Richtung Auto, die Stadt schaut zu – Minuten später sind sie weg. Die Werke tauchen erst Jahre später stark beschädigt wieder auf. Norwegen erlebt eine nationale Kultur-Schockwelle.

Besucher halten sich in einem Saal der Nationalgalerie in Oslo auf, in dem Edvard Munchs „Der Schrei“ hängt. (Archivbild)

Copyright: dpa

Später wurden mehrere Täter im Zusammenhang mit dem Munch-Raub von 2004 festgenommen und verurteilt. Bereits 1994 war eine andere Version von „Der Schrei“ aus der norwegischen Nationalgalerie entwendet worden; das Bild konnte nach drei Monaten sichergestellt werden, die Täter erhielten Haftstrafen.

Raub eines Van Goghs aus dem Singer Laren, Niederlande 2020

Der Kunstdetektiv Arthur Brand zeigt das Gemälde „Der Pfarrgarten von Nuenen im Frühjahr“ von Vincent van Gogh aus dem Jahre 1884. (Archivbild)

Copyright: picture alliance/dpa/Arthur Brand

Mit einem Vorschlaghammer zerschlägt ein maskierter Täter die gläserne Eingangstür des Museums Singer Laren. Innerhalb weniger Sekunden reißt er ein ausgeliehenes Frühwerk von Vincent van Gogh aus der Wand und verschwindet im Dunkel. Der Raub des Gemäldes „Der Pfarrgarten von Nuenen im Frühjahr“ ereignet sich während des ersten Corona-Lockdowns. Das Bild bleibt monatelang verschwunden und taucht erst 2023 in der Unterwelt wieder auf – unter massiver polizeilicher Druckkulisse.

Mafia-Schmuggelnetz in Basel, Schweiz 2001

Bei einer Razzia 2001 in Basel wird ein von einem italienischen Staatsbürger betriebener illegaler Antikenhandel aufgedeckt. Rund 6000 archäologische Fundstücke aus illegalen Grabungen in Italien werden beschlagnahmt. Die Ermittlungen zeigen, dass die Objekte aus Plünderungen stammen.

Apulische Prachtvasen aus Italien in einer Museumsvitrine – solche antiken Keramiken stehen exemplarisch für die Kunstobjekte, die im Zuge des Basler Antikenhandels sichergestellt wurden. (Archivbild)

Copyright: picture alliance/dpa

Spuren führen zu einem weitreichenden Netzwerk der ’Ndrangheta, das gestohlene Kunst zur Geldwäsche nutzt. In der Schweiz werden Tausende Dokumente gefunden, die Verbindungen zu Mafia-Mitgliedern belegen. Die Schweiz gibt die Raubkunst schrittweise an Italien zurück. Unter anderem aufgrund dieses Falls wird 2005 das Gesetz über den internationalen Kulturgütertransfer erlassen.

Kunstraub aus dem Kunsthal Rotterdam 2012

In der Nacht zum 16. Oktober 2012 dringen rumänische Diebe in die Kunsthal Rotterdam ein und stehlen sieben Meisterwerke, darunter Arbeiten von Picasso, Monet und Matisse. Der Raub zählt zu den größten in der niederländischen Kunstgeschichte und sorgt weltweit für Schlagzeilen. Anfang 2013 werden die Täter in Rumänien verhaftet.

Direktorin Emily Ansenk und Stiftungschef Willem van Hassel informieren in Rotterdam über den Diebstahl von sieben Meisterwerken, darunter Werke von Picasso, Matisse, Monet und Gauguin. (Archivbild)

Copyright: picture alliance / dpa

Im Zuge der Ermittlungen erklärt die Mutter eines Täters, sie habe die Bilder im Ofen verbrannt, um Beweise zu vernichten – seither gelten die meisten Werke als verloren. Die Beteiligten werden zu Haftstrafen und zu Schadenersatz verurteilt. Der Fall endet mit dem unwiederbringlichen Verlust von Kunstwerken von unschätzbarem Wert.

Raubüberfall auf das Nationalmuseum, Stockholm 2000

Im Dezember 2000 überfallen schwer bewaffnete Männer das Nationalmuseum in Stockholm und rauben drei Gemälde von Renoir und Rembrandt, darunter ein Selbstporträt des Niederländers. Die Täter bedrohen Besucher und Personal, greifen die Werke ab und fliehen mit einem Motorboot. Zeitgleich gehen auf Zufahrtsstrecken brennende Autos und Sprengsätze hoch, um die Polizei zu blockieren.

Polizisten suchen im Jahr 2000 am Kai von Södra Hammarbyhamnen in Stockholm nach dem Fluchtboot, mit dem bewaffnete Räuber am Nationalmuseum drei Gemälde von Rembrandt und Renoir entkommen sein sollen.

Copyright: picture-alliance / dpa

In den folgenden Jahren gelingt es Ermittlern im In- und Ausland, alle drei Bilder zurückzuholen: Der Renoir „Gespräch“ taucht bei einer Drogenrazzia auf, Rembrandts Selbstporträt und der Renoir Pariserin werden in einer FBI-Operation sichergestellt. Mehrere Täter werden festgenommen und verurteilt. Der Fall gilt als seltenes Beispiel eines vollständig rückgängig gemachten Kunstraubs.

Bewaffneter Blitzraub in Verona, Italien 2015

Kurz vor Museumsschluss am 19. November 2015 schlagen bewaffnete Räuber im Castelvecchio in Verona zu: In wenigen Minuten reißen sie 17 Gemälde an sich, darunter Werke von Tintoretto und Rubens, und verschwinden. Der Schaden liegt bei etwa 15 Millionen Euro. Später zeigt sich, dass ein Wachmann und weitere Mitarbeiter als Komplizen beteiligt sind.

Der damalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko (r) übergibt Italiens Kulturminister Dario Franceschini Ende 2016 17 Altmeister-Gemälde zurück, die 2015 aus dem Museum Castelvecchio in Verona gestohlen wurden. (Archivbild)

Copyright: picture alliance / Chigi Palace / Handout/CHIGI PALACE PRESS OFFICE/dpa

Im Mai 2016 taucht die gesamte Beute in der Ukraine auf und wird sichergestellt. Nach der Restaurierung kehren die Bilder im Dezember 2016 nach Verona zurück. Die Täter werden zu Haftstrafen verurteilt – ein weiterer seltener Fall, in dem die gesamte Beute sichergestellt werden kann.

Interner Diebstahl statt Raub, British Museum, London 2023

Kein Einbruch, sondern langsames Ausschlachten von innen: Im August 2023 wird bekannt, dass im British Museum über Jahre hinweg interne Diebstähle stattgefunden haben. Unkatalogisierte Artefakte, darunter antiker Schmuck und Edelsteine, verschwinden nach und nach. Der Kurator Peter Higgs wird entlassen, gegen ihn laufen rechtliche Schritte.

Das British Museum in London steht seit Bekanntwerden jahrelanger interner Diebstähle von Artefakten im Zentrum eines umfassenden Kulturskandals.

Copyright: picture alliance/dpa/PA Wire

Teile der Taten fliegen auf, weil Objekte über eBay verkauft werden und dadurch eine unabhängige Untersuchung ausgelöst wird. In der Folge tritt Museumsdirektor Hartwig Fischer zurück, der Ruf des Hauses erleidet schweren Schaden. Einige der gestohlenen Objekte tauchen später wieder auf.

Grünes Gewölbe, Dresden 2019

Noch vor Tagesanbruch im November 2019 klettern maskierte Männer des Berliner Remmo-Clans durch ein aufgesägtes Fenstergitter in das Grüne Gewölbe in Dresden. Sekunden später splittert Glas: Die Täter schlagen eine Vitrine ein und reißen Juwelen und Diamantgarnituren von unschätzbarem Wert heraus, alles im Zusammenspiel mit einer zuvor manipulierten Stromversorgung.

Die bei einem Einbruch beschädigte Vitrine im Juwelenzimmer im Historischen Grünen Gewölbe im Dresdner Schloss der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). (Archivbild)

Copyright: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Der Coup ist minutiös geplant, die Flucht läuft wie auf Schienen. Zwar werden Clanmitglieder verurteilt und ein Teil der Beute taucht wieder auf, doch wertvolle Stücke gelten bis heute als verloren. Die Bilder der zersplitterten Vitrinen werden zu einem Symbol des modernen Kunstraubs.