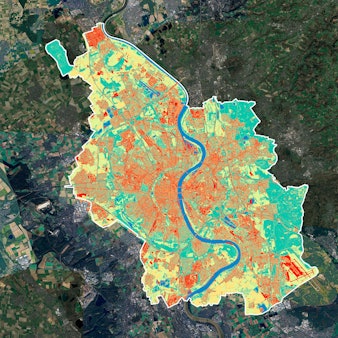

Versiegelte Flächen in Köln führen dazu, dass im Sommer Hitzeinseln entstehen und bei Starkregen das Wasser nicht genug versickern kann.

Starkregen und HitzeinselnWarum Uni Köln und Studierendenwerk kahle Gebäude ohne Grün bauen

Das Servicehaus vom Studierendenwerk an der Universitätsstraße 14 wird seit Dezember 2024 genutzt. Bis auf ein paar Bäume gibt es kaum Grün und nur versiegelte Fläche rund um den Bau.

Copyright: Alexander Schwaiger

Im Sommer heizen sich Städte besonders dort auf, wo Beton und Asphalt dominieren und es wenig Bäume gibt: in der City. Versiegelte Flächen verhindern auch das Versickern von Wasser bei besonders starken Regenfällen, wie wir sie zum Herbstbeginn in Köln und der Region gesehen haben. Die Folge: Überschwemmungen können eintreten, die Kanalisation überlastet werden. Absorbiert ein entsiegelter Boden jedoch Regenwasser, profitieren sowohl die Bäume während Dürreperioden als auch die Luftqualität.

Rund 50 Prozent der Flächen in Köln sind versiegelt. Zum Vergleich: In Düsseldorf sind es 44,5 Prozent, in Dortmund 42,9 Prozent. Den Versiegelungsgrad von Städten führte die Deutsche Umwelthilfe in ihrem jüngst veröffentlichten „Hitze-Check“ auf (wir berichteten). Es besteht also weiter Handlungsbedarf, um das städtische Klima zu verbessern – ein erklärtes Ziel der Lokalpolitik. Vorbildfunktion bei Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel mit seinen zunehmenden Extremwettereignissen haben auch öffentliche Institutionen wie die Universität zu Köln, die TH Köln und andere Hochschulen der Stadt sowie das Studierendenwerk. Mit ihren zahlreichen Gebäuden beanspruchen sie viele innerstädtische Flächen.

Wenn sie bauen und sanieren, können sie Fragen der nachhaltigen Energiegewinnung, der Entsiegelung und Begrünung nach heutigen Maßstäben nicht mehr ausklammern. Doch wer etwa durch Lindenthal und Sülz geht, sieht, dass auch kürzlich fertiggestellte Neubauten der Uni nicht automatisch mit üppiger Begrünung einhergehen. Fassaden- oder Dachbegrünung sieht man so gut wie gar nicht.

Alles zum Thema Universität zu Köln

- Bewerbung als Exzellenzuniversität hat Priorität Neue Prorektorin an der Uni Köln gewählt

- Einmaliges Modellprojekt Osthof der Hallen Kalk – Inklusive Akademie im Kunsthaus mit Festakt eröffnet

- Heirat in Moskau Pulheimer Paar durchlebte eine filmreife Liebesgeschichte

- „Drastische“ Einschnitte geplant Politik-Studierende der Uni Köln befürchten Streichung von Master

- Sparzwang an der Uni Köln 150 Wissenschaftler befürchten Kürzungen bei Disability Studies – Offener Brief

- Weiterbildungsmöglichkeit Universität Köln informiert über Gasthörer- und Seniorenstudium

- Umstrittenes Gewinnspiel Kerpener BBK-Bürgermeisterkandidat hat Stress mit Datenschützern

In Kooperation mit der Stadt erneuert die Uni Köln derzeit zum Beispiel den Albertus-Magnus-Platz. Hier gab es bisher kaum Pflanzen: Das soll sich bald zwar ändern – ein Podest mit Bäumen vor dem Philosophikum ist geplant – doch der graue Naturstein beherrscht weiter die Entwürfe. Auch das Studierenden-Service-Center neben dem Hauptgebäude der Uni, das 2014 fertiggestellt wurde, hat außer einem schmalen Heckenstreifen und ein paar Bäumen nicht viel Grün zu bieten.

Das Servicecenter der Uni an der Universitätsstraße wurde 2014 fertiggestellt.

Copyright: Alexander Schwaiger

Uni Köln und Studierendenwerk: In der Vergangenheit Fragen der Begrünung weniger wichtig als heute

Das im September 2024 in nur wenigen Jahren gebaute Zentrum für Stoffwechselforschung auf dem Medizinischen Campus kann außer einem Lavendelbeet nur wenig Bepflanzung vorweisen. Auch das Studierendenwerk hat mit dem Servicehaus an der Universitätsstraße 14 einen minimalistischen, kahlen Bau, umgeben von zugepflasterten Flächen errichten lassen – ein paar Bäume wurden immerhin gepflanzt.

Bäume können den sogenannten Hitzeinsel-Effekt in Städten je nach Art nachweislich mildern und die Lufttemperatur in ihrer Umgebung um einige Grad senken: durch den Schatten, den sie spenden und über ihre Blätter, die Wasser verdunsten. Weshalb berücksichtigen die Uni oder das Studierendenwerk in ihren Baumaßnahmen nicht stärker das Thema Begrünung oder Entsiegelung?

Auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ teilt eine Uni-Sprecherin mit: „Für die Universität zu Köln ist vorrangig, die für Forschung und Lehre notwendigen Gebäude innerhalb der vorgegebenen, eingeschränkten Wert- und Grundstücksgrenzen zu realisieren. Grünflächen für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Aufenthaltsqualität werden bei den jüngeren Bauprojekten in der Planungsphase stärker einbezogen als in der Vergangenheit.“ Auch das Entsiegelungskonzept werde bei der Bauplanung mitbedacht.

Grüner und schöner: So soll der Albertus-Magnus-Platz Ende 2026 aussehen

Copyright: Copyright: Gabor Kovacs/avpgroup

Im Juli 2025 sah die Baustelle am Albertus-Magnus-Platz so aus.

Copyright: Maria Gambino

Der Albertus-Magnus-Platz soll Bäume bekommen, die für spürbare Abkühlung sorgen sollen

Beim Albertus-Magnus-Platz „werden die neuen Grünanlagen das Klima und die Aufenthaltsqualität des Platzes deutlich verbessern“, so die Sprecherin. Es sollen sogenannte „Zukunftsbäume“ gepflanzt werden, die „besonders gut an die aktuellen und künftigen klimatischen Bedingungen in Städten angepasst sind“, also auch an pralle Sonne: Konkret seien das der Ginko-Baum, der Amberbaum, der Federbaum sowie der Perlschnurbaum.

Gleichzeitig müsse der Platz jedoch „neben den statischen Sicherheitsanforderungen auch die Anforderungen an die Verkehrs- und Lieferwege sowie Flucht- und Rettungswege erfüllen“. Unter der sogenannten „Brückenplatte“ sausen die Autos durch den Tunnel. Die Sanierung des Platzes ist Teil des neuen Masterplans Bauen. Der alte Masterplan 2030 ist obsolet. Der Masterplan 2040 werde im „Sinne der Nachhaltigkeit, der ökologischen Standards und des Klimaschutzes fortgeschrieben“.

Als weitere Maßnahme habe die Uni im Mai einen Garten- und Landschaftsbauarchitekten eingestellt, der die Begrünung an Unigebäuden und deren Innenhöfe zur Aufgabe habe. Und der geplante neue Chemiebau an der Luxemburger Straße/Greinstraße, wo die Arbeiten gestartet sind, hat offenbar auch noch Nachholbedarf in Sachen Begrünung: „Die entsprechenden Bauskizzen resultieren noch aus einem Planungs- und Architekturwettbewerb der Universität aus dem Jahr 2012 unter Beteiligung der Stadt Köln. Die Gestaltung von Grünflächen hatte damals noch nicht so hohe Priorität wie heute. Hier werden daher nachträgliche Maßnahmen zur Begrünung der Flächen geprüft“, so die Sprecherin.

Das im September 2024 eröffnete Zentrum für Stoffwechselforschung auf dem Medizinischen Campus

Copyright: Alexander Schwaiger

Ganz untätig sei man nicht gewesen: 2020 habe die Uni „mit der Neugestaltung des Unisportbereichs eine attraktive Grünfläche geschaffen“, so die Sprecherin. Fassaden- oder Dachbegrünungen werden nach Angaben ebenfalls „geprüft“. Doch auf der 2022 eröffneten Radstation am Albertus-Magnus-Platz etwa komme eine Dachbegrünung nachträglich aus Kostengründen nicht infrage: „Das würde einen komplett neuen Dachaufbau erfordern.“

Auch das Studierendenwerk rechtfertigt sich auf Anfrage mit langen Planungsphasen. „Man muss fairerweise sagen, dass die Projektplanung zehn bis zwölf Jahre zurückliegt und auch als Teil einer öffentlichen Ausschreibung vergeben wurde. Würde man es heute planen, würden diese Fragen eine größere Rolle spielen“, sagt ein Sprecher.

Und weiter: „Wir haben an der Mensa Zülpicher Straße gemeinsam mit der Universität erfolgreich eine Begrünung installiert, die es immer noch gibt. Insofern wird das Thema durchaus angegangen, aber noch nicht flächendeckend, es erzeugt ja durchaus Aufwand und Pflege.“ Bei der TH Köln lösten Baumfällungen am Campus Deutz zuletzt studentischen Protest aus. Die Bäume mussten der Baulogistik weichen: Die TH Köln plant seit Jahren den neuen Campus, der 2042 fertiggestellt sein soll, so die Prognosen. Hier sei in der Planung nachgebessert worden, sagt ein Sprecher. Über Begrünung auf Dächern und an Fassaden werde nachgedacht, auch neue Bäume, die vor Dürre und Starkregen besser gewappnet seien, sollen nachgepflanzt werden, sagte die Präsidentin Sylvia Heuchemer dieser Zeitung. Die Visualisierungen zeigen vermehrt grüne Inseln.

Grüne Inseln, breite Flaniermeile: So soll der neue Campus Deutz bei Fertigstellung aussehen.

Copyright: BLB NRW

Stadt und Uni Köln haben Entsiegelung am Zülpicher Wall zum Ziel

Auch die Stadt Köln dürfte ein Interesse daran haben, dass die Universität mit gutem Beispiel vorangeht. Bei größeren Bauvorhaben zieht die Uni die Stadt Köln hinzu. Eine Stadtsprecherin teilt auf Anfrage mit, dass das 2018 beschlossene Bebauungsplanverfahren unter dem Arbeitstitel „Westlich Zülpicher Wall in Köln-Lindenthal“ die Entsiegelung einer Fläche zum Ziel habe. Den östlichen Teil des Geltungsbereichs soll die Uni Köln bebauen dürfen, und der westliche Bereich solle dem Inneren Grüngürtel zugeschlagen werden. Weitere Entsiegelungen seien derzeit nicht geplant.

Auch weitere Begrünungsmaßnahmen sollen festgelegt werden. Wie diese aussehen, stehe aber noch nicht fest. Bei Neubauvorhaben der Universität, die auf Gebieten ohne vorhandenen Bebauungsplan entstehen, werde „das Thema Begrünungsmaßnahmen und Entsiegelung im Rahmen des Bauantragsverfahrens behandelt“, so die Stadtsprecherin.