Barrie Kosky hat aus einem Oratorium eine Oper gemacht – im Kölner Staatenhaus funktioniert das fabelhaft.

Premiere der Oper „Saul“Inszenierung in Köln bürstet Händel gegen den Strich

In Barrie Koskys Inszenierung „Saul“ liegen Tragödie und Farce nah beieinander.

Copyright: Sandra Then

„I'm the King“, brüllt Saul mehrfach und im Gestus manisch-irrer Selbstbeschwörung kurz vor der Pause, die hier in die Mitte des zweiten von drei Akten verlegt ist. „No Kings!“, möchte man da als Zuschauer spontan ein Statement beantworten, das sich übrigens bei Händel nicht findet.

Das wäre selbstredend verfehlt, denn der Saul des Alten Testaments ist ja tatsächlich Israels König – der freilich beim Komponisten und seinem Textdichter Charles Jennens zu einem tragischen Tyrannen nach Maßgabe der Shakespeare'schen Königsdramen mutiert.

Kölner Oper: Saul-Inszenierung erinnert an die politische Gegenwart

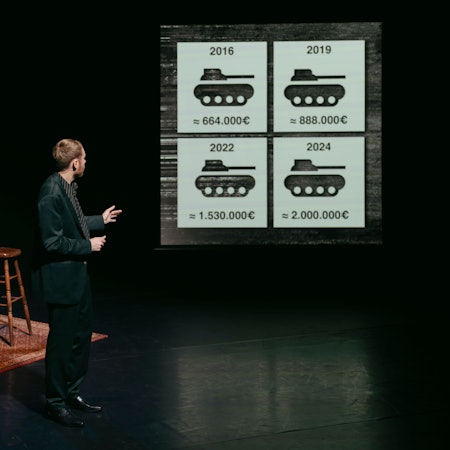

Freilich kommt nicht von ungefähr, dass man sich in Barrie Koskys Inszenierung, die als Übernahme vom Glyndebourne-Festival 2024 jetzt an der Kölner Oper (Saal 2 des Staatenhauses) zu sehen ist, permanent an die politische Gegenwart erinnert fühlt. Die Regie muss gar nicht mal viel machen, um den Assoziationsraum sperrangelweit zu öffnen. „Saul“, das vierte von Händels großen englischen Oratorien, auf der Opernbühne? Ja, Kosky macht aus dem Oratorium eine Oper – und wer es nicht weiß, merkt es nicht einmal, so fabelhaft funktioniert das.

Alles zum Thema Gürzenich

- „Absolute Respektlosigkeit“ Dreigestirn verrät, was an manchen Jecken nervt

- Jeckes Jubiläum 95-Jährige bis heute bei jeder Erdmännchen-Veranstaltung

- Vor 25 Jahren Redner startet in den Kölner Karneval – Heute ist er in der Bütt ein Top-Star

- „Max und Moritz“ Ein spektakulärer Tiefpunkt an der Kölner Kinderoper

- Neumarkt-Zelt im Gespräch Kölner Karnevalsvereine müssen nach Pullman-Aus Alternativen finden

- Preis-Check in den Sälen Karneval geht ins Geld – Kölsch-Schallmauer durchbrochen

- Brauchtum Seit 70 Jahren grassiert im Eifelörtchen Ripsdorf das Narrenvirus

Zugegeben schreit die hochdramatische Werkanlage – die sich von der Barockoper lediglich durch den großen Choranteil unterscheidet – von sich aus geradezu nach der Bühne. Und siehe da: Die gelungene szenische Auflösung, die suggestive Bildlichkeit und Figurenführung setzen Deutungspotenziale frei, die eine Konzertaufführung kaum erreichen dürfte.

Inszenierung mischt Revue und Popkonzert in die Klassik

Dabei wäre Kosky nicht Kosky, wenn er Händel nicht gegen den Strich bürstete. Alles Staatstragend-Affirmative und der in den Chören immer wieder aufklingende Weiheton sind hier mit einem Mal weggewischt. Da wird schrill gelacht und sogar zum chorischen „Halleluja“ des ersten Aktes exaltiert getanzt und gepogt, die Szene mischt immer wieder Revue (mit sechs hochvirtuosen Solotänzern) und Popkonzert.

Das alles stellt die Produktion in eine grellfarbige Szenerie (Bühne und Kostüme: Katrin Lea Tag) mit unwirklich-opulenter Fresstafel und auffälligsten Kostümen. Sie verweisen zumeist (nicht durchweg) auf die Entstehungszeit des Werkes, die Ära des englischen Königs George II.. Das könnte freilich auch bloß ein Gag ohne zusätzlichen Erkenntnisanspruch sein.

Ist es aber nicht: Erst vor dem Hintergrund, dass der Chor kein frommes israelisches Volk mehr ist, sondern eine albern-vergnügungssüchtige, auf medialen Starkult fixierte Bagage, gewinnt das sich erzählerisch dicht entfaltende Drama seine psychologische Schlagkraft und Konsistenz. Denn Saul ist zwar Tyrann, zugleich aber auf die Akklamation der Masse existenziell angewiesen – und muss deshalb durchdrehen, als diese sich von ihm sichtbar abwendet, um dem neuen Helden, dem jung-strahlenden David, zu Füßen zu liegen.

In der Kölner Oper weichen die Farben am Ende einem brutalen Schwarz

Saul ist von Koskys komödiantischer Dekonstruktion ausgenommen, die alles andere bis hin zum hier hofnarrhaften Hohepriester Abner erfasst. Er, eine Kreuzung aus Kriminalität und Psychopathie, steht auch im Zentrum einer toxischen Familienkonstellation, gekennzeichnet durch soziale Verblendung, Gewalt und emotionale Erpressung – inklusive der in diesem Kontext nicht lebbaren homoerotischen David/Jonathan-Beziehung. So richtig zum Lachen ist das alles dann doch nicht.

Überhaupt verdüstert sich die Bühne im zweiten und dritten Akt, weichen die poppigen Farben einem brutalen Schwarz. Nur den Schlusschor scheinen die Devise „Schwamm drüber“ und „Lasst uns froh und munter sein“ zu beflügeln. Es darf dann auch wieder getanzt werden. David indes ist im Schlussbild genauso einsam, wie es Saul zuvor war, das geschichtliche Verhängnis geht aussichtslos in eine neue Runde.

Die Stimmung aus dem ersten Akt verdüstert sich in den auf ihn folgenden

Copyright: Sandra Then

Kosky hebt den Gegensatz von Tragödie und Farce zwingend zu einer neuen Einheit auf. Die Regie lebt freilich im Kern von der Darstellungskraft der Akteure – die diese Anforderungen indes mühelos und eindringlich erfüllen. Die Krone gebührt wohl Christopher Purves, dem Glyndebourne-Saul, der eindringlich, mit großartiger artikulatorischer Präsenz jenseits aller pauschalen Bass-Attitüde einen komplexen Charakter hinstellt, in dem sich Wahnsinn und Verbrechertum verschränken.

Oper Saul glänzt mit dem idealen David und einem tonstarken Chor

Auch einen besseren David als den Counter Christopher Lowrey kann man sich kaum wünschen. Die Stimme verfügt über eine bemerkenswerte Schönheit und Reinheit, ist prädestiniert für Händels weitgespannte Phrasen und auch seine mit Vorhalten gespickte Klagemelodie. Linard Vrielinks leichter, agiler, stets durchdringender Tenor setzt für den Jonathan eine markante Position im Konflikt zwischen Saul und David. Die Frauengestalten sind überzeugend gegensätzlich besetzt: Sarah Brady gibt die Merab als mondäne Zicke – wenn sie vibratointensiv loslegt, ist das nicht Stimmdefiziten, sondern der Rollenprofilierung geschuldet. Giulia Montanari als Michal legt darstellerisch wie stimmlich die Reifung vom unbedarften Girlie zur lyrisch Trauernden überzeugend hin. Benjamin Hulett gefällt als betont alberner Hohepriester Abner.

Der Chor singt (und tanzt) gewohnt einsatzfreudig, zupackend und tonstark. Dass er es mit der Ästhetik des barocken Kunstgesangs nicht so richtig hat – da gibt es machtvolle Vibrati, herausknallende Stimmen und, auf der anderen Seite, ein Zuwenig an artikulatorisch getriggerter Klangrede –, wird man ihm kaum übelnehmen können; er ist mit diesem Metier repertoirehalber wenig vertraut. Der in Köln gut etablierte Barockexperte Rubén Dubrovsky hingegen hält das Gürzenich-Orchester gegenüber der leicht gekürzten Partitur gewinnend zu einem betont agilen, beschwingten Händel-Sound an.

Da werden ganze Takte und Taktgruppen auf einen Schlag genommen, agieren Flöten, Oboen und Fagotte mit durchsichtig-fokussierter Klangpracht. Da orgelt es munter-motorisch, treibt ein Carillon den neidbesetzten Saul schier zur Verzweiflung. Für einige Details hätte man sich einen noch stärker bohrenden Zugriff gewünscht – etwa für Sauls Accompagnato „What do I hear?“ mit der absteigenden Bassfigur, wo sich zum ersten Mal sozusagen die Hölle öffnet. Rauschender, einhelliger Beifall nach einer Aufführung, die den Zuschauer und -hörer tatsächlich ohne Durchhänger unter Hochspannung und bei der Stange hält.