Der Kölner Zoo wird in diesem Jahr 165 Jahre alt. In unserer Serie „Zoo-Geschichten“ zeichnen wir die Entwicklung des Tierparks nach.

Zoo-GeschichtenStart als Zoologischer Garten in Köln – mit Bierflaschen öffnendem Elefanten

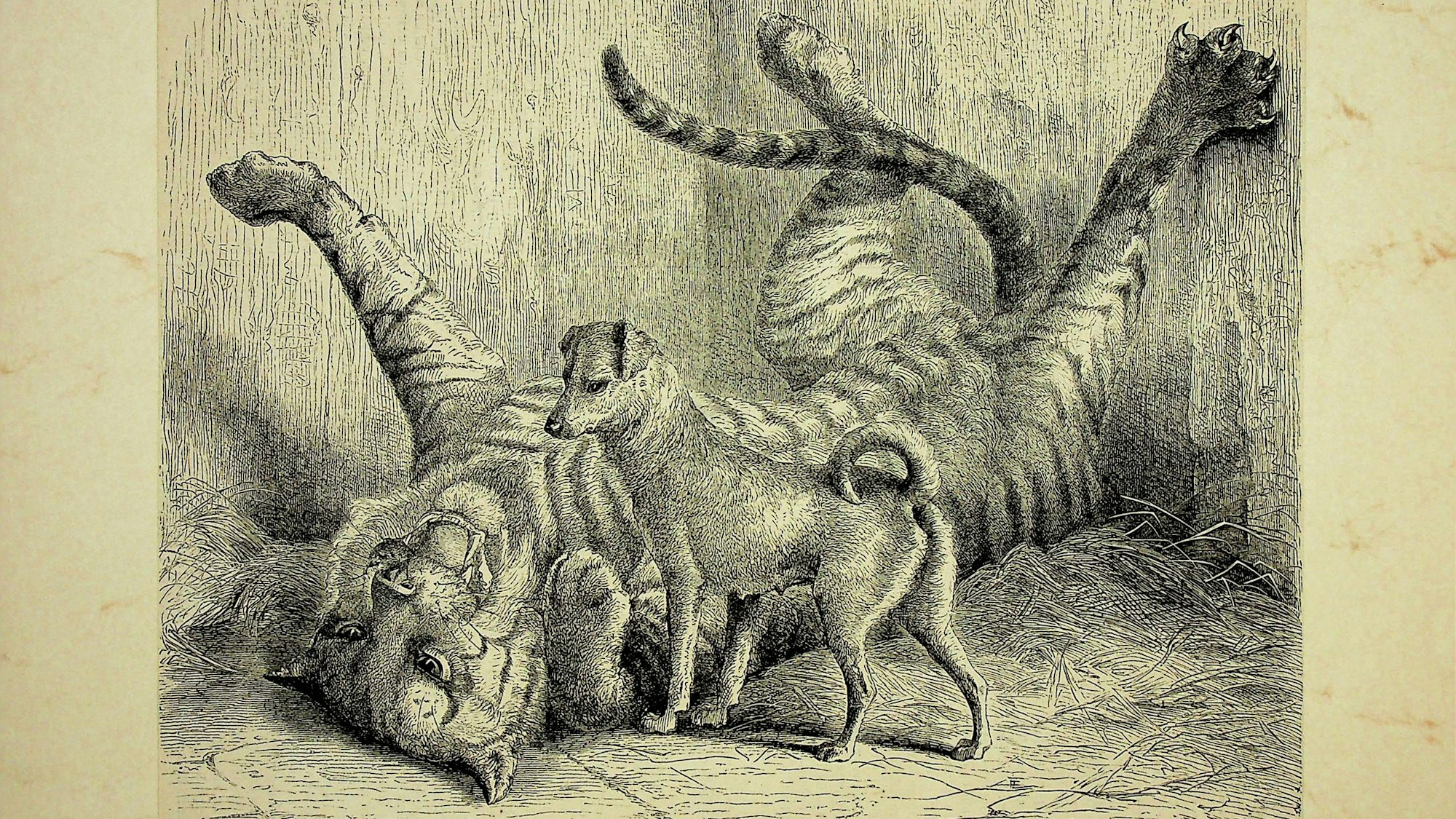

Der Tiger mit dominanter Hundeamme gehörte zu den frühen Sensationen des Kölner Zoos. Darstellung von 1862.

Copyright: Archiv Kölner Zoo

Der Kölner Zoo war noch ganz jung, als einige Bewohner mit sonderbaren Verhaltensweisen auf sich aufmerksam machten. Ein Java-Tiger ließ sich von einer kleinen malaiischen Hündin dominieren. Ein Orang-Utan freundete sich mit einem Kapuzineräffchen an und nächtigte mit ihm unter einer Decke. Der erste Elefant ließ sich ausschließlich in Begleitung eines Pferdchens durch die Anlage führen. Kuriositäten aus den Kindertagen einer Kölner Institution.

Der Kölner Zoo wird 165 Jahre alt in diesem Jahr. Ein guter Anlass, einmal in die Archive hinabzusteigen und seine Entwicklung nachzuzeichnen. Früher ein exklusiver Zeitvertreib für wohlhabende Bürger, versteht sich der Zoo heute als modernes Naturschutzzentrum für Umweltbildung, Forschung und Artenschutz. Wobei die Tiere natürlich immer noch der Unterhaltung und Erholung des Menschen dienen.

1860 war Köln die dritte deutsche Stadt mit einem Zoo

Krisen, Erfolge, fantastische und grausame Geschichten prägen die Entwicklung des Zoos, dem Zuhause von heute 12.000 Tieren (Ameisen nicht mitgerechnet).

Alles zum Thema Kölner Zoo

- 165 Jahre Kölner Zoo Wüst besucht Richtfest – Giraffenanlage soll im Sommer 2026 öffnen

- Kritik an Kölner Zoo War einschläfern wirklich die beste Lösung für die Löwenbabys?

- „Wie am Fließband“ Löwenbabys im Kölner Zoo eingeschläfert – Tierschützer mit scharfer Kritik

- „Unnötiges Leid ersparen“ Kölner Zoo muss neugeborene Löwenbabys einschläfern

- „Züchten nicht für Publikumsinteresse“ Kölner Zoo bezieht Stellung nach Einschläferung von Löwenbabys

- Wie wichtig waren Noten für Sie? Erfolgreiche Kölnerinnen und Kölner erinnern sich an ihre Zeugnisse

- Kölner Zoo Wie Elefanten beim „Medical Training“ Vertrauen zum Menschen aufbauen

Die feierliche Eröffnung fand am 22. Juli 1860 statt. Das aufstrebende Köln war nun die dritte deutsche Stadt mit einem Zoo. Nur zehn Monate hatte es gedauert, um zwischen Riehler Straße, Frohnweg und Stammheimer Weg eine Landschaft mit Weiher, Wasserfällen und Gehegen anzulegen. Wo sich bis vor Kurzem noch Kappesfelder ausgedehnt hatten, konnten ab jetzt Bären, Löwen, Tiger, Axishirsche, aber auch Servale und ein Ichneumon (Buschteufel) in parkähnlicher Umgebung bestaunt werden.

Riehl wurde erst 1888 offizieller Teil von Köln

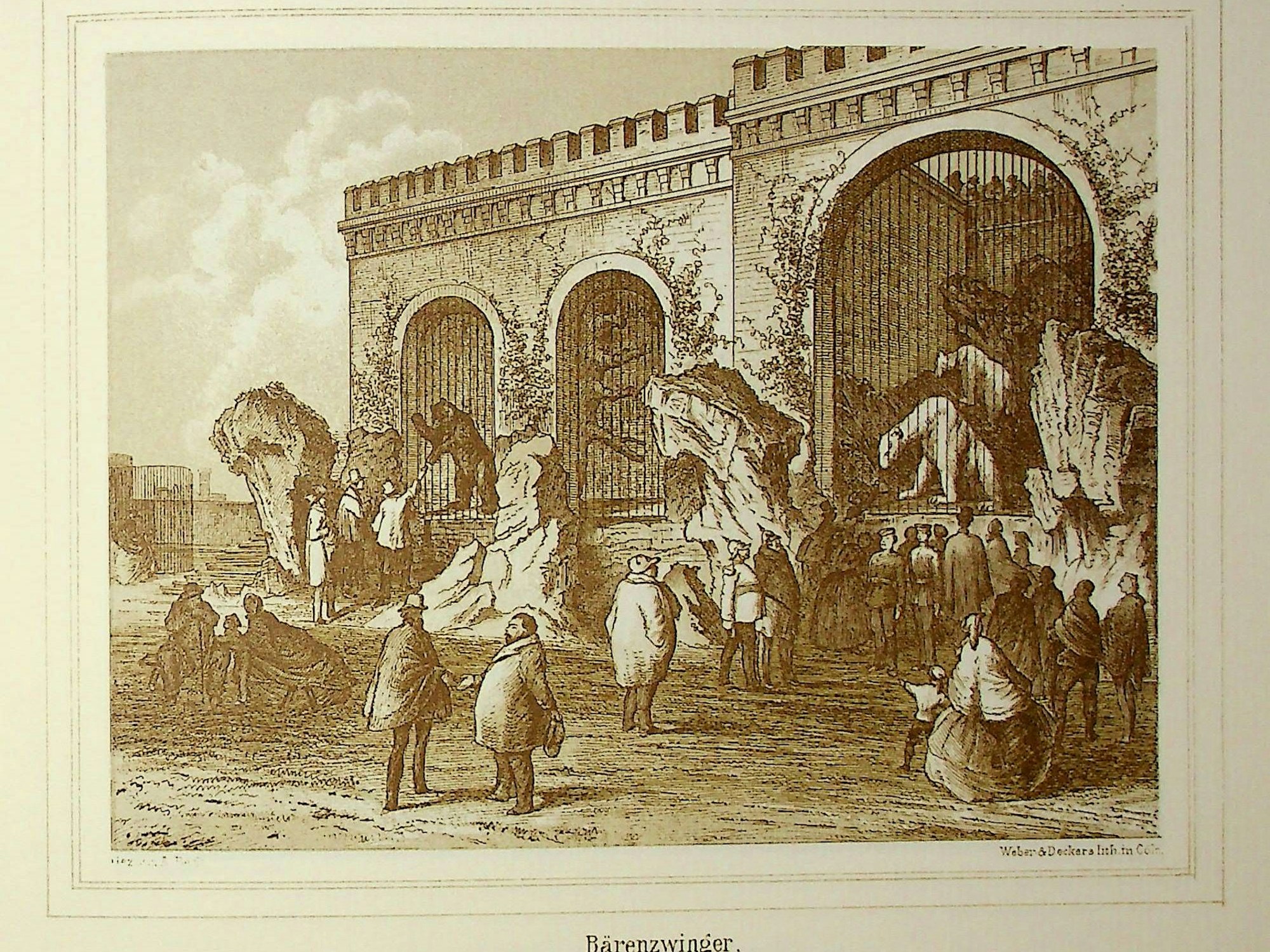

Die Tierhäuser wurden vor allem im orientalisch angehauchten maurischen Stil errichtet – der letzte Schrei zu jener Zeit. Der Zoologische Garten sollte modern und exotisch sein. Die meisten Gebäude mussten allerdings unkompliziert wieder abgebaut werden können: Da der Zoo im Vorgelände der preußischen Festungsanlagen lag, galt es, im Kriegsfall schnell ein freies Schussfeld zu schaffen. Nur beim Bärenzwinger sowie dem Raubtier- und dem Affenhaus wurde anstatt Holz und Fachwerk solider Stein eingesetzt – sie lagen außerhalb des „Festungsrayons“.

Wegen der Nähe zur Festungsanlage wurden die ersten Gebäude in Leichtbauweise errichtet, der Bärenzwinger gehörte zu den Ausnahmen.

Copyright: Archiv Kölner Zoo

Ein Kölner Zoo war es strenggenommen aber noch nicht: Riehl gehörte bis zur Eingemeindung 1888 zur Bürgermeisterei Longerich. Aber die Kölner verließen schon seit 1830 gerne ihre durch die Stadtmauer eng begrenzte Stadt, um die nahegelegene Riehler Gastronomie zu genießen. „Man konnte am Rhein entlanglaufen bis zu Wattlers Fischerhaus, das war ein schöner Spazierweg“, sagt Riehl-Historiker Joachim Brokmeier. Mit Zoo und Flora als „Zier- und Lustgarten“ gab es dann zwei weitere Publikumsmagneten. In der Folge siedelten sich immer mehr Gast- und Vergnügungsstätten an – ein Amüsierquartier entstand, das die Kölner nur noch „Goldene Ecke“ nannten.

Zahlreiche Angehörige der Kölner Highsociety unterstützten das Projekt

Treibende Kraft hinter dem Zoo-Projekt war der naturwissenschaftlich versierte Oberlehrer Caspar Garthe, der 1857 öffentlich für einen „Centralpunkt des Vergnügens“ zum „gemüthlichen Ausruhen“ und Flanieren warb. Hier müsse es aber auch die Möglichkeit geben, exotische Tiere zu studieren – von der „heimtückischen Hyäne“ bis zu den „lieblichen Gestalten der Vögel“. „Kölns Fortschritt und sichtbar wachsende Größe fordert eine Analogie mit anderen Städten“, so Garthe.

Damit meinte er Antwerpen, Amsterdam, Brüssel und Gent, aber auch in Frankfurt und Berlin existierten bereits zoologische Gärten. Zahlreiche Angehörige der Kölner Highsociety unterstützten das prestigeträchtige Vorhaben und gründeten ein „Comité zur Bildung eines zoologischen Gartens“. Die Finanzierung sollte über den Verkauf von Aktien gestemmt werden. Das anvisierte Startkapital von 100 000 Talern war schnell zusammen.

Erst 1864 konnte man auch Tageskarten für den Zoo erwerben

„Unter allen hiesigen Unternehmen neuerer Zeit ist wohl kaum Eine mit so ungetheiltem Beifall aufgenommen worden“, schrieb die Kölnische Zeitung am Tag vor der Eröffnung. Das zeigten auch die rasch steigenden Besucherzahlen. Wobei der elitäre Charakter des Tierparks auch bissige Kommentare hervorrief. Aktionäre bekamen freien Eintritt, alle anderen mussten sich eine Jahreskarte kaufen, die mit fünf Talern pro Person für viele Kölner unbezahlbar war. Erst 1864 änderte sich diese Praxis. Mit der Einführung der Tageskarte konnten sich endlich auch Kölner ohne Jahresabo oder Aktien einen Besuch bei Tiger, Bär und Co. leisten.

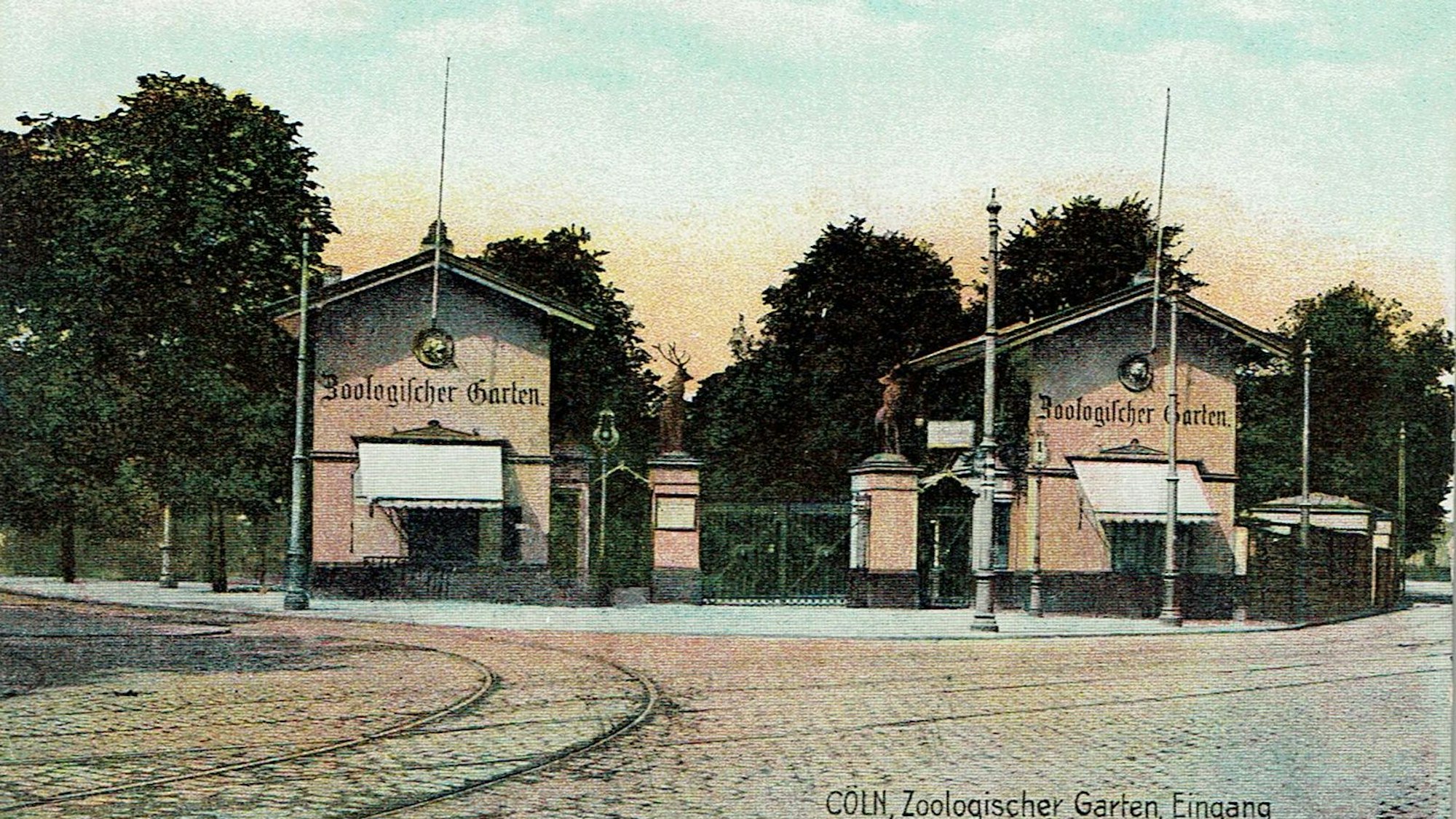

Der ursprüngliche Eingang des Zoos existiert heute nicht mehr.

Copyright: Sammlung Brokmeier, Kölnisches Stadtmuseum

Zur Sensation avancierte der eineinhalbjährige Java-Tiger, der unter der Knute einer malaiischen Hündin stand, die ihm körperlich eigentlich nichts entgegenzusetzen hatte. Da die Hündin die Raubkatze einst als Amme gesäugt hatte, tanzte das Tier aber nun nach ihrer Pfeife. „Der Tiger hat eine solche Zuneigung zu dem Hunde, dass er nur mit dessen Erlaubniß das Futter nimmt, sich sogar von demselben misshandeln lässt und sich niemals gegen seine Bisse verteidigt, obwohl er furchtbar dabei brüllt und man meinen möchte, das letzte Stündlein des kecken Keifers habe geschlagen“, schrieb der erste Zoodirektor Heinrich Bodinus.

Die Tiere kamen aus aller Welt nach Köln

Zu den Vorlieben des Elefanten, der seine Liebe zu einem Wärter und einem schwarzen Zugpferd entdeckte, notierte er: „Niemals würde jedoch der Koloß seine Behausung verlassen, ginge ihm nicht sein unentbehrlicher Freund und Gefährte, das schon erwähnte Pferdchen, voraus.“ Bei den Rundgängen des Gespanns zeigte sich der Elefant auch äußerst geschickt darin, die Bierflaschen, die ihm manch Besucher reichte, zu öffnen und zu leeren. „1860 hatte man ein anderes Verständnis von Elefantenhaltung als heute“, sagt Zoo-Sprecher Christoph Schütt. Es habe schlicht das Wissen für einen artgerechten Umgang gefehlt. Das Amüsement habe damals noch im Vordergrund gestanden.

Die Tiere kamen aus aller Welt nach Köln. Bankier Eduard von Oppenheim und Oberbürgermeister Hermann Joseph Stupp bemühten sich erfolgreich um Tierschenkungen aus dem In- und Ausland. Nachdem der österreichische Kaiser Franz-Joseph zwei Auerochsen gespendet hatte, folgten seinem Beispiel viele weitere königliche Hoheiten, Grafen oder Kommerzienräte. Seeadler, Falken, Lamas und Gazellen wanderten nach Köln. Neue Gehege wie ein Kletterfelsen für Ziegen und ein Antilopenhaus linderten die zunehmende Platznot. 1864 folgte der Zukauf eines Grundstücks im Nordosten des bisherigen Zoos, auf dem eine neue Voliere für Greifvögel entstand. Es sollte nicht die letzte Zooerweiterung bleiben.