Die Schönheit Kölns offenbart sich oft erst auf den zweiten, mal auf den dritten Blick. Doch die letzten 25 Jahre haben die Stadt nicht nur um neue Weltarchitekturen bereichert.

Von Peter Zumthor bis Dörte GatermannWie Kölns zeitgenössische Architektur tapfer allen Vorurteilen trotzt

Als erstes Bauwerk des Rheinauhafens eröffnete 2003 die Tiefgarage – die längste Europas. Am markantesten sind heute die 55 Meter hohen Kranhäuser.

Copyright: Martina Goyert

Die Baukultur dieser Stadt hat keinen besonders guten Ruf – das habe ich schon gemerkt, bevor ich überhaupt nach Köln gezogen bin: „So richtig schön, ist’s da ja nicht, oder?“, wurde ich leicht besorgt bis mitleidig gefragt. Deutlich netter, aber sehr treffend formulierte es die Kölner Innenarchitektin Monika Lepel neulich in dieser Zeitung: „Wenn man Köln als Wohnung sehen würde und die einzelnen Plätze als Räume, dann müsste man mal aufräumen.“

Viel Nachkriegsarchitektur und noch mehr Baustellen lösen bei den meisten wenig Begeisterung aus – und das Operndesaster zerrt selbst an den stärksten Nerven. Doch bei aller (berechtigter) Kritik: Diese Stadt hat auch jenseits des Doms und der romanischen Kirchen architektonisch viel zu bieten und das liegt nicht zuletzt an zahlreichen positiven Entwicklungen im letzten Vierteljahrhundert.

Neue Museen, Kaufhäuser und Aufzüge von Rang

Gleich 2001 eröffnet etwa das in typischer Oswald-Mathias-Ungers-Kubatur gehaltene neue Wallraf-Richartz-Museum, 2010 folgt das gemeinsame Haus für das Schnütgen- und Rautenstrauch-Joest-Museum. Im selben Jahr bauen Sauerbruch Hutton mit den Oval Offices Kölns erstes Green Building in Bayenthal und die Schildergasse bekommt schon 2005 mit Renzo Pianos neuem Kaufhaus ein Weltstadthaus eines Welt-Star-Architekten. Verschiedene Büros und Investoren widmen sich seit nunmehr 25 Jahren der Umgestaltung der herausfordernden, weil sehr komplexen Domumgebung. Mit dem neuen Zugang zum Südturm gelingt Kaspar Kraemer das seltene Kunststück, einen Aufzug und Souvenirladen ansprechend, würdevoll und funktional zugleich zu gestalten. Herausragende, wenn auch insgesamt viel zu wenige, Wohnbauten entstehen etwa mit dem Clouth-Quartier in Nippes, dem Antoniter-Quartier in Sülz oder dem Umbau des Gerlingquartiers zunehmend auch im umgenutztem Bestand.

Alles zum Thema Rheinauhafen

- Straßenfest, Hörspiel-Festival, Bierbörse 12 Tipps für das Wochenende in und um Köln

- 100 Ideen für Köln „Die Betonwüste Rheinauhafen muss begrünt werden“

- Das alte Köln in Farbe Sogar Willi Ostermann spricht – Open-Air-Kino zeigt alte Aufnahmen von Köln

- Mithu Sanyal zu Gast „Short Story Night“ im Rheinaufhafen – Fünf Autorinnen und Autoren lesen Kurzgeschichten vor

- „KÖLN“ und „ALAAF“ Warum müssen Schilder uns sagen, dass wir in Köln sind?

- 200 Jahre Erfinderin von „Klosterfrau Melissengeist“ erhält Denkmal in Köln

- Weltkindertag Köln 2025 Deutschlands größtes Familienfest im Rheinauhafen

Die Glasfassade des Weltstadthauses (2005) des italienischen Architekten Renzo Piano ist 4.900 m² groß und aufwändig aus knapp 7000 einzelnen Scheiben konstruiert.

Copyright: Alexander Roll

Rheinauhafen: Vom industriellen Brachland zum Postkartenmotiv

Die für die Innenstadt vielleicht prägendste Änderung dieses Vierteljahrhunderts ist der Rheinauhafen. Wer heute unter den mächtigen Kranhäusern am Rhein entlang spaziert, kann sich kaum noch vorstellen, dass hier bis um die Jahrtausendwende industrielles Brachland lag, so sehr haben die drei hausgewordenen Hafenkräne sich schon in das Kölner Postkarten-Panorama eingeschrieben und sich wie selbstverständlich als modernes Pendant neben den Dom gesellt. Den Ideenwettbewerb für den Rheinauhafen gewannen bereits 1992 gleich zwei Architekten: Hadi Teherani und Alfons Linster. Daraus wurde später der finale Plan entwickelt, der sich auch an dem utopischen „Wolkenbügel“ aus dem Jahr 1924 des russischen Architekten El Lissitzky orientiert. Dass das letzte Kranhaus erst 2010 fertig wurde, ist den langen und intensiven Diskussionen geschuldet, die aus Sorge vor zu großer Dom-Konkurrenz geführt wurden.

Die Kölner Architektin Dörte Gatermann auf der Aussichtsplan des 28-geschossigen LVR-Turms / KölnTriangles, das sie entworfen hat.

Copyright: Alexander Schwaiger

Ein ähnliches Schicksal ereilte die Kölner Architektin Dörte Gatermann, die mit ihren ambitionierten Plänen für ein Hochhaus-Ensemble auf der rechten Rheinseite ebenfalls an der optischen Vormachtstellung des Doms und den Vorgaben der UNESCO scheiterte, die wiederum zwischenzeitlich sogar damit drohte, Kölns Wahrzeichen auf die Liste der gefährdeten Welterbestätten zu setzen. So wurde es am Ende doch „nur“ ein etwas niedriger als geplantes Hochhaus – 2006 konnte das KölnTriangle, besser als LVR-Turm bekannt, eröffnen und Gatermann wurde zur ersten Frau, die in Deutschland ein Hochhaus gebaut hat. Sie versieht das Gebäude in Reuleaux-Dreieck-Form mit einer öffentlich zugänglichen Dachterrasse, wo man nun dem (Welterbe gebliebenen) Dom von Angesicht zu Angesicht in ganz neuer Perspektive begegnen kann. Direkt am Fuße des Hochhauses lädt seit 2017 die neue Ufertreppe dazu ein, das Rheinpanorama zu genießen.

Ein Masterplan für Köln

Dass der Rhein in den letzten Jahrzehnten überhaupt so ins Zentrum der Stadtplanung gerückt ist, ist nicht zuletzt Albert Speers „Masterplan“ für Kölns Innenstadt zu verdanken, in dem der Frankfurter Architekt und Stadtplaner 2008 zwar keine grundlegende Neuordnung, aber gewisse Fokuspunkte für die mittel- und langfristige Stadtplanung festlegte: neben dem Rhein vor allem die Ringe und der innere Grüngürtel. Speers Plan ist bis heute Orientierungspunkt und Richtungsweiser für die weitere Stadtentwicklung.

Das neue Historische Archiv der Stadt Köln (Waechter + Waechter) schafft den Spagat zwischen schützender und zugleich einladender Architektur.

Copyright: Alexander Roll

Seit 2005 trägt neben den regelmäßigen Veranstaltungen des Bundes Deutscher Architekten (BDA) und des Architektur Forum Rheinlands auch der neu gegründete Verein Haus der Architektur (hdak) zum lebendigen Diskurs und Austausch über die Baukultur der Stadt bei. An Themen mangelte es jedenfalls nie und auch Initiativen wie das Kölner Stadtmodell der Innenstadt – in diesem Jahr fertiggestellt und öffentlich zugänglich – gehen auf den BDA, aber auch viele engagierte Bürgerinnen und Bürger, zurück.

Das eingestürzte Stadtarchiv erschütterte ganz Köln, der Neubau spendet Trost

Der noch anhaltende Ausbau der Nord-Süd-Bahn wird bis heute vom eingestürzten Stadtarchiv überschattet, das am 3. März 2009, die ganze Stadt erschütterte. 2021 eröffnete etwa 1,5 Kilometer weiter das neue Archiv mit seiner bronzefarbenen Lamellenfassade von Waechter + Waechter. Innen wirkt das Gebäude freundlich, einladend und nach allem, was war, tröstlich. Damit gewann es 2024 sogar den Kölner Architekturpreis – die Jury entschied sich einstimmig, denn es sei auch ein „heilender Baustein“ für die Stadt.

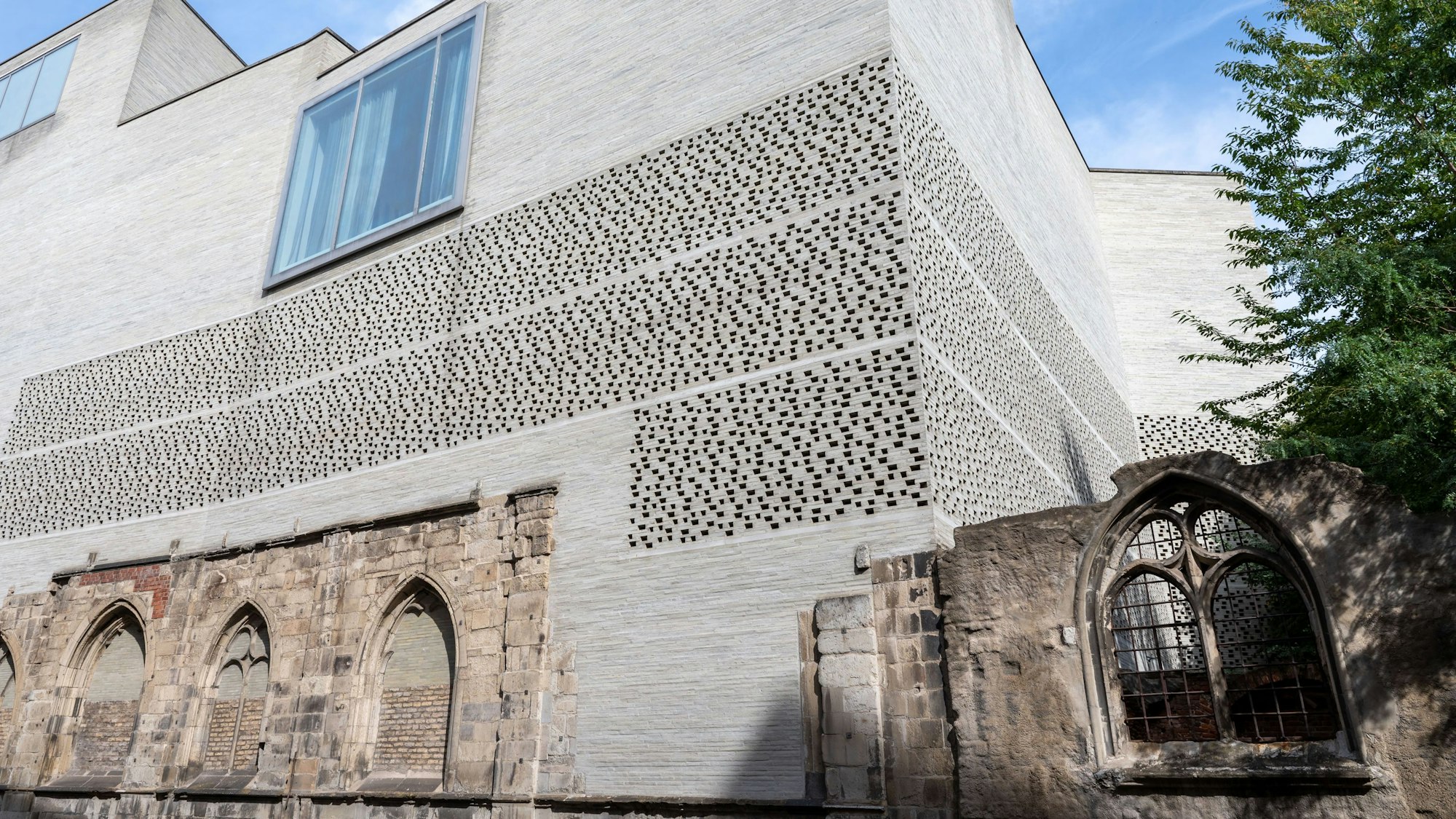

Die Mauern des Kolumba-Museums (2007) des Schweizer Architekten und Pritzker-Preisträgers Peter Zumthor bauen wortwörtlich auf der Stadtgeschichte auf.

Copyright: Uwe Weiser

In Köln lässt man sich so schnell nicht unterkriegen – für diese Haltung stand schon nach dem Zweiten Weltkrieg emblematisch die „Madonna in den Trümmern“, jene Figur in der Kolumbakirche, die aller schrecklichen Zerstörung trotzte und als Hoffnungsträgerin schon bald eine eigene Kapelle von niemandem Geringeren als Gottfried Böhm erhielt, bevor diese 2007 wiederum mitsamt römischer Ausgrabungen und stehen gebliebenen Kirchenwände vom Schweizer Architekten Peter Zumthor überbaut und zu einem neuen Gebäude zusammengefasst wurde.

Zumthors Kolumba ist zweifellos ein Meisterwerk moderner Architektur mitten in der Kölner Innenstadt. Kein Gebäude dieses Vierteljahrhunderts offenbart so schön, was Kölns Baukultur ausmacht: lesbare Geschichte mit all ihren Ecken und Kanten – und vor allem eine enorme Vielfalt. Die darf und sollte Köln auch in Zukunft beibehalten.