Dieser Text gehört zu den meistgelesenen 2025: Die Geschichte von Wissam Abu Alneaj aus Syrien und Nawid Hamidi aus Afghanistan, die 2015 nach Deutschland flüchteten.

Meistgelesen 2025Zwei Geflüchtete, eine Erfolgsgeschichte – Sie haben es wirklich geschafft

Wissam Abu Alneaj und Nawid Hamidi sind seit zehn Jahren in Deutschland - und Freunde.

Copyright: Wissam Abu Alneay und Nawid Hami

Da gibt es dieses eine Wort, das formten seine Lippen vielleicht häufiger als jedes andere. Zu Übungszwecken. Für Wissam Abu Alneaj ist es das schwerste, das die deutsche Sprache so im Repertoire hat. „Funktionieren“. Verschlusslaut gefolgt vom Zischlaut, schon das ist eine riesige Herausforderung, viel oberer Gaumen und Zahn ist da involviert, der Luftstrom muss schließlich unterbrochen werden, überhaupt die Konsonantenhäufung, sie ist dem arabischen Muttersprachler nicht geheuer.

Dieser Text gehört zu den beliebtesten Inhalten des Jahres 2025 und wurde erstmals am 29. August 2025 veröffentlicht. Mehr der meistgelesenen Artikel des Jahres finden Sie hier.

Der 26 Jahre alte Pflegefachmann spricht das Wort heute fehlerfrei. Aber er schiebt ein Lachen hinterher, in dem ein bisschen Entschuldigung für mögliche Fehlerhaftigkeit liegt, aber auch Belustigung über dieses Wort, das so absurd fordernd klingt und gleichzeitig so viel aussagt über ein Land, das Abu Alneaj mittlerweile Heimat nennt. Deutschland funktioniert. Du funktionierst. Das Konjugieren macht die Sache nicht besser.

Alles zum Thema Angela Merkel

- Neues Interview Königin Máxima spricht über ein heikles Thema und Mode als Botschaft

- Abschied Als Bürgermeisterin wurde Sabine Preiser-Marian in Bad Münstereifel zur Krisenmanagerin

- Altkanzlerin in Bonn Merkel bekommt Standing Ovations – und kanzelt Merz indirekt ab

- „Wahnvorstellungen“ Merkel spricht über Kriegsgründe – und erntet Entrüstung aus Osteuropa

- Tag der Deutschen Einheit Ein Nationalfeiertag ohne echte Begeisterung

- Mysteriöser Besuch, schrille Töne Orbán trifft Merkel, bekommt Kritik von Merz – und geht dann auf Europa los

- Merkel über Migration Ex-Kanzlerin sieht Erfolge der AfD nicht allein durch Flüchtlingspolitik bedingt

Wissam Abu Alneaj fährt mit seinem Freund...

Copyright: Nawid Hamidi

Schirm, Schuhe, Fuß. Nawid Hamidi hat sich bislang nur auf Dari unterhalten, nennt sich selbst aber sprachbegabt. „Ich war drei Tage hier, da hatte ich schon die ersten Wörter gelernt“, nur das Schreiben fällt dem Jugendlichen anfangs schwer. Zu Hause in Baglan, Afghanistan hat er vor seiner Flucht aus einer Schubkarre heraus Obst und Gemüse verkauft, nun soll er in einem fremden Land in die ihm verhasste Schule gehen. „Ich war überzeugt, das schaffe ich nicht“, sagt Hamidi.

Er ist 15 Jahre alt, als er nach Deutschland kommt, sein Vater ist tot, er ist hungrig, er ist allein. Er braucht ein Dach, Sicherheit, Essen, Bildungschancen. Was er aber vielleicht am dringendsten braucht: Einen Freund. Und deshalb lässt er seinen Blick im Kinderasyl bei Trier suchend umherschweifen. Kleine Häuschen, Bäume, eine Kirche, ein Spielplatz. Und im Zimmer eine Etage über ihm: Ein Junge, dem das braune Haar etwas länger in die Stirn fällt, er spricht zwar arabisch und damit für ihn genauso unverständlich wie die Deutschen, aber seine Füße sind von der monatelangen Flucht ebenso geschwollen wie seine eigenen: Wissam.

Deutschland ist Exportweltmeister, Fußballweltmeister und nun auch Moralweltmeister

Als Wissam Abu Alneaj und Nawid Hamidi vor zehn Jahren am 23. Juni nach Deutschland kommen, da sind sie noch nicht einmal 16 Jahre alt. Die Kämpfe in Syrien, insbesondere in Aleppo, Idlib und um Damaskus haben sich verschärft. Zivilisten sind massiv betroffen, Bombardierungen und Belagerungen stürzen die Bevölkerung in Leid. Immer mehr Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak entscheiden sich, nach Europa zu fliehen. Sie kommen über die westliche Balkanroute oder wie Wissam Abu Alneaj in kleinen Booten über die Ägäis. Die Zahl der Asylanträge in Deutschland steigt stark, Kommunen berichten von Überlastung.

Bei einer Sommer-Pressekonferenz am 31. August sagt die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel dann den entscheidenden Satz, der in der Folge nicht nur Gegenstand unzähliger Debatten, sondern auch von Schulaufsätzen und Bierzeltreden wird; er wird in einer Reihe stehen mit historischen Ereignissen der Nachkriegsgeschichte wie der Studentenbewegung oder dem Mauerfall: „Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das.“

... Nawid Hamidi heute gern in den Urlaub.

Copyright: Wissam Abu Alneaj

Vier Tage später, in der Nacht vom 4. auf den 5. September, beschließen Deutschland und Österreich tausende Geflüchtete, die in Ungarn gestrandet sind, aus humanitären Gründen einreisen zu lassen. Am nächsten Morgen die berühmten Bilder: Dankbare Syrer in München und Wien, Willkommensschilder, applaudierende Deutsche, Essens- und Kleiderspenden, Süßigkeiten. Deutschland ist Exportweltmeister, Fußballweltmeister und weil das alles auch ein bisschen langweilig ist, nun eben auch Moralweltmeister.

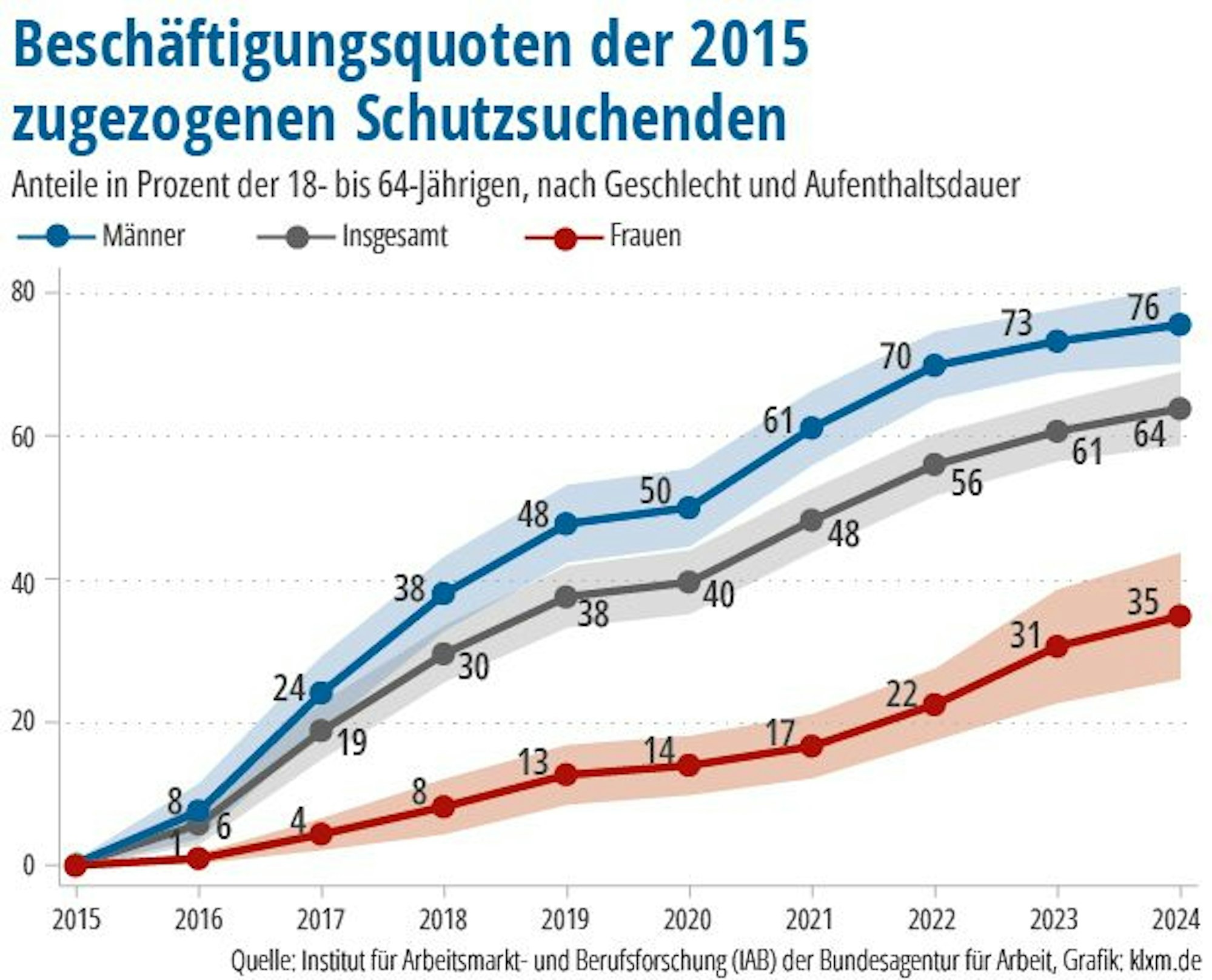

Die Beschäftigungsquoten der Schutzsuchenden nähern sich dem Bevölkerungsschnitt an.

Copyright: Hommel

Die Hoffnungen waren groß damals. Neue potenzielle Arbeitskräfte strömten ins Land, die Arbeitsagenturen bekamen den Auftrag, den hermetisch abgeriegelten Arbeitsmarkt zu öffnen, manch ein Wirtschaftsboss träumte schon von einem neuen Wirtschaftswunder. Der Aufschlag war hart. Nach der Coronakrise schwächelte die Konjunktur. Die Volksparteien rutschten in die Krise, die AfD katapultierte sich in Umfragen an Spitzenplätze, die Willkommenskultur zersplitterte und zum Vorschein kam gar ein immer öfter auch gewaltsam artikulierter Rassismus gegenüber Geflüchteten.

Die Kurven erzählen eine Erfolgsgeschichte

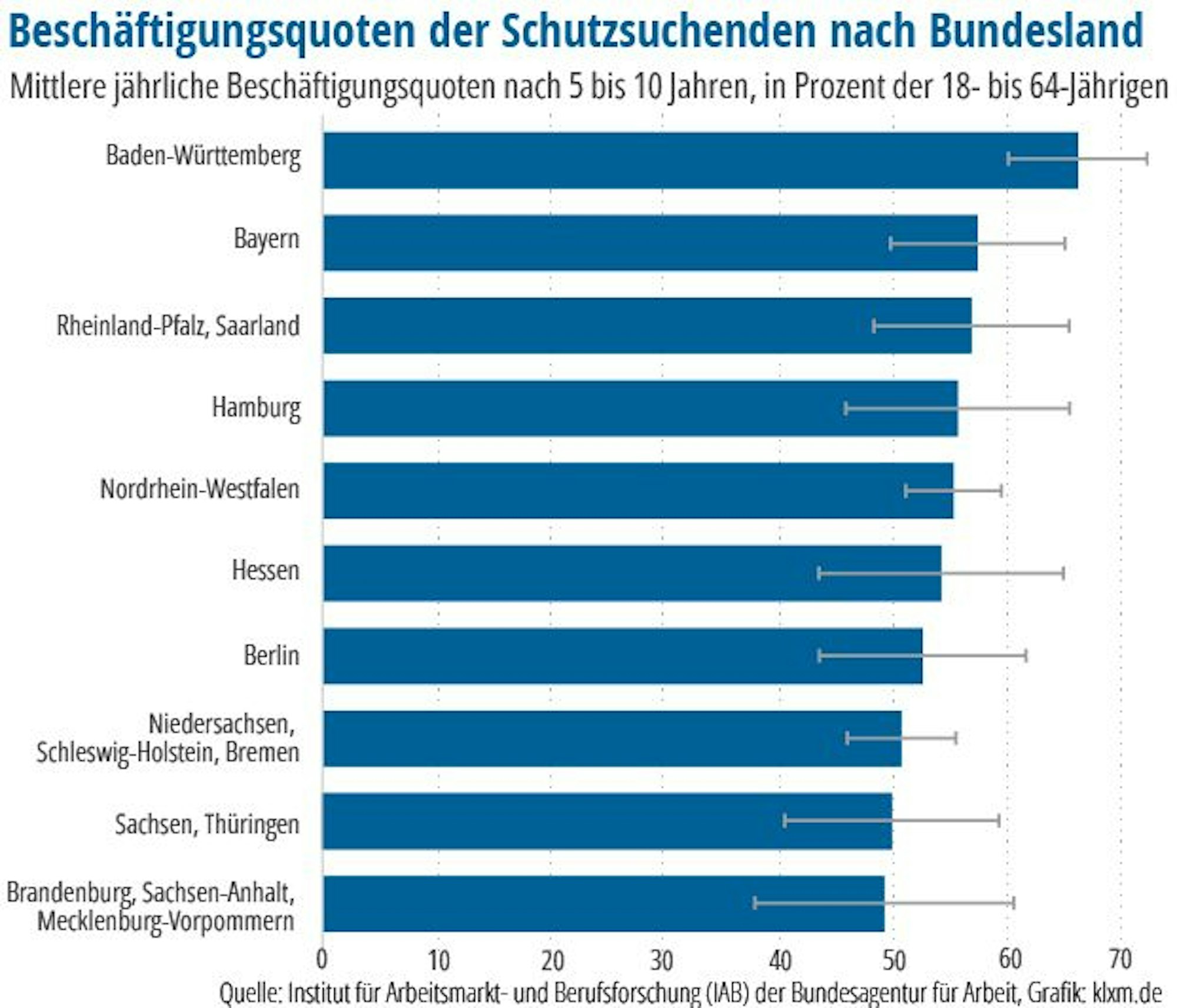

Ist die Integration gescheitert? Im Gegenteil, sagt zumindest Herbert Brücker, Leiter des Forschungsbereichs „Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB). Die Wissenschaftler haben nun Zahlen veröffentlicht, die zeigen, wie gut die 2015 nach Deutschland gekommenen Geflüchteten 2024 in den Arbeitsmarkt integriert waren. Die präsentierten Kurven erzählen eine Erfolgsgeschichte: Nach neun Jahren in Deutschland sind 64 Prozent der Geflüchteten beschäftigt, im Bundesdurchschnitt liegt der Anteil bei 70 Prozent. Hinzu kommen noch rund fünf Prozent Selbständige. „Die Annäherung ist sehr weitgehend und übertrifft die Erwartungen“, sagt Brücker im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

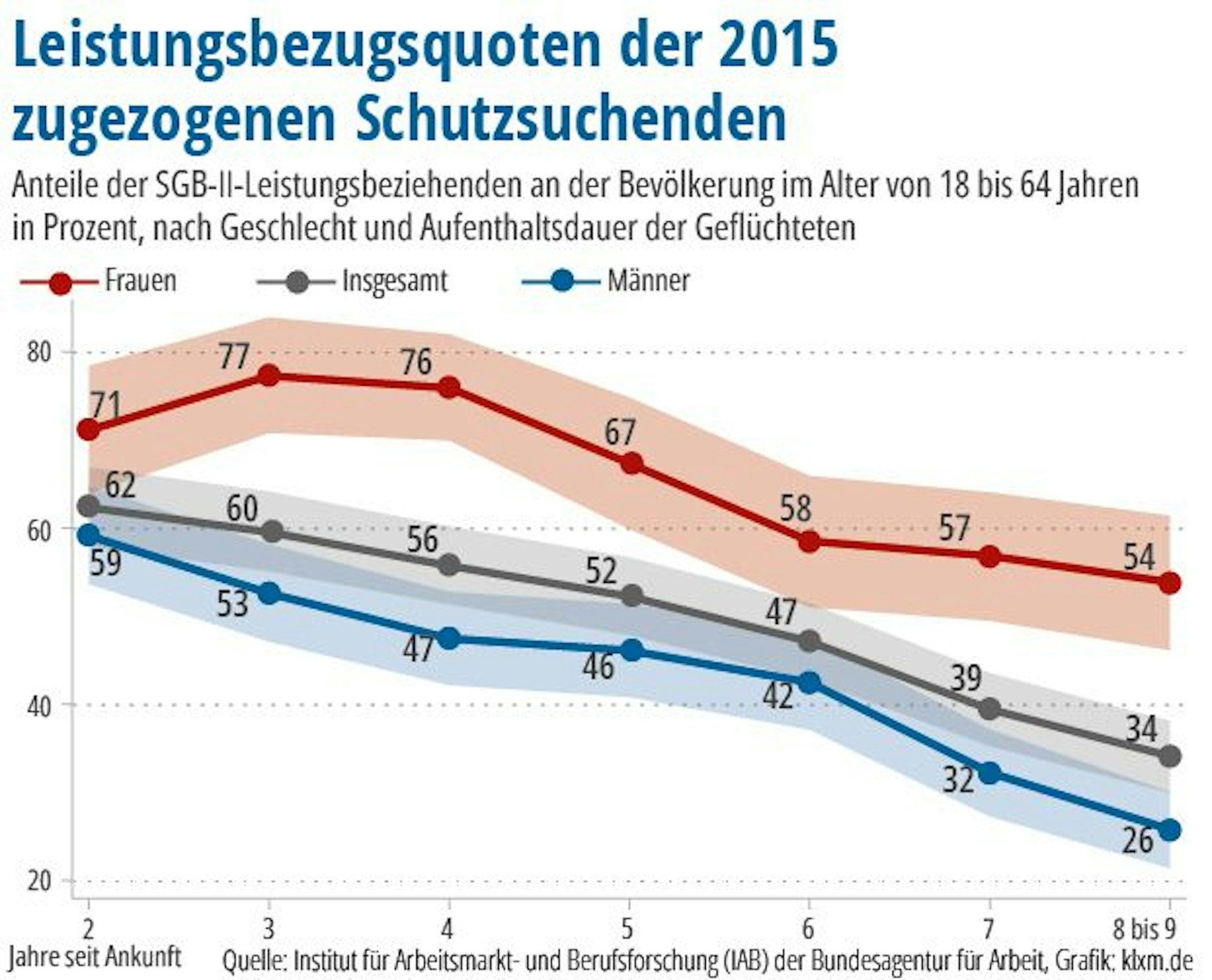

Im Gegenzug beziehen immer weniger Schutzsuchende Sozialleistungen.

Copyright: Hommel

Die Gründe für die erfreulichen Nachrichten gründen sich seiner Meinung nach auf einer Menge Schweiß und Anstrengung. „Wir haben viel mehr gemacht als früher“, sagt Brücker und meint Integrations- und Sprachkurse, mehr Geschwindigkeit bei den Asylentscheidungen sowie arbeitsmarktorientierte Vermittlung. Allerdings sei der Politik, Verwaltung und den BA-Mitarbeitern auch eine „günstige Arbeitsmarktlage“ zu Gute gekommen.

Und dann sei so ein Integrationserfolg auch immer ein Erfolg der Gesellschaft als Ganze. Was die Kehrseite hat, dass die Gesellschaft auch viel einst Aufgebautes wieder einreißen kann. „Als sich die Stimmung auf dem Arbeitsmarkt verschlechterte, wuchs die ablehnende Haltung gegenüber Geflüchteten und mit ihr stockte auch die Integration“, so Brücker. So kommt sein Institut in einer Studie zu dem Ergebnis, dass sich die sich die Arbeitsmarktintegration in Landkreisen und kreisfreien Städten negativer entwickelte, in welchen die Zahl der rechtsextremen Demonstrationen hoch war.

Wissam Abu Alneaj und Nawid Hamidi lernten sich als Jugendliche im Kinderasyl bei Trier kennen.

Copyright: Wissam Abu Alneaj und Nawid Hamidi

Auch Fabian Semsarha vom Institut der Deutschen Wirtschaft spricht zehn Jahre nach Merkels Beschwörung von einem „Erfolg“. „Viele Geflüchtete arbeiten heute in Engpassberufen wie der Pflege“, sagt Semsarha im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Deutschlandweit sind laut Bundesagentur für Arbeit rund zwei Fünftel aller Syrerinnen und Syrer in Engpassberufen beschäftigt, sie fahren Busse, pflegen Menschen, bringen Heizungs- und Klimaanlagen zum Laufen und tragen so zur Bewältigung des Fachkräftemangels bei.

Auch in Köln zählen nach Auskunft des Jobcenters Engpassberufe wie in der Verkehrs- und Gesundheitsbranche zu den häufigsten Betätigungsfeldern Geflüchteter. Sieht man sich die jährlichen Vermittlungszahlen in Köln insgesamt an, dann fällt auf, dass die Integrationsquote der Geflüchteten im vergangenen Jahr mit 25 Prozent deutlich über dem Durchschnitt lag, denn zählt man alle Erwerbssuchenden zusammen, so konnte 2024 nur jeder Fünfte vermittelt werden.

Auch in NRW sank die Zahl der arbeitslosen Syrerinnen und Syrer deutlich

Auch das NRW-Flüchtlingsministerium interpretiert die Zahlen positiv. Im Land sei die Zahl der arbeitslosen Syrerinnen und Syrer in den vergangenen Jahren sukzessive von 54,4 Prozent im Januar 2018 auf 36,1 Prozent im Januar 2025 gesunken. Ministerin Josefine Paul sagte dazu auf Anfrage: „Die Zahlen zeigen, dass ein großer Teil der Menschen, die 2015 Zuflucht in NRW gefunden haben, unter ihnen sehr viele Syrerinnen und Syrer, heute auch erwerbstätig ist.“

Nordrhein-Westfalen liegt bei den Beschäftigungsquoten bundesweit im Mittelfeld.

Copyright: Hommel

Angesichts der Tatsache, dass der Arbeitsmarkt durch den demografischen Wandel in den kommenden zehn Jahren etwa sieben Millionen Menschen verliere, sei eine Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland auch weiter dringend nötig, darin sind sich Arbeitsmarktexperten einig.

Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration (Grüne), bei einem Pressegespräch. (Archivbild)

Copyright: Henning Kaiser/dpa

Aber auch unter denjenigen, die schon im Land lebten, gäbe es noch Potenzial, man müsse es nur heben, besonders bei den Frauen gäbe es noch „Luft nach oben“, sagt Semsarha vom IW. Aber nicht immer erfülle die Politik da die Wünsche der Wissenschaft. Um mehr geflüchtete Frauen in Arbeit zu bringen, seien beispielsweise Frauenintegrationskurse mit Kinderbetreuung unabdingbar. „Gerade diese werden seit Mitte des Jahres aber von der Bundesregierung nicht mehr finanziert“, klagt Semsarha und nennt die Streichung einen „Rückschlag für die Bildungsgerechtigkeit“ – und das in doppeltem Sinn. Denn auch die Kinder profitierten von der Integration ihrer Mütter.

„Dazu sollte man wissen, dass 40 Prozent aller in Deutschland lebenden Syrerinnen und Syrer noch schulpflichtig oder jünger sind“, sagt Semsarha. Ein großer Teil der Arbeitsmarktintegration käme also hier erst noch auf Deutschland zu. Auch NRW-Ministerin Josefine Paul (Grüne) mahnt „mehr Flexibilität bei der Ausgestaltung“ sowie eine verlässliche Finanzierung der Integrationskurse durch das Bundesamt für Integration an. „Hier sind die Bedarfe längst nicht gedeckt. Sprache ist aber der zentrale Schlüssel gelingender Integration und Teilhabe.“

Auf 72 Bewerbungen kamen 71 Absagen

Nawid Hamidi ist mittlerweile 25 Jahre alt und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Er schwärmt: „Das ist mein Beruf! Solange Wasser aus dem Hahn kommt, werden wir nie arbeitslos.“ Und auch Wissam Abu Alneaj (26) hat Schule und Ausbildung hinter sich gebracht und arbeitet als Pflegefachmann in einer Klinik. Dafür, dass man sie so dringend braucht, gestalteten sich ihre Wege als relativ geröllbedeckt.

„72 Bewerbungen habe ich geschrieben und 71 Absagen erhalten“, sagt Abu Alneaj. Auch heute spürt er manchmal die Ablehnung von einzelnen Patienten. „Es ist die Art, wie sie meine Aussprache korrigieren. Darin zeigt sich ihr Misstrauen. Ich kann das sogar verstehen. Aber wir Flüchtlinge sind nicht alle gleich. Es gibt gut und schlechte. Genauso wie es gute und schlechte Deutsche gibt. Das einzige, was ich mir wünsche, ist Respekt.“

Als Nawid Hamidis ablehnende Haltung der Schule gegenüber beinahe in einer Abschiebung mündete, sprang Wissam als Motivator ein. „Er hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Er hat mit mir gestritten: Wenn du eine Chance hast, dann musst du sie auch nutzen! Du musst kämpfen! Er hat dauernd auf mich eingeredet. Ich habe ihm richtig Mühe gemacht“, erzählt Hamidi heute lachend. Letztlich hatte er Erfolg. Hamidi hat zwei Ausbildungen absolviert, er hat den Führerschein geschafft, er arbeitet neben seiner Anstellung freiberuflich als Energieberater und hat genug Geld, um auch mal in den Urlaub zu fahren. Barcelona zum Beispiel, da reisten die beiden Freunde zuletzt gemeinsam hin. „Was ich bin, wäre ich nicht ohne Wissam“, sagt Nawid.

Hamidi und Abu Alneaj sind seit zehn Jahren Gegenstand der Arbeitsmarktforschung. Sie sind lebende Beispiele für eine gelungene Integration. Sie haben profitiert und wollen etwas zurückgeben. Sie haben Pläne. „Wir sind nicht auf der Welt, um uns hinzulegen, sondern um etwas zu leisten“, sagt Hamidi und hört sich dabei sehr deutsch an. Man könnte sagen, Hamidi funktioniert. Wissam amüsiert das. Aber Hamidi und Abu Alneaj sind in erster Linie wahrscheinlich gar nicht Syrer, Afghanen, Geflüchtete, Deutsche. Sondern Freunde. Und so trifft natürlich auch dieser vor zehn Jahren berühmt gewordene Satz auf sie zu, wenn man aus ihrem Mund auch eine etwas andere Betonung wahrnimmt: „Wir schaffen das!“