Das Buch des Kölner Schriftstellers ist bis heute das meistverkaufte Sachbuch in deutscher Sprache.

40 Jahre Wallraffs „Ganz unten“„Es ist ein kleines Wunder, dass es mich als Investigativjournalisten gibt“

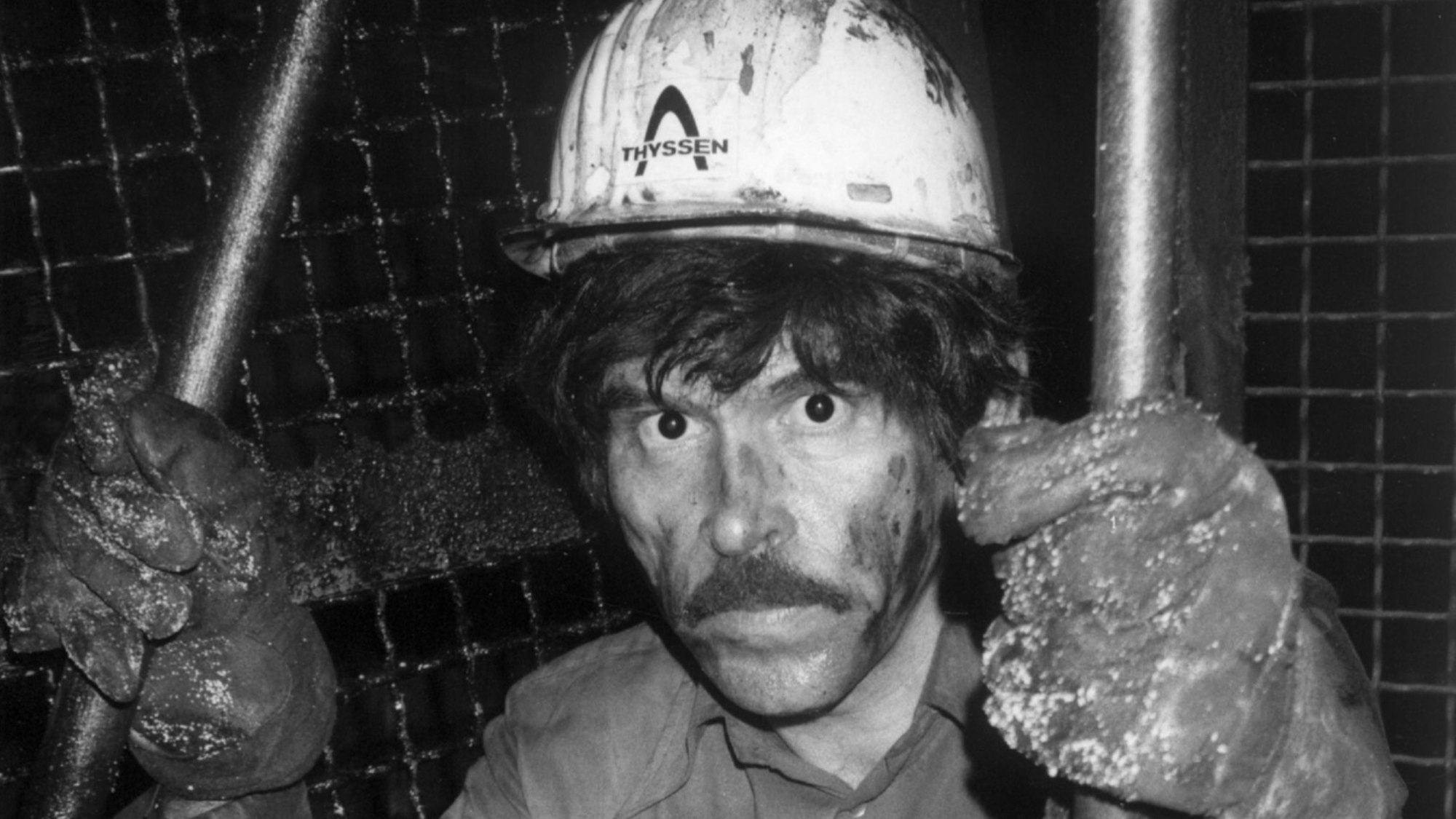

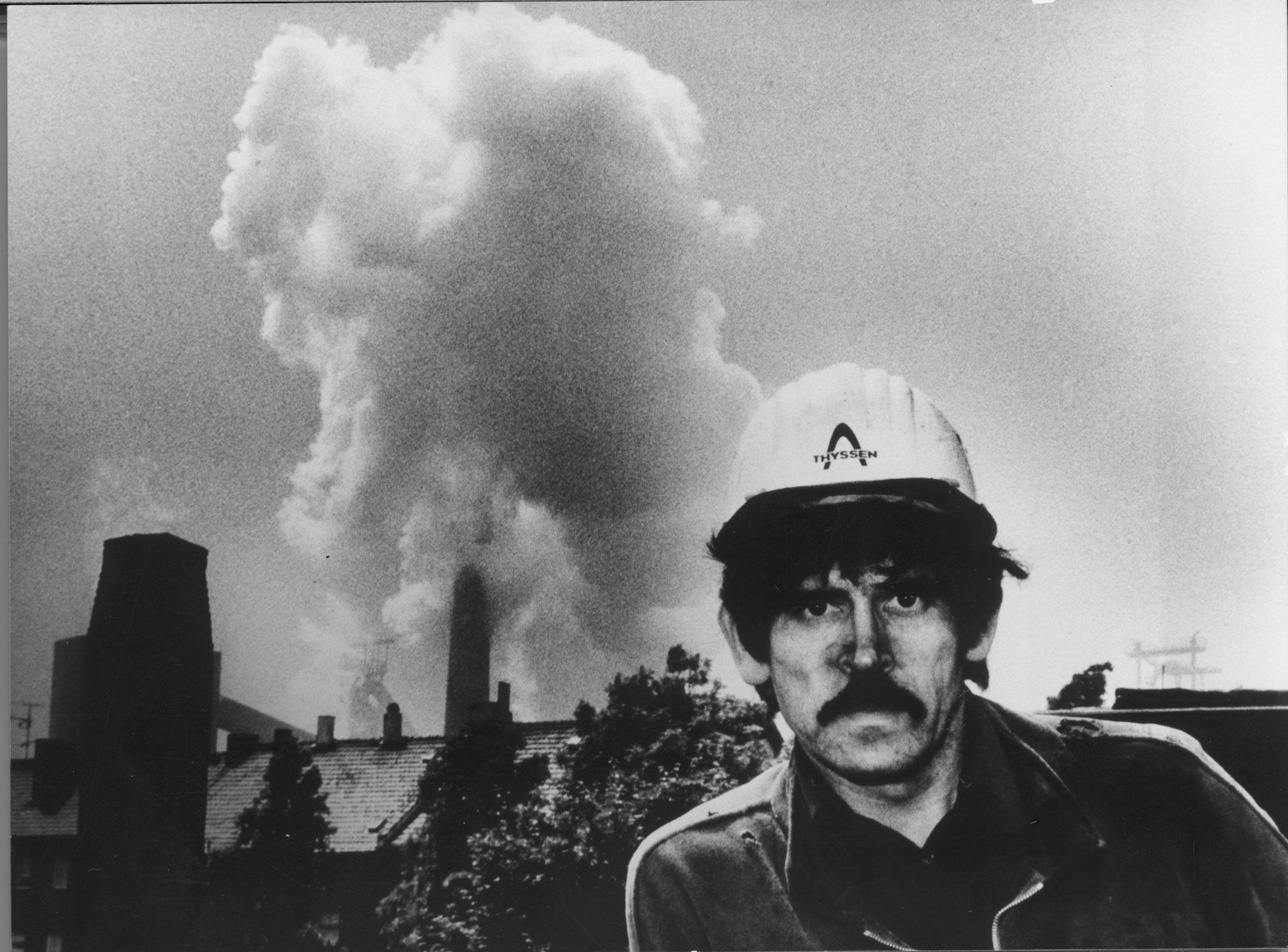

Günter Wallraff als Ali Levent Sinirlioglu bei Thyssen Krupp

Copyright: Günter Zint

Herr Wallraff, Ihr Buch „Ganz unten“ gilt 40 Jahre nach der Veröffentlichung mit einer Auflage von fünf Millionen allein in deutscher Sprache weiter als meistverkauftes Sachbuch in Deutschland. Wie wurden Ihre Recherchen in der Rolle des Gastarbeiters Ali Levent Sinirlioglu zu einem solch gewaltigen Erfolg?

Günter Wallraff: Ganz ehrlich: Ein solcher Erfolg war nicht zu erwarten, im Gegenteil. Selbst die Kollegen von „Monitor“ sagten: Ach, das Türken-Thema hatten wir doch vor einem Jahr schon einmal und die IG Metall, die regelmäßig meine Industriereportagen veröffentlichte, meinte, sie könne diesmal dafür keine Sonderausgabe durchsetzen. Denn die Betriebsräte, sagte man mir, „schicken uns die türkischen Kollegen schon nicht mehr zu den Schulungen“. Es war also wohl – eine wundersame Buchvermehrung (lacht). Ein Sachbuch ist „Ganz unten“ übrigens eigentlich nicht…

Günter Wallraff wurde am 1. Oktober 83 Jahre alt.

Copyright: Wallraff

Warum nicht? Es beruht doch auf Tatsachen, oder?

Natürlich beruht das Buch auf Tatsachen, die vor Gericht standhalten mussten und sich nach mehreren Prozessen noch zusätzlich bewahrheiteten. Die Figur des Ali ist aber – wie alle meine Undercover-Rollen – vor allem auch eine Suche nach mir selbst, eine Selbstfindung, mit der ich Zugehörigkeit schaffen wollte. Ich hatte extreme frühkindliche Erschütterungen. Nach dem Krieg kam ich als Fünfjähriger aus wirtschaftlicher Not für fast ein Jahr in ein Waisenhaus, weil mein Vater im Krankenhaus lag und meine Mutter arbeiten musste. Das war ein schlimmer, dramatischer Abschied: Wir Kinder bekamen unsere eigene Kleidung abgenommen. Eine Entpersönlichung. Nichts blieb mir mehr von zu Hause. Ich habe später überlegt, ob diese frühe Traumatisierung nicht vielleicht Auslöser, Antrieb und Chance war, später andere Identitäten anzunehmen, mich darin neu zu erfinden und zu behaupten.

Ich bin tiefgläubiger Agnostiker und muss aufpassen, am Ende nicht noch zu einem gläubigen Menschen zu werden. Aber davor bewahre mich Gott.

Die Motivation für die Undercover-Reportage kam also aus Ihnen selbst – und nicht aus dem journalistischen Motiv, Missstände aufzudecken? Es ging auch gar nicht um System-Kritik?

Da kommt einiges zusammen: Es ist auch ein urchristliches Prinzip, das mich antreibt. Das Bedürfnis, Entrechteten beizustehen und selbst einer von ihnen zu werden. Das war das durchgehende Motiv. Ich war zweieinhalb Jahre lang in der Ali-Rolle und habe auch als Ali geträumt. Als Jugendlicher habe ich ein Gedicht geschrieben, das Wolf Biermann später mal mit seiner Gitarre als Lied vertont hat: „Ich träumte, das Leben sei ein Traum / und wachte auf davon / und da war das Leben gar kein Traum / und da schlief ich, schlief ich schlief ich / nie wieder ein.“ Ich habe meine eigene Identitätsschwäche und Ängste durch das Reingehen in angstbesetzte Situationen überwunden. Indem ich mich der Angst aussetze.

Alles zum Thema Rhein

- „Ich will Chancen geben“ Mucher Bäcker beschäftigt junge Männer mit geistiger Behinderung

- Unternehmerin Tijen Onaran „Eigenlob stinkt nicht. Eigenlob riecht ziemlich gut“

- Preise zu gewinnen Letzte Chance zum Fotowettbewerb 2025 in Rhein-Sieg – Einsendeschluss 20. Oktober

- „Habe nie viel vom TikTok-Gehampel gehalten“ Norbert Büscher aus Much über Erfolge und Versäumnisse

- Sportboot festgefahren Ausflug auf dem Rhein endet auf Sandbank in Wesseling

- Mehrere Notrufe Rhein verfärbt sich rot – Phänomen an mehreren Stellen im Rheinland

- Nach Badeunfall Leiche im Rhein bei Voerde – Es ist der vermisste Vater aus Köln

Schon paradox: Der junge Günter Wallraff zieht los, um sich selbst zu finden – und nebenher wird der investigative Journalismus revolutioniert. Gerichte erklärten die Undercover-Recherche später für zulässig.

Ja, dass es mich als so genannten Investigativjournalisten gibt, dass meine Arbeits-Methode anerkannt wurde – das ist eigentlich ein kleines Wunder. So unwahrscheinlich, wie es war, dass „Ganz unten“ so ein Riesenerfolg wurde. Ein eher konservativer Richter, der am Bundesgerichtshof als Vorsitzender Richter für die Klage des Springer-Konzerns gegen mich wegen meiner Rolle als Hans Esser bei der „Bild“-Zeitung zuständig war, hätte meine Methode höchstwahrscheinlich als unzulässig verworfen. Ich befürchtete eine Prozess-Niederlage. Nach einem Unfall konnte dieser Richter am Verfahren dann jedoch nicht teilnehmen. Ein neuer Richter, ein eher fortschrittlicher, übernahm den Vorsitz, und ich bekam Recht – später noch einmal als „Lex Wallraff“ vom Bundesverfassungsgericht bestätigt. War das Zufall? Wahrscheinlich. Aber bei der Summe der Zufälle in meinem Leben werde ich nachdenklich. Ich bin tiefgläubiger Agnostiker und muss aufpassen, am Ende nicht noch zu einem gläubigen Menschen zu werden. Aber davor bewahre mich Gott. (lacht)

Eine Arbeitshypothese – „bei Thyssen werden die Arbeiter ausgebeutet“ oder „Die ‚Bild‘ arbeitet mit unseriösen Methoden“– hatten Sie aber schon, oder?

Es gab häufig den journalistischen Hintergrund einer Aufdeckung. Hier in meiner Ehrenfelder Nachbarschaft gab es Menschen, die mir erzählten, wie sie auf der Arbeit drangsaliert werden, dass man ihnen Rechte vorenthält und sie wie Sklaven behandelt. Das Thema Rassismus gab es schon sehr lange: Über die Italiener zum Beispiel kursierte das Vorurteil, sie seien faul und nähmen „uns Deutschen“ die Frauen weg – angesehene Tageszeitungen und Illustrierte schrieben in diesem Tenor darüber, Hetze vom Feinsten. Ich hatte dazu wiederholt veröffentlicht.

Ich habe eine Annonce aufgegeben: „Ausländer, kräftig, sucht Arbeit jeder Art“

Sie waren auch schon lange vor „Ganz unten“ als Gastarbeiter unterwegs…

Zehn Jahre zuvor hatte ich die ersten Versuche als türkischer Arbeiter unternommen. Es wurden auch schon verdeckt Aufnahmen von Arbeitssuche und Verkleidung gemacht. Aber ich bin am Intensivkurs Türkisch gescheitert. Irgendwann sagte ich mir: „Jetzt oder nie.“ Ich habe eine Annonce aufgegeben: „Ausländer, kräftig, sucht Arbeit jeder Art“ und bin dann in Arbeitskolonnen gelandet. Aber meine Türkisch-Sprachprobleme blieben. Wenn meine türkischen Kollegen fragten, warum ich denn kein Türkisch spreche, dann behauptete ich, ich sei bei meiner griechischen Mutter aufgewachsen, früh getrennt vom kurdischen Vater. Ein misstrauischer türkischer Kollege forderte mich irgendwann auf: „Sprich doch mal Griechisch!“ Und siehe da, mir fiel noch der Anfang der „Odyssee“ auf Altgriechisch ein, denn ich hatte auf dem Gymnasium neben Latein auch Griechisch-Unterricht. Man lernt doch nie umsonst im Leben.

Wieder so ein Zufall?

Es gab immer wieder Begebenheiten gegen jede Wahrscheinlichkeit. Ich komme aus einer Familie, die mütterlicherseits von den Hugenotten abstammt und französisch sprach. Sprachbegabt war ich aber leider nicht. Mein Klassenlehrer sagte mir irgendwann, ich sei so schlecht in Latein, dass ich wahrscheinlich nicht versetzt würde. Wir könnten aber darüber reden, wenn ich Altgriechisch statt Französisch wählte. Er brauchte dringend noch zwei Schüler für eine eigene Altgriechisch-Klasse. Das habe ich gemacht und bin so nicht hängengeblieben. Ohne die Altgriechisch-Kenntnisse wäre ich dann in der Ali-Rolle wohl aufgeflogen.

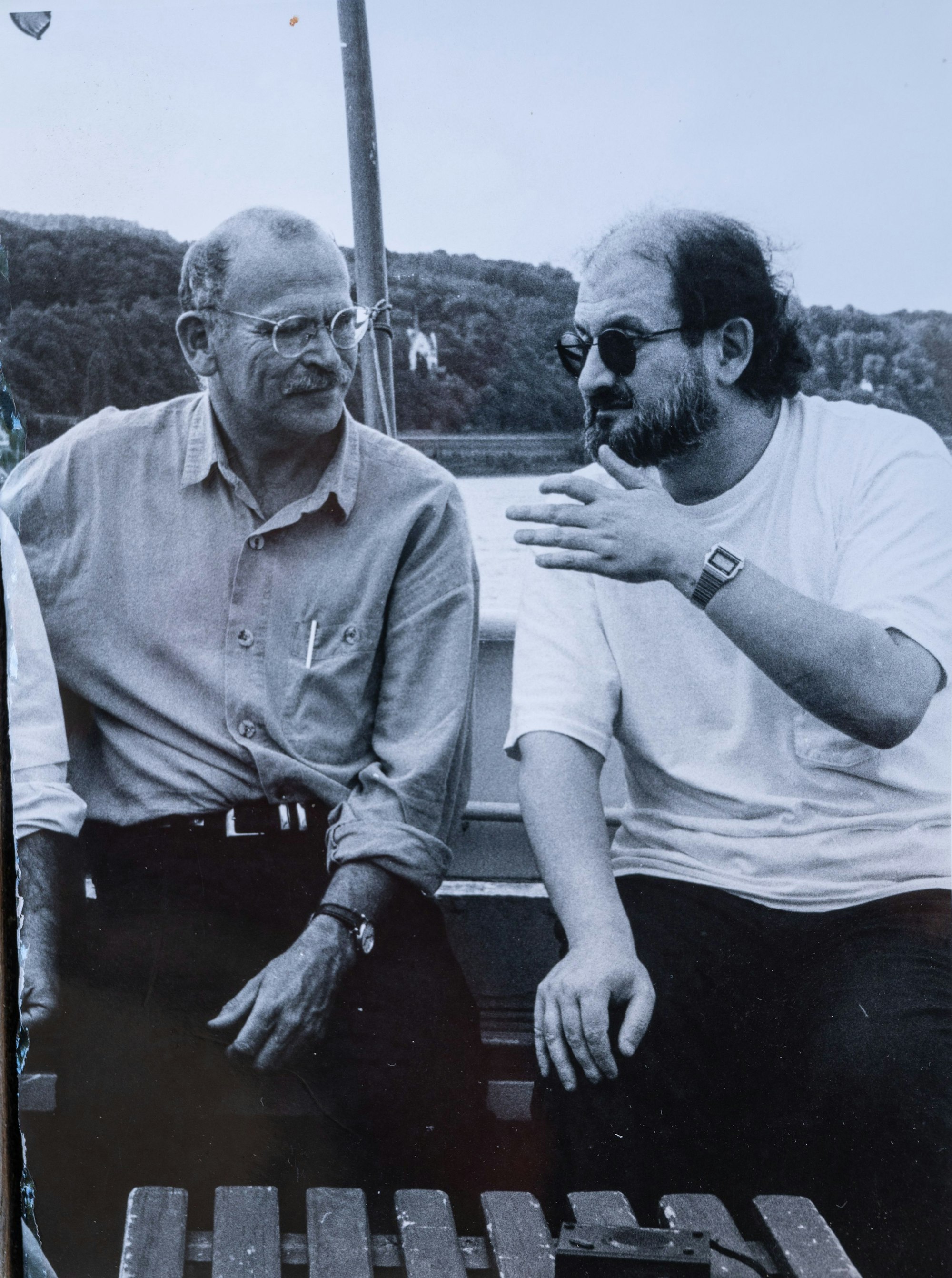

Nach einer Fatwa gegen Salman Rushdie versteckte Günter Wallraff den Schriftsteller bei sich in Ehrenfeld.

Copyright: Günter Zint, Repro: Uwe Weiser

Der Subtext in „Ganz unten“ ist: Die Deutschen sind nach dem Zweiten Weltkrieg Rassisten geblieben – die große Häutung hat nie stattgefunden. Sie sind damit zur Gewissensinstanz geworden, dass Sie der Gesellschaft den Spiegel vorgehalten haben. Womöglich haben viele das Buch einfach gekauft, um ihr Gewissen zu beruhigen und sich nicht groß verändern zu müssen – eine Art Ablassgeschäft im Buchhandel.

Habe ich ganz anders erlebt. Es sind zigtausend Begegnungen und Freundschaften entstanden, die es vorher nicht gab. Das Buch hat der Gesellschaft bewusst gemacht, dass die sogenannten „Gastarbeiter“ selbstverständlich Teil unserer Gesellschaft sind, dass sie andauernde Erniedrigung nur wegen ihrer Herkunft aushalten mussten. „Ganz unten“ hat aber auch unmittelbare Wirkungen an den Orten des Geschehens gehabt. Thyssen wurde zu einem Bußgeld in Millionenhöhe verurteilt. Es gab fortan Staubmasken und Schutzhelme, die Dauerschichten wurden unterbunden und ein Dutzend Sicherheitsingenieure eingestellt. Es wurden Festanstellungen und besserer Arbeitsschutz durchgesetzt.

Sie waren zweieinhalb Jahre in der Rolle des Ali Levent Sinirlioglu. Die türkische Community hat Sie gefeiert. Sie wurden in die Türkei eingeladen. Es hieß irgendwann sogar, Sie wollten zum Islam konvertieren.

Nichts lag mir ferner. Ich war unvorbereitet und oft auch überfordert. Ich weiß noch, wie ich von einer der größten Moscheegemeinden in Köln-Mülheim zu einer großen Feier eingeladen wurde, um als einer der Ihren eine Rede zu halten. Dort sollten Jugendliche in den Kreis der erwachsenen Gläubigen aufgenommen werden. Ein Freund von mir, Arne Ruth, damals Chefredakteur der schwedischen Tageszeitung „Dagens Nyheter“, machte bei den erwachsenen Muslimen eine Umfrage zur Fatwa gegen Salman Rushdie, der später eine Zeit lang versteckt bei mir lebte. Alle waren der Meinung, die Fatwa wegen des Buchs „Satanische Verse“ sei korrekt, sie müsse vollstreckt werden, und Rushdie gehöre umgebracht. Das war ein Schlüsselerlebnis für mich, um dem Islam fortan auch kritisch zu begegnen.

Das, was ich mache, ist keine Aneignung, sondern eine Annäherung. Die Rolle des Ali war für mich nicht allein ein journalistisches Projekt, sondern ebenso eine existenzielle Selbsterfahrung und Notwendigkeit.

Sie wurden vom politischen Islam auch bedroht…

In einer Live-Diskussion im Deutschlandfunk sprach mich Jahre später in anderem Zusammenhang der Vorsitzende der Kölner Ditib-Moschee an, ich solle doch Mitglied in ihrem Beirat werden. Ich habe zur Bedingung gemacht, dass ich dann in der Moschee auch Rushdies „Satanische Verse“ vorstellen und darüber diskutieren könne. Das war ich Salman Rushdie schuldig, dessen Buch in keinem islamischen Land erscheinen durfte, und den Kollegen, die bedroht und umgebracht wurden, weil sie sich für das Buch einsetzten. Zunächst ging der Moschee-Vertreter auf meinen Vorschlag ein, wurde dann aber von den Oberen aus der Türkei zurückgepfiffen und erklärte öffentlich, ich hätte durch mein Ansinnen „die Gefühle der Muslime weltweit verletzt“. Daraufhin erhielt ich Morddrohungen und habe der Familie wegen Polizeischutz in Anspruch genommen.

Das Bild zum Buch: Wallraff als Ali bei Thyssen Krupp in Duisburg

Copyright: dpa

Gab es eigentlich auch Kritik an Ihrer Rolle als türkischer Gastarbeiter – Stichwort „kulturelle Aneignung“?

Nein, eigentlich nicht. Das wurde erst in den vergangenen Jahren zu einem Teil des Kulturkampfs. Für mich wäre das ein Berufsverbot. Das, was ich mache, ist keine Aneignung, sondern eine Annäherung. Die Rolle des Ali war für mich nicht allein ein journalistisches Projekt, sondern ebenso eine existenzielle Selbsterfahrung und Notwendigkeit.

Alles scheint heute infrage gestellt. Plötzlich gibt es einen Rollback, weltpolitisch fast ein Endzeitstadium

Es gab viele positive Entwicklungen nach „Ganz unten“. 40 Jahre später existieren aber nach wie vor prekäre Arbeitsverhältnisse zum Beispiel im Paketdienst und in der Fleischindustrie, wo sie ja auch undercover unterwegs waren. Zudem sind Rassismus und Nationalismus auf dem Vormarsch.

Alles scheint heute infrage gestellt. Es ist eingetreten, was man sich nie vorstellen konnte. Man dachte, es gibt eine Kontinuität zu besseren Verhältnissen, zu Weltoffenheit und mehr Miteinander. Plötzlich gibt es einen Rollback, weltpolitisch fast ein Endzeitstadium. Auf der einen Seite Trump, auf der anderen Seite Putin. Wir schlittern in ein Zeitalter, in dem allein das Recht des Stärkeren gelten soll und gnadenlos durchgesetzt wird. Hierzulande macht die rechtsradikale AfD den Rassismus wieder gesellschaftsfähig, selbst bei jüngeren Generationen, und träumt von großer Führungsmacht.

War Ihr Kampf am Ende vergeblich?

Nein, ganz sicher nicht. Ich bin Berufsskeptiker und Zweckoptimist. Wir haben viel zu verteidigen: die Aufklärung und den Erhalt demokratischer Strukturen, deren Wiege in Europa liegt. Auch die Tage der Autoritären sind irgendwann gezählt. Und im Kleinen kann jeder etwas bewirken. Alle, die sich in Deutschland, in Europa humanen demokratischen Werten und der Aufklärung verpflichtet fühlen, sind jetzt gefordert, parteiübergreifend zusammenzustehen. Ich bin 83 und fühle mich doch noch jeden Tag gefordert, weil ich Hilferufe von Entrechteten erhalte. Solange ich die Kraft und Energie noch habe, will ich mich nützlich machen. Ich kann nicht so tun, als ginge das mich nichts an.

Vor 40 Jahren, am 21. Oktober 1985, veröffentlichte Günter Wallraff das Buch „Ganz unten“. Das Buch stand nach Angaben des Verlags Kiepenheuer & Witsch 22 Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Die Veröffentlichung zog mehrere Klagen nach sich, es erschienen immer wieder überarbeitete Neuauflagen. Inzwischen wurde „Ganz unten“ mehr als fünf Millionen Mal verkauft. Übersetzungen erschienen in 38 Ländern. Es ist das erfolgreichste Sachbuch deutscher Sprache der Nachkriegszeit.

Der Verlag hat aus Anlass des Jubiläums eine Neuausgabe mit einem Nachwort von Mely Kiyak herausgegeben (464 Seiten, 14 Euro).